Séminaire 1 – 26/09/25: Campagnes MAYOBS et MD248-MAYOBS33

Présentation par les chefs de mission Jean-Christophe Komorowski (IPGP) et Isabelle Thinon (BRGM)

Les séminaires commencent et de façon traditionnelle, ce sont les chef.fe.s de mission qui ouvrent le bal !

Cet exposé par les chefs de mission a pour but de présenter dans les grandes lignes le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA), le contexte volcanique autour de Mayotte et les missions MAYOBS.

1. Le réseau de surveillance

Le REVOSIMA

Les données acquises sont envoyées en temps réel à l’observatoire de surveillance du Piton de la Fournaise, à la Réunion, puis étudiées par des chercheurs de toute la France. Des bulletins sont régulièrement émis par le REVOSIMA sur différents portails (Préfecture, facebook, REVOSIMA, le site de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), etc…), ainsi que des bulletins simplifiés à destination du grand public, en français, shimaoré, kibushi, etc…

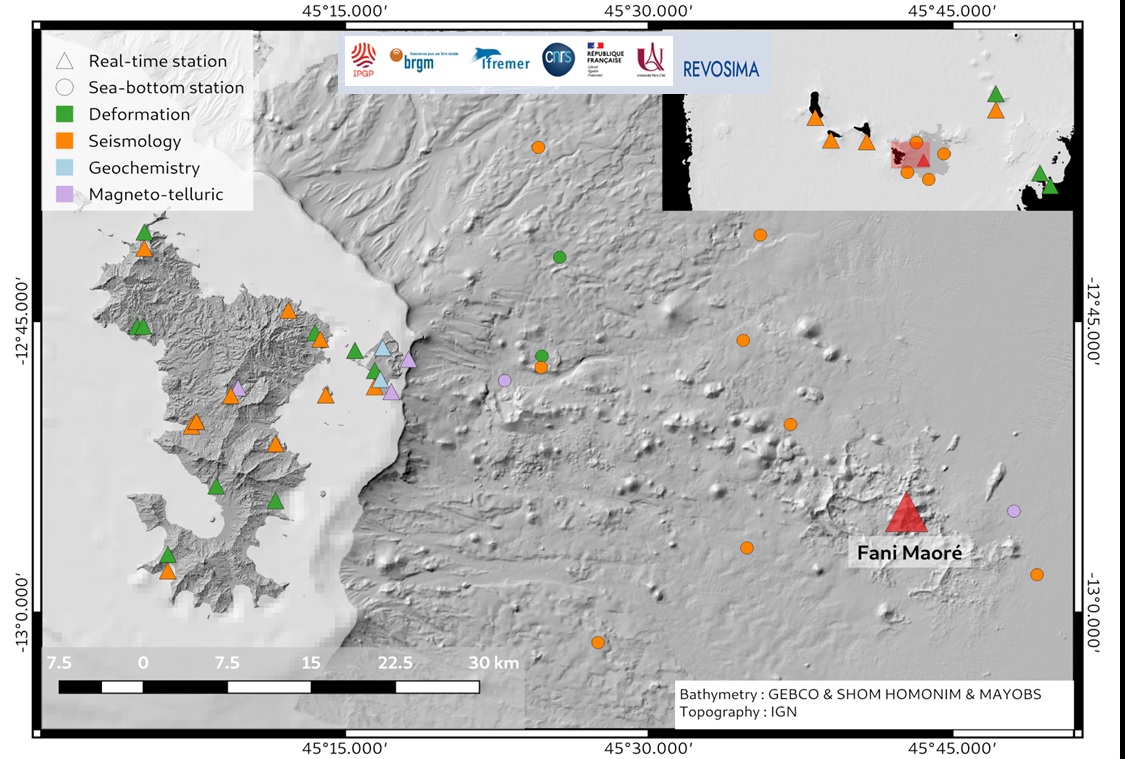

- Le réseau de surveillance terrestre : Le réseau de surveillance terrestre est composé de 12 stations sismiques et 9 stations GPS réparties entre Mayotte et les îles Glorieuses (Figure 1), fournissant des données 24h/24 et 7j/7. Ces stations permettent de suivre l’évolution de la sismicité en temps réel, il est donc important de veiller à leur préservation. Pour éviter une perturbation anthropique trop importante, causée par la proximité des routes et des villes,quelques-unes de ces stations sont situées sur des îlots moins fréquentés. Lors du passage du cyclone Chido, en décembre 2024, beaucoup de stations ont été dégradées, voire détruites pour certaines, ne permettant pas une surveillance de bonne qualité. Beaucoup ont été remplacées ou sont en cours de remplacement.

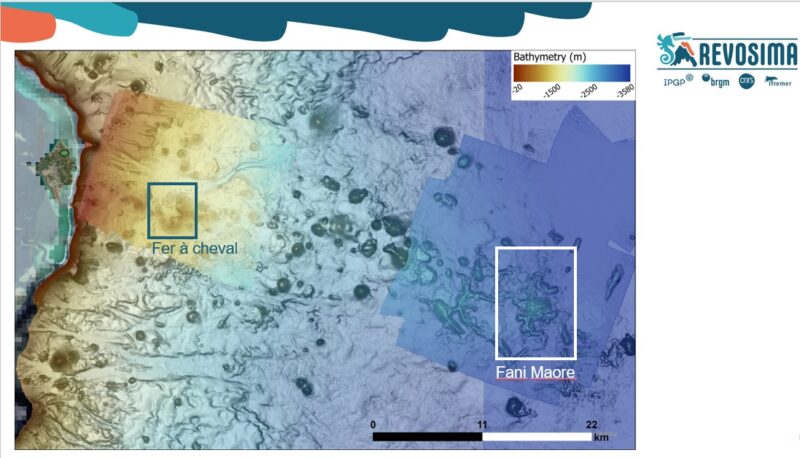

Figure 1: Distribution des stations de mesure (2023) sur la zone d’étude (Mayotte et zone orientale de l’île). L’encart représente la zone d’étude, entre les côtes de l’Afrique à l’Ouest et Madagascar à l’Est. Document MAYOBS du REVOSIMA.

- Le réseau de surveillance sous-marin: Le réseau de surveillance sous-marin est composé de stations répondant à différents besoins :

- Stations GPS : acquisition continue, transmission toutes les 3h : suivi de la déformation du sol ;

- Pressiomètres de fond de mer : suivi des mouvements verticaux relatifs du substratum marin, proxy de déformation ;

- Sismomètres de fond de mer (OBS) : enregistrement des ondes sismiques au fond de mer en 3 dimensions ;

- Stations géochimiques, par exemple pour le suivi des émissions de CO2 par le sol par la station UDMN, Petite Terre

- Stations magnéto-telluriques : mesure du champ électromagnétique dans le sous-sol, traceur des zones de stockage du magma, ainsi que de la circulation des fluides en profondeur, via la variation de la conductivité

- Gliders (planeurs): engins sous-marins autonomes permettant par exemple de suivre l’évolution de panaches acoustiques (sorties de fluides de CO2).

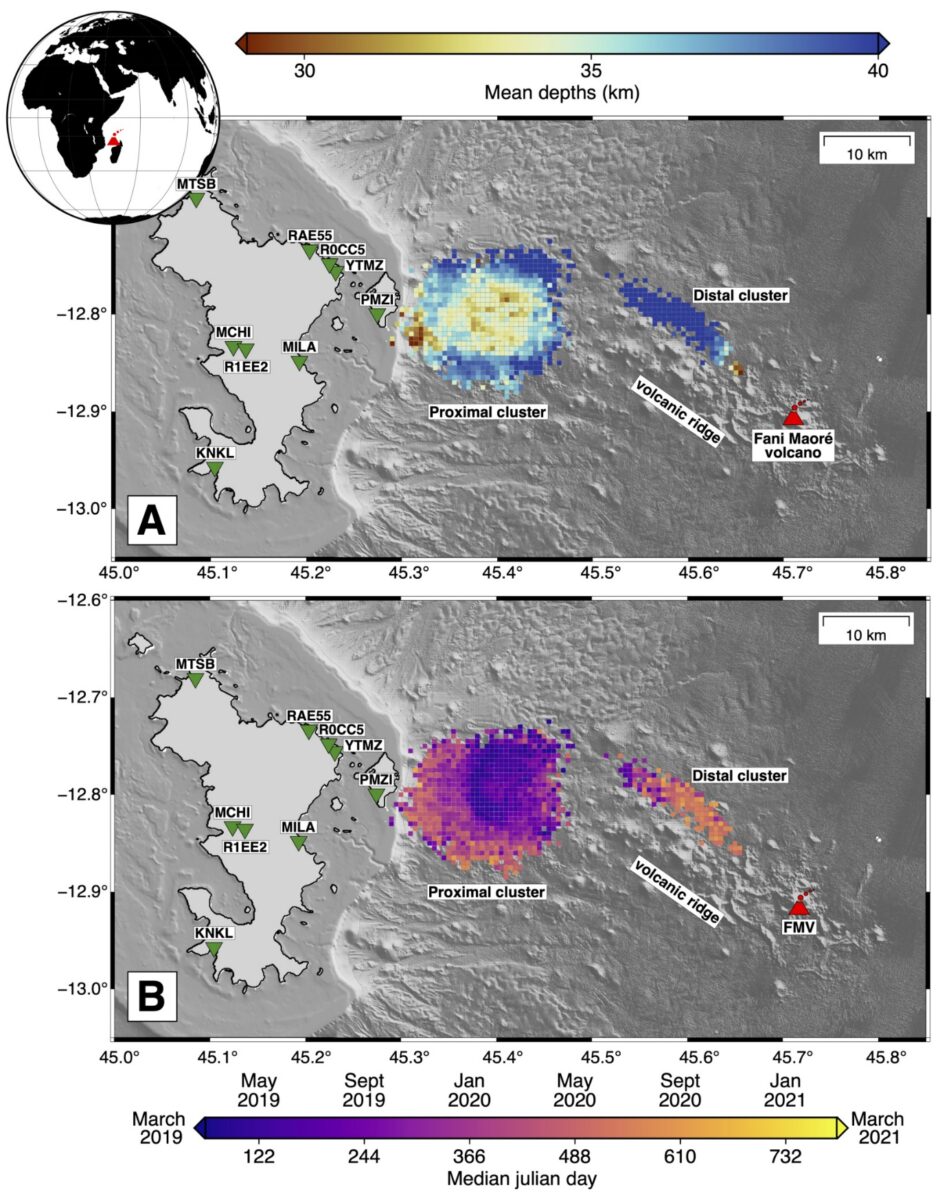

- Catalogues de sismicité: Lorsqu’un séisme est détecté par un sismomètre, un bulletin recensant la localisation de l’hypocentre et sa magnitude est émis à l’intention des autorités et des scientifiques. Les données sismiques proviennent à la fois du réseau terrestre (en temps réel) et des sismomètres fond de mer (OBS, transmises tous les six mois, une fois les instruments relevés). Un catalogue est ainsi constitué. La Figure 2 représente le catalogue sur la zone entre 2019 et 2021. C’est le Bureau Central Sismologique Français (BCSF) qui recense tous les séismes ressentis sur le territoire français.

Figure 2 : Carte de l’activité sismique enregistrée à Mayotte entre 2019 et 2021. Représentation par (A) profondeur moyenne et (B) nombre de jours moyens entre deux évènements sismiques dans les deux clusters. Extrait de Lavayssière et Retailleau (2023).

2. Mayotte : localisation et spécificités géologiques générales

Mayotte est l’île la plus ancienne de l’archipel volcanique des Comores, dont la formation a commencé il y a environ 28 millions d’années, âge estimé à partir des interprétations sismiques (Masquelet et al., 2025). Cet archipel se trouve au nord du canal du Mozambique, dans l’océan Indien, entre Madagascar et l’Afrique (Figure 1).

Le canal du Mozambique est caractérisé par deux zones de sismicité diffuse : une première de distribution nord-sud, qui longe la ride de Dayie, et une autre de distribution est-ouest coïncidant globalement avec l’archipel . Cette zone de sismicité se trouve le long de la limite de plaques supposée, plaques nommées Lwandle et Somalie. L’existence et la localisation de cette limite de plaque, supposée à partir de la distribution des séismes et des modèles cinématiques, ne sont pas encore confirmées, en raison d’un réseau de mesures géodésiques / sismologiques non adapté (manque de capteurs).

L’une des formations géologiques remarquables de Mayotte est le mont Choungui, volcan de 593 m d’altitude dont l’érosion n’a laissé que le neck volcanique (il ne reste que l’intérieur du conduit magmatique, composé d’une lave très dense), ce qui lui confère une forme caractéristique.

3. Crise volcano-sismique de 2018

En mai 2018, débute une crise volcano-sismique à l’est de l’île, qui conduit à la formation d’un nouveau volcan sous-marin, Fani Maoré, dont l’éruption s’est terminée entre décembre 2020 et début janvier 2021 (voir Bulletin REVOSIMA, 2021). Ce volcan actif se situe à une profondeur de 3500 m, avec un sommet à 2820 m, et un diamètre similaire à celui du mont Choungui, bien qu’il n’ait pas encore subi d’érosion. Une surveillance de ce site est importante pour savoir si il y a reprise ou pas de l’éruption. Pour la compréhension du phénomène, il est important de déterminer s’il s’agit d’un volcan monogénique, qui connaîtra ce seul événement, ou polygénique, où de futures éruptions pourraient avoir lieu. Il s’agirait d’une phase de réactivation de l’activité volcanique, qui se produit régulièrement dans la région, typiquement dans des intervalles de temps de quelques milliers d’années.

Dans ce contexte, l’activité sismique est distribuée selon 2 « clusters » (concentrations de séismes dans le temps et l’espace), appelés cluster proximal et cluster distal (Figures 2 et 3). Le second, de forme allongée, se trouve à l’ouest de Fani Maoré, et comprend généralement des séismes de magnitude importante, mais c’est le premier, de forme elliptique et localisé près de la côte orientale de l’île de Petite-Terre (Mayotte), qui a l’activité la plus fréquente. Le cluster sismique proximal se trouve à l’aplomb d’un complexe volcanique appelée Fer à Cheval, de par sa forme caractéristique.

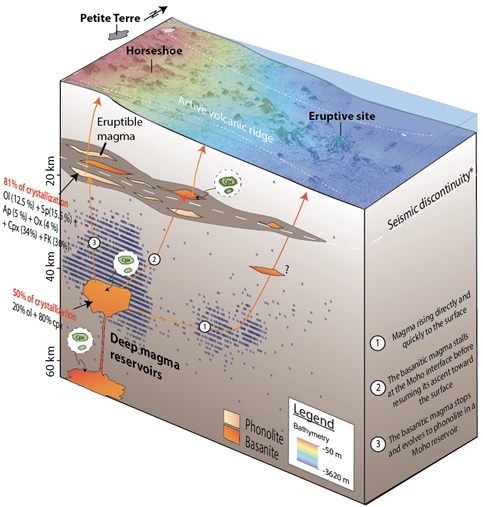

Ces deux clusters sismiques sont situés à des profondeurs entre 20 km et 50 km, soit dans le manteau lithosphérique, ce qui est très rarement documenté dans le monde et en fait un site d’étude exceptionnel. Le cluster proximal comprend des séismes de type VT (volcano-tectonique), LP (longue période) et VLP (très longue période); le cluster distal ne comprend actuellement que des VT. L’activité sismique est interprétée comme résultant de la fracturation des roches sous la pression des fluides magmatiques profonds et comme mouvements de fluides. La Figure 3 représente une interprétation récente des relations entre sismicité, corps magmatiques et conduits de fluides.

Figure 3. Interprétation en bloc-diagramme de la pétrologie, de la sismicité et du système magmatique à l’Est de Mayotte. Extrait de Berthod et al. (2021). Les magmas éruptifs en base de croûte ont un temps de résidence plus long.

4. Zone du Fer à Cheval

La zone du Fer à Cheval est une structure volcanique d’envergure comparable aux structures volcaniques de l’ile de Petite Terre et située à 10 km à l’est, par rapport à la diversité, à la fréquence plus élevée, au volume plus important et à la durée éruptive. Ce secteur est tout particulièrement surveillé du fait de son activité sismique profonde (20-50km) et des émissions de fluides de dioxyde de carbone (CO2) d’origine magmatique, qui se présentent sous la forme de panaches acoustiques via les échosondeurs. Il s’agit de gouttelettes de CO2 liquide (du fait de la pression et température) recouverte d’une pellicule d’hydrates. Sur le fond de mer, elles peuvent s’agglomérer et former des amas. Ces gouttelettes remontent vers la surface et sont identifiées dans la colonne d’eau sous forme de panaches acoustiques. Ces panaches peuvent atteindre des hauteurs de 1000 m, arrivant à 300m sous la surface.

Lors des campagnes MAYOBS, les scientifiques ont observé une évolution du nombre de sites : entre mai 2019 (2 sites) et septembre 2024 (23 sites). Les scientifiques ne savent pas encore avec certitude ce que signifie cette augmentation des sites

5. Suivi de l’activité

Sur la période 2018-2020, les mesures géodésiques à terre montrent que l’île s’est déplacée d’environ 25 cm vers l’est et 20 cm en profondeur (subsidence) ,mais depuis fin 2020, aucun déplacement significatif n’a été constaté, en cohérence avec l’arrêt de l’éruption de laves sous-marines à Fani Maoré. Cependant, la quantité de CO2 captive et la composition isotopique du carbone ne semblent pas montrer de différence notable depuis 2024, ce qui indique un dégazage de CO2 d’origine magmatique.

6. Campagnes MAYOBS et MAYOBS33

Les campagnes océanographiques MAYOBS sont des campagnes de maintenance des réseaux instrumentaux et de surveillance de cette activité sismo-volcanique, initiée en Mai 2019 et sont répétées tous les ans depuis 2022. Elles se concentrent majoritairement sur les zones de Fani Maoré et du Fer à cheval.

La campagne MD248-MAYOBS33 s’effectue à bord du navire océanographique Marion Dufresne (armateur Louis Dreyfus, ou LDA) sous la gestion de la Flotte Océanographique Française. L’embarquement s’est fait à l’ile de la Réunion. Le transit entre les deux îles est un transit valorisé, c’est-à-dire un transit où différentes données sont acquises sur des territoires non encore investigués. Ces données seront utilisées par exemple pour produire des cartes bathymétriques de zones.

Les zones d’intérêt sont insonifiées à l’aide de sondeurs multifaisceaux (sondeur EM710 pour les faibles tranches d’eau et EM122 pour les grandes profondeurs), et différentes mesures et prélèvements sont effectuées à l’aide de CTD-rosettes, d’hydrophones, de gliders et beaucoup d’autres outils qui seront mis en œuvre lors de cette campagne MAYOBS33. Ces acquisitions de données font l’objet d’un suivi permanent par les scientifiques lors des quarts scientifiques.

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !