Séminaire 2 – 27/09/25: Karibu Maore

Bienvenue à Mayotte

Mayotte entre Terre et Mer : à la découverte du patrimoine naturel, matériel et immatériel de l’Île Hippocampe

Présentation par les étudiants de l’Université de Mayotte: Tristan Facchin, Aboubacar Abeine, Faymida Mouhoussouni, Philippe Lagarde, sous la supervision de Marin Auger

Où est Mayotte ? Situation et géographie

L’île de Mayotte (Figure 1) se situe dans le « couloir Swahili » (Nord du Canal du Mozambique) et fait partie de l’Archipel des Comores (l’île de Mayotte correspond à la plus vieille île d’un point de vue géologique). Ce bout de terre émergé entouré d’un lagon a tout de même une superficie de 374 km². La population officielle est estimée à environ 360 000 habitants (selon les chiffres officiels de 2024). Mayotte devient un département français en 2011 et en 2014 obtient le statut à l’échelle de l’Union Européenne de région ultra-périphérique.

Figure 1. Vue satellitale de l’île de Mayotte prise par le satellite Sentinel 2, le 14 août 2021.

Une histoire de migrations et de peuplement

Les routes commerciales sont à l’époque déjà bien développées, notamment avec l’Empire romain, puis plus tard, sous l’impulsion de marins swahilis, arabos-persans et indo-austronésiens. Les écailles et la graisse de tortue sont des denrées particulièrement prisées, les premières pour les produits de luxe, et la seconde pour calfeutrer les navires. L’île se situe aussi sur la Route des Epices notamment pour le curcuma, le poivre et le clou de girofle. Les premières traces de peuplement bantoues attestées sont datées à environ l’an 800.

L’île est dès son origine habitée par des populations aux origines très variées : les influences sont bantoues, swahilies, indo-austronésiennes et même arabo-persanes. Ces identités ont façonné jusqu’à aujourd’hui la culture mahoraise. Ces nombreux peuples sont arrivés à Mayotte à différentes époques, et se sont succédé dans l’archipel.

IXe – XIIe siècles : Les populations austronésiennes (sous l’autorité d’une thalassocratie) seraient arrivées depuis l’actuelle Indonésie, en traversant l’océan Indien à bord de pirogues à balancier. La cité de Qanbalou, une des plus anciennes villes légendaires, aurait été attaquée et pillée de ses grandes richesses autour de l’an 945 par les austronésiens. La localisation de cette ville n’est pas connue, mais certains estiment qu’elle se serait trouvée à Mayotte.

IXe : Expansion de l’islam sunnite de type chaféite, depuis le Yémen notamment. De nombreux navigateurs et géographes arabes font plusieurs fois mention de l’île et de son activité commerciale dans leurs écrits.

XIIIe – XVe siècles : âge d’or swahili – Des cités états prospèrent en commerçant notamment avec Madagascar, l’Inde et d’autres puissances africaines.

Autour de 1500 : établissement d’un sultanat à Mayotte. La plus vieille mosquée française (Figure 2) est construite à Tsingoni en 1538. L’île se dépeuple au fur et à mesure de l’affaiblissement du sultanat, lié à des conflits avec les autres îles de l’archipel et la colonisation européenne dans la région.

Figure 2: Mosquée de Tsingoni – Source: Wikimédia

1843 : Signature du traité de cession de Mayotte à la France, vendue pour 1000 piastres par un sultan déchu et affaiblit

demandera l’aide de la France.

XX-XXIe siècles : Après un premier référendum en 1975 dans l’ensemble de l’archipel des Comores, déclenché par les mouvements de décolonisation de plusieurs pays vis-à-vis de la France, seule Mayotte reste française. En 1976 est organisé un deuxième référendum pour confirmer la volonté des mahorais, à l’issue duquel 98% des votant·e·s ont choisi de rester français·e·s. (voir Mouvement des Chatouilleuses). L’île est devenue un territoire d’Outre-Mer en 1946, et officiellement un département français en 2011.

L’histoire de l’île peut aussi être retracée via les représentations de populations extérieures, via les cartes faites au cours du temps de l’océan Indien. Par exemple, la Carte du périple de la mer Erythrée (Empire romain), la Carte mésopotamienne, ou les Cartes arabes (Figure 3).

Figure 3. Représentation de l’océan Indien par Al Burini (XIe siècle) – Source: Les Clionautes: La fabrique de l’Océan Indien : l’invention cartographique d’un espace maritime (Orient-Occident, Antiquité-XVIe siècle).

Mayotte attachée à ses traditions

Même si Mayotte est aujourd’hui un département français, l’île reste très attachée à ses traditions et porte les influences des différentes communautés de l’Océan Indien. Tout d’abord, deux langues majoritaires autre que le français (langue officielle) sont parlées sur l’île : le Shimaore et le Kibushi, qui prennent leur origine du malgache du Nord-Ouest de Madagascar.

De nombreuses activités co-existent également sur l’île : les femmes pêchent au Djarifa (filet) par petits groupes de 3 à marée basse, tandis que les hommes pratiquent eux la pêche sur les Laka (pirogues à balancier). Plusieurs compétitions de laka sont notamment organisées. La vie de l’île est rythmée par les différentes fêtes religieuses islamiques, où sont pratiqués des danses et des chants traditionnels, le Debaa, le Dahira ou encore le Maoulida Shengué. Ces moments sont importants car cela représente des moments forts de convivialité au cours desquels l’ensemble des habitants, peu importe leur confession, sont conviés.

Vestimentairement, le port de l’habit traditionnel « Salouva » est caractéristique sur l’île et il se dérive en différents motifs et couleurs. Dans les marchés (Figure 4), vous croiseriez sûrement le plus célèbre : rouge, noir et jaune avec des fleurs d’ylang ylang, symbolisant la beauté de l’île aux parfums et rendant hommage à la figure du mouvement des Chatouilleuses, Zéna Mdéré, qui appréciait ce motif

Le Salouva est un symbole à part entière du département, il est devenu très politique, utilisé lors de manifestations mais aussi représentatif de la fierté mahoraise. Un évènement est notamment organisé : « Le salouva vous va si bien ! » permettant aux mahoraises de sortir avec leurs plus beaux tissus.

Figure 4. Tissus dans un marché à Mayotte. À droite de l’image un t-shirt, symbole de la diversité des produits pouvant intégrer ces motifs.

L’île porte aussi une influence de Madagascar, notamment visible par la pratique du maquillage traditionnel, le Tanimalandi (« terre blanche » en malgache), récupéré dans une grotte au sud de l’île, à Chirongui. Cette terre est utilisée pour maquiller notamment les mariées ou pour les carnavals à l’école. Le Msindzano est une autre forme de maquillage traditionnel qui utilise une poudre blanche à appliquer sur l’ensemble du visage pour se protéger du soleil. Pour cela, il est utilisé du bois de santal frotté de manière circulaire sur du corail. Enfin, l’île porte un héritage des cultures bantoues et swahili, de par la langue du Shimaore ou encore les chants Mbiwi, nom aussi utilisé pour les bouts de bambous qui s’entrechoquent en rythme pendant le chant et les danses.

Mayotte et son patrimoine naturel

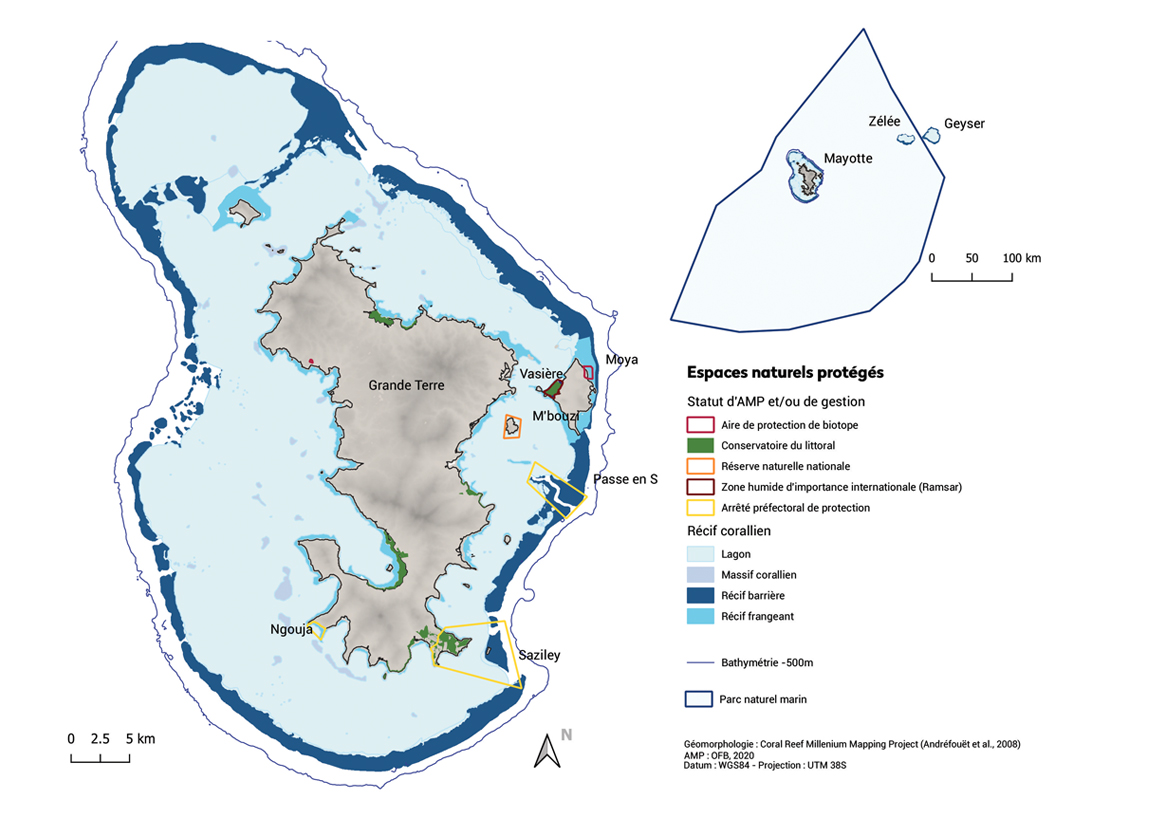

Mayotte est connue pour sa biodiversité exceptionnelle. Son lagon, très prisé des plongeurs (notamment la passe en S qui correspond à un fond d’une soixantaine de mètres formé par une ancienne vallée formée lors du dernier âge glaciaire), est composé d’une barrière coralline. Elle abrite une riche biodiversité marine : plusieurs espèces de requins, dont le requin à pointe noire et le requin gris, des bancs de poissons variés, des raies, dauphins et même 2 espèces de tortues dont l’espèce majoritaire est la tortue verte (nom lié à la couleur de sa chair). Le lagon abrite environ une dizaine de dugongs et plus au large du lagon, des baleines à bosse peuvent être aperçues durant l’hiver austral.

Même si l’île porte le surnom d’un animal marin, l’hippocampe, de par sa forme, la biodiversité est également exceptionnelle à terre. Entre les sommets de Benara (660 mètres de haut) et le monts Choungi (à 598 mètres), les contreforts de Dziani Bole ou encore les environnements de « Padza » latéritiques, plusieurs espèces emblématiques trouvent refuge dans ces espaces naturels. La mascotte de l’île est le Maki Mahorais, introduit sur l’île via les échanges commerciaux avec Madagascar, il se nourrit de bourgeons, de feuilles et fruits. Mais gare à celle ou celui qui l’apprivoise, car le maki peut être un peu envahissant ! D’autres espèces comme le gecko ou encore la roussette de Livingston (petite chauve-souris) se sont très bien adaptées aux conditions de l’île. Attention tout de même aux scolopendres qui sont la principale cause d’hospitalisation sur l’île.

Cette riche biodiversité est malheureusement mise à rude épreuve à cause des diverses pressions anthropiques mais aussi climatiques. Le passage du cyclone Chido en décembre 2024 a entraîné une disparition d’environ 45% des récifs corallien, déjà mis à rude épreuve par la hausse des températures et l’apport de sédiments lié à l’augmentation des phénomènes d’érosion (voir la page du Parc Marin de Mayotte). À terre, le cyclone a dévasté une partie des forêts et certaines espèces comme la roussette se retrouvent en compétition avec le maki dans les arbres par exemple.

Mais l’île porte d’importants projets de préservation/restauration de son patrimoine naturel important. En 2010, et avec l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Parc Naturel Marin de Mayotte (Figure 5) a été créé, premier parc d’outre-mer, couvrant une superficie de 69 000 km², soit le lagon, les eaux territoriales et l’ensemble de la Zone Economique Exclusive (ZEE). Une deuxième zone a été délimitée et correspond à la réserve naturelle nationale de l’îlot de M’Bouzi (fort degré de protection).

Figure 5. Carte des Espaces Naturels Protégés de Mayotte (Andréfouët et al., 2008), avec le lagon de Mayotte.

Défis d’aujourd’hui et de demain

L’île est soumise à de nombreux défis à la fois politiques, sociaux et environnementaux. De par l’exil de nombreuses personnes venues des Comores, de l’Afrique des Grands Lacs etc…, la population de l’île est complètement sous-évaluée. Cela provoque de nombreux dysfonctionnements dans les infrastructures de transport, de traitement des déchets ou de logement. Une partie de la population habite dans des logements insalubres et/ou précaires, notamment à cause du cyclone Chido. Depuis quelques années, une crise hydrique empêche un approvisionnement régulier en eau, des coupures ont lieu très régulièrement. Il y a très peu de possibilités de stockage de l’eau dans le sol et le sous-sol, de par la nature volcanique de l’île, et les retenues collinaires sont donc à l’origine de la majorité de la ressource en eau.

L’environnement exceptionnel de l’île est également touché par des défis environnementaux, liés à l’activité anthropique accrue. Les sols sont fortement appauvris par l’érosion, la déforestation et les pratiques de monocultures. L’écosystème du lagon est fortement touché également. Par exemple l’installation d’une nouvelle centrale de désalinisation, nécessaire pour la population, pourrait modifier la salinité de ses eaux, ce qui pourrait avoir un impact sur certains écosystèmes comme les mangroves.

La séance a été suivie de nombreuses questions par le public, puis s’est terminée par des maquillages en Tanimalandi réalisés par Faymida auprès de nombreuses personnes de l’assistance, révélant ses talents d’artiste. Merci à elle! Ce fut un moment de partage très fort.

Références utiles

- Article du Journal de Mayotte (JDM) sur le Salouva (version des motifs de tissu « ylang-ylang » emblématique de Mayotte)

- Site Web sur Les Routes de la Transe

- Vidéo du Mbiwi sur YouTube

- Article du Journal de Mayotte (JDM) sur les étudiants de l’Université de Mayotte à bord du Marion Dufresne

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !