Séminaire 5 – 30/09/25: L’éruption du volcan sous-marin Fani Maore

Présentation par Fabien Paquet (BRGM)

Notre interlocuteur, Fabien Paquet, rappelle d’abord son cursus universitaire : licence, DEA, doctorat puis ATER, le tout en Bretagne. Aujourd’hui, il travaille au BRGM et il nous raconte avec passion l’histoire éruptive du volcan Fani Maoré, observée et décrite par les équipes scientifiques au cours de campagnes successives réalisées depuis 2019.

Accompagné de ses collègues du BRGM, de l’IPGP et de l’Ifremer, Fabien a suivi la crise sismo-volcanique qui a affectée Mayotte depuis mai 2018 afin de comprendre ce qui se déroule. Une première campagne océanographique est mise en place (Figure 1), ce qui donnera naissance aux campagnes MAYOBS du réseau REVOSIMA réalisées depuis 2019.

Figure 1. Logo de la première mission: MAYOBS

Contexte de la découverte du volcan Fani Maoré

En mai 2018, l’île de Mayotte est soumise à des dizaines de séismes durant quelques jours. Une série de signaux intrigants attire l’attention des scientifiques du BRGM qui y possède une antenne : séismes répétés, grondements ressentis par la population, affaissement mesuré sur des stations géodésiques à l’est de l’île… Tout converge vers une hypothèse aussi audacieuse qu’exaltante : une possible éruption sous-marine est en cours !

En mai 2018, la population de l’île de Mayotte ressent des dizaines de séismes. Une série de signaux intrigants, tant par leur durée que leur intensité, attire l’attention des scientifiques du BRGM, qui y possède une antenne locale et des instruments enregistrant la sismicité. Succession de séismes rapprochés en essaims, déplacement vers l’est de l’île (et aussi subsidence) mesuré par les stations géodésiques…: tout converge vers une hypothèse exaltante : une possible éruption sous-marine est en cours ! L’unité de risque sismique et volcanique est alors mobilisée afin de comprendre cet évènement. La manifestation est étonnante, d’autant que la zone identifiée était considérée sur le plan sismique comme modérément active. En juin 2018, les secousses se poursuivent, les séismes ressentis ne cessant pas, inquiètent rapidement la population. Les scientifiques informent régulièrement la Préfecture et la population pendant cette période sur les différents évènements qui affectent Mayotte. Le déplacement de Mayotte vers l’est atteindra 21 à 25 cm et sa partie orientale subira une subsidence d’environ 10 cm à 19 cm. Le 11 novembre de cette même année, est enregistrée à très basse fréquence, une résonance atypique sur tout le globe.

La première campagne en 2019: découverte du volcan

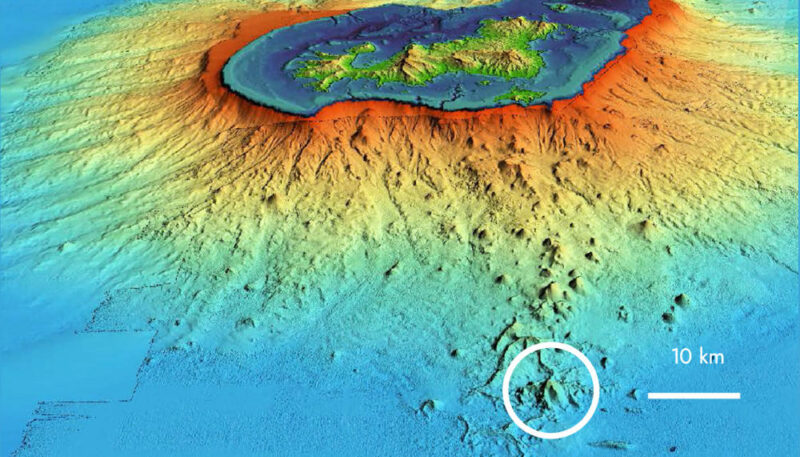

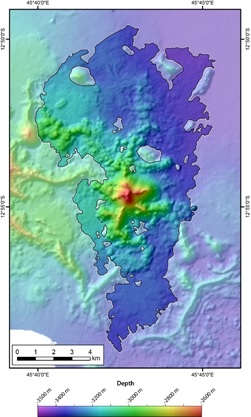

Un an après le début des événements sismiques, une première campagne océanographique, nommée MAYOBS1, est lancée. Cette campagne rassemble des scientifiques du CNRS-INSU, du BRGM, de l’IFREMER, de l’IPGP, etc…. Les chercheurs comparent alors les nouvelles données bathymétriques aux relevés du SHOM, datant de 2014 (réalisés lors d’un rapide transit). Et là, c’est la surprise : une nouvelle structure sous-marine est apparue ! Devant les yeux ébahis des scientifiques à bord, se dévoile un volcan flambant neuf. Un nouvel édifice volcanique est découvert à l’est de Mayotte, dont le cône, de 800 mètres de haut, repose à 3500 m de profondeur, et est ornée d’impressionnantes coulées volcaniques s’étalant sur 16 km en Nord-Sud et 8 km en Est-Ouest, situées à environ 50 km de Mayotte : le Fani Maoré (Figure 2).

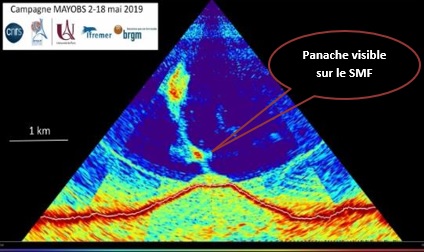

Mais ce n’est pas tout : lors du passage du bateau au-dessus de ce colosse marin, les instruments détectent un panache acoustique spectaculaire présent dans la colonne d’eau, s’élevant sur 2000 à 2500 m au-dessus du fond. Ce panache provient directement de la partie sommitale du Fani Maoré et est probablement constitué de gouttelettes de CO2 (Figure 3).

Figure 3. Panache visible sur le SMF, au niveau du sommet du cône volcanique, le Fani Maoré. SMF : sondeur multifaisceau (lien vers la fiche SMF)

Les enseignements des campagnes successives sur Fani Maore

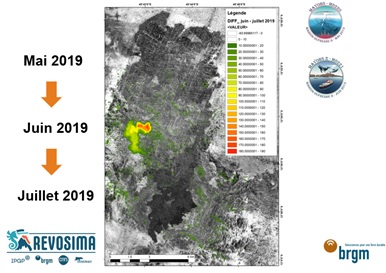

Et l’histoire ne s’arrête pas là ! En juin 2019, une nouvelle mission révèle de nouvelles formes géomorphologiques, au Sud du cône principal du Fani Maoré, qui sont interprétées comme de nouvelles coulées de lave. Puis en juillet 2019, une autre campagne confirme une évolution de l’activité volcanique, avec une coulée vers l’Ouest.

Au fur et à mesure des campagnes, d’autres outils ont été mis en place. Par exemple, Le SCAMPI et le ROV Victor (Figure 4) ont capturé des images spectaculaires qui offrent une visualisation inédite du sommet du Fani Maoré. Cette observation détaillée a permis de mettre en évidence des pillow lavas figés (Figure 5) qui se sont écoulés sur le flanc du volcan.

Figure 5. Photographie de pillow lavas (laves en coussin) au sommet du Fani Maoré, prise lors d’une plongée SCAMPI de la campagne MAYOBS 4 (Fouquet et al., 2019).

Pour comprendre l’ampleur de ce phénomène hors norme, une série d’études complémentaires est alors lancée :

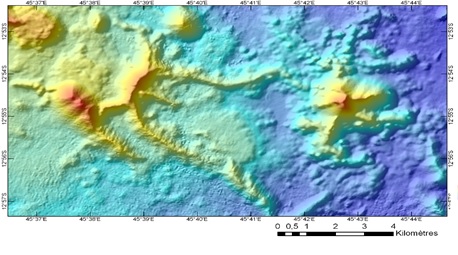

- Une imagerie de rétrodiffusion par sondeur multifaisceau (SMF) : une véritable radiographie du plancher océanique ! les cartes obtenues en noir et blanc traduisent la réflectivité dépendant de la « dureté » du fond marin : zones noires = forte amplitude, donc sol dur (blocs rocheux) ; zones blanches = faible amplitude, donc sol meuble (sédiments);

- Des cartes différentielles de bathymétrie: en comparant la bathymétrie des fonds marins à différentes périodes, les scientifiques observent la construction progressive du volcan (Figure 6) : (1) de mai à juin 2019 : accumulation jusqu’à 70-80 mètres de matériel volcanique par endroits, Ces cartes offrent un suivi presque en temps réel de l’édification volcanique; (2) de juin à juillet 2019 : de nouveaux apports massifs, preuve d’une dynamique éruptive qui se poursuit.

- Une carte intégrative regroupant l’ensemble des données acquises lors des différentes missions (Figure 7) est produite afin de délimiter des structures spécifiques. Ce travail colossal fournit une vision globale et cohérente : un véritable puzzle géologique où chaque pièce éclaire la dynamique d’ensemble de l’édification du Fani Maoré.

Enfin, la déformation de l’île de Mayotte a pu être précisément mesurée dès le début de la crise : des mesures géodésiques de sites installés sur l’île et des capteurs de pression posés sur le fond révèlent un déplacement vertical et horizontal significatif depuis la partie orientale de Mayotte jusqu’à Fani Maore, conséquence de la déflation d’un réservoir (chambre magmatique) mantellique. Les scientifiques ont alors pu tenter de quantifier le volume de magma émis depuis la chambre – un paramètre clé pour comprendre la dynamique interne du système (Peltier et al., 2022).

Classification volcanique

Cerise sur le gâteau ! le Fani Maoré est désormais classé comme un volcan effusif à phase explosive. Des téphras, des bombes et des dépôts pyroclastiques ont été collectés lors de la campagne de recherche GEOFLAMME (Rinnert et al., 2021), certains récoltés par ROV : des preuves tangibles d’une activité volcanique aussi récente que spectaculaire.

Epilogue

C’est ici que l’explosif séminaire relaté par Fabien Paquet sur l’éruption du Fani-Maoré s’achève. Néanmoins, l’histoire de ce volcan continue. Chaque campagne annuelle de surveillance est l’occasion de vérifier si le Fani Maoré est toujours endormi, et si la zone présente toujours des signes d’activité. D’autres campagnes seront menées et de nouvelles découvertes transformeront sûrement la perception que nous avons de cette zone.

Pour en savoir plus: voir Film court « Mayotte : comment l’île s’est-elle formée ? » (7 mn)

Voir aussi le documentaire: « Mayotte : la découverte d’un volcan sous-marin » (52 mn)

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !