Séminaire 7 – 02/10/25: Comprendre la relation magma-mush et la variabilité des dynamismes éruptifs

Cette séance est l’occasion de faire un pas de côté: deux doctorantes, Cloé Falc’hun et Lisa Corrotti, nous présentent leurs sujets de thèse portant sur les phénomènes éruptifs, magmatiques et volcaniques dans d’autres contextes que ceux de Mayotte et du canal du Mozambique.

Cloé Falc’hun : « Relation magma-mush pendant la formation de la croûte terrestre »

Cloé, notre première intervenante du jour, a fait une classe prépa BCPST à Rennes, avant d’intégrer l’ENSG, puis un master Terre et Planètes, à Nancy. Elle y est restée pour entrer en thèse. Son étude porte sur les dynamiques magma-mush pendant l’accrétion de la croûte océanique. Elle travaille sur plusieurs dorsales océaniques ayant des vitesses d’expansion très variables. Ces dorsales sont des zones qui concentrent plus de 60% du magmatisme terrestre. Citons par exemple la dorsale Médio-Atlantique (lente), la dorsale Est-Pacifique (rapide), la dorsale Sud-Ouest-Indienne (ultra-lente), ou la dorsale émergée de l’ophiolite d’Oman.

L’avantage de ces systèmes en extension est qu’un forage dans le réservoir magmatique est possible puisque les roches ont eu le temps de refroidir. Des échantillons ont été prélevés lors d’anciennes campagnes de dragages et de forages (Figure 1) afin d’avoir une vision large du système.

Figure 1. Forage réalisé en mer sur une dorsale (navire Joides Resolution en 2024). Crédit Arito Sakaguchi/IODP/TAMU

Les systèmes magmatiques au niveau de ces dorsales ont longtemps été décrits comme des poches contenant du magma, avec en profondeur des lentilles qui s’étalent horizontalement (sills) ou des intrusions subverticales de filons (dikes). En fait, des études récentes montrent que ces réservoirs magmatiques sont généralement constitué d’un « mush ». Un mush est un mélange à l’état presque solide, contenant une forte concentration de cristaux, et des interstices (porosité) remplis par du liquide interstitiel dit « melt ». Dans ce système, se produisent de nombreuses interactions melt/mush. La circulation du melt autour des cristaux produit un déséquilibre (flux poreux réactif). Cela provoque des réactions d’assimilation et de cristallisation qui modifient la chimie du melt, mais aussi du mush.

Ce modèle de mush implique des modes de transfert de chaleur différents : le mush favorise un transfert de chaleur par conduction, au contraire du melt qui favorise la convection. Cela impacte notamment la vitesse de refroidissement de l’ensemble, les modes de migration des fluides magmatiques et les processus de différenciation à l’origine de la croûte continentale.

Cloé utilise plusieurs méthodes pour mener son étude :

- Une approche cartographique : étude de la composition en éléments majeurs et mineurs à l’aide d’une microsonde et analyse des éléments trace par LA-ICPMS (spectrométrie de masse à plasma induit par couplage inductif et ablation laser). Les éléments chimiques possèdent des vitesses de diffusion et des compatibilités avec les réseaux cristallins différentes ; ils permettent donc de tracer des événements se produisant à différents stades de la vie du système magmatique.

- Une modélisation thermodynamique : étude de l’évolution du melt et du mush en modélisant les réactions associées au flux poreux réactif et issues de l’interaction entre des melts et des mush primitifs ou évolués.

Après ses deux premières années de thèse, des résultats ont été obtenus sur les phénocristaux présents dans des laves échantillonnées par dragages (cristaux cristallisés à partir du magma). Il s’agit d’olivine de la dorsale médio-Atlantique. En regardant la présence de zonations en phosphore et en aluminium, cela donne une indication sur le milieu dans lequel a évolué le cristal. Certains cristaux ont un signal volcanique (Aluminium (Al) et Phosphore (P) incorporés préférentiellement lors de la croissance rapide à zonations en P et en Al) et d’autres un signal plutonique (pas de zonation en Al car ils diffuseent plus vite pendant le temps de résidence à homogénéisation). Cela permet d’identifier des cristaux provenant du mush encore actif.

Les MORB (Mid-Oceanic Ridge Basalts, basaltes émis au niveau des dorsales) résultent de réactions plus ou moins importantes dans le mush hétérogène : en effet, la cristallisation fractionnée seule n’explique pas leur variabilité, ni la présence de cristaux du mush dans les laves. La « plomberie magmatique » serait donc majoritairement composée de mush, même s’il existe des lentilles où du melt se concentre après avoir circulé dans ce milieu réactif. Ces lentilles refroidissent plus vite par convection par rapport au reste.

Lisa Corrotti : « Comprendre la variabilité des dynamismes éruptifs lors d’une éruption »

Lisa a effectué une licence Sciences de la Terre à Sorbonne Université, avant d’entamer un master Magma & Volcans à Clermont-Ferrand. Elle y est restée pour y continuer en thèse. Elle travaille sur la caractérisation et la compréhension de la variabilité des dynamismes éruptifs lors d’une éruption.

Il existe de nombreux dynamismes d’éruption différents, observés durant les éruptions actuelles, mais aussi dans celles passées. Ces différents dynamismes s’observent alors dans les dépôts. Un volcan peut connaître plusieurs dynamismes différents au cours de sa vie, ou même d’une éruption.

De nombreux cas de variation de dynamismes éruptifs ont pu être caractérisés par l’étude des dépôts éruptifs (éruptions passées et actuelles) mais aussi grâce à l’observation en temps réel des éruptions actuelles.

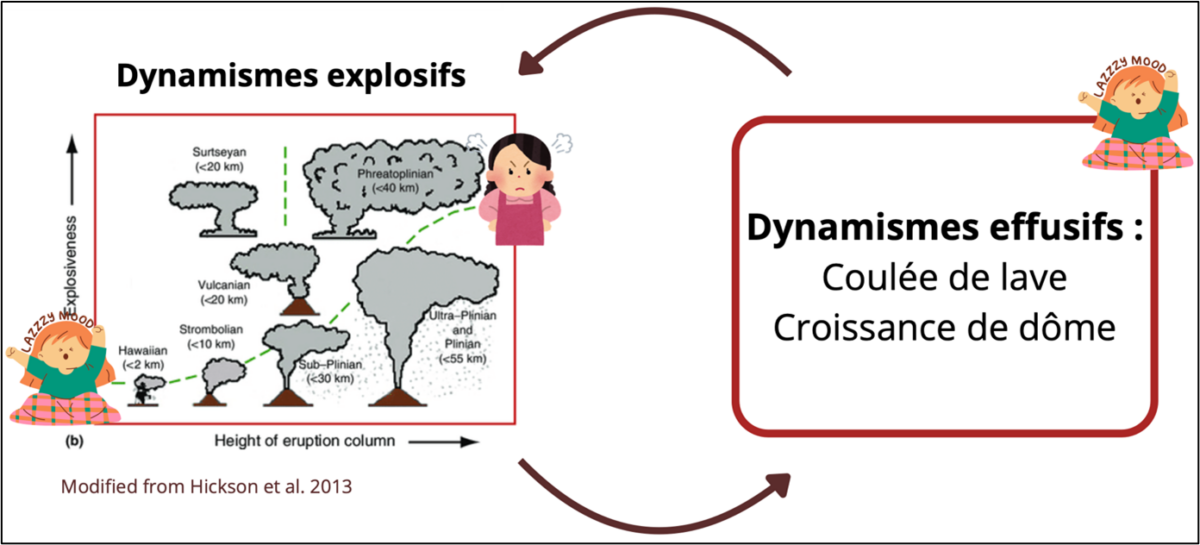

Les deux grands types de dynamismes existants sont (Figure 2):

– dynamismes explosifs : généralement défini en fonction de l’explosivité, de la hauteur de colonne éruptive (panache de cendre par exemple) ainsi que du volume total de magma émis;

– Dynamismes effusifs : coulées de lave et formation (croissance) de dôme.

Figure 2: les deux types de dynamismes éruptifs: explosifs (gauche) et effusifs (droite).

Les dépôts éruptifs peuvent être de différentes nature en fonction du dynamisme éruptif. Un dynamisme effusif donnera lieu à des coulées de lave ou à la croissance de dôme. Un dynamisme explosif donnera lieu à des dépôts balistiques (bombes) et/ou des dépôts de retombées et/ou des écoulements pyroclastiques (plus connues sous le nom de nuées ardentes). Un volcan peut connaître plusieurs dynamismes différents au cours de sa vie, ou même d’une éruption.

L’étude de Lisa doit permettre de comprendre les origines de ces éruptions à dynamisme variable. Elle peut s’expliquer par des mécanismes syn-éruptifs, avec des modifications qui s’opèrent dans le conduit (modification de la morphologie du conduit, variation de la viscosité du magma, incorporation d’eau externe…) ou en profondeur (mélanges de magma…). Les conditions pré-éruptives sont également étudiées puisqu’elles déterminent le style éruptif de la première phase de l’éruption.

L’étude porte sur trois volcans. Les deux premiers, Les Puys de La Vache et Lassolas Figure 3), sont deux volcans jumeaux de la chaîne des Puys (Massif central, France). La Chaîne des Puys est considérée comme « dormante » et est composée d’édifices monogéniques (une éruption par volcan). L’éruption du Puy de la Vache et Lassolas remonte à 8600 ans et marque la dernière éruption de la chaine. Leur éruption est polyphasée (plusieurs dynamismes éruptifs différents) et est caractérisée par une phase Sub-plinienne, une phase Strombolienne, une phase Strombolienne violente et une coulée de lave.

Figure 3. Volcans étudiés par Lisa dans la Chaîne des Puys (Massif Central): Puy de la Vache et Puy de Lassolas.

Le troisième volcan, quant à lui, est la Soufrière de Guadeloupe (France). C’est un stratovolcan (à l’opposé des édifices monogéniques, il connait plusieurs éruptions) dont la dernière éruption magmatique remonte à 400 ans. Sa dernière éruption phréatique a eu lieu en 1976, et il est en phase de réactivation depuis 1992. Pour ce volcan, 2 éruptions avec des dynamismes différents sont principalement étudiées : GDS6 est caractérisée par la succession de phases Stromboliennes, fontaines de lave, phréatomagmatisme et coulée de laves; GDS9 est quant à elle caractérisée par une croissance de dôme, un blast et une phase Plinienne (plus explosive, présentant des laves plus différenciées).

La méthodologie utilisée lors de l’étude est l’approche top-down : on fait l’analyse depuis la surface, vers les structures les plus profondes. Cela commence par la caractérisation des dépôts (issus des retombées ou autre). Ensuite vient l’analyse des processus dans le conduit magmatique (vitesse de remontée des magmas par exemple), et enfin, la caractérisation des systèmes profonds à l’aide d’analyses chimiques des minéraux présents dans les roches.

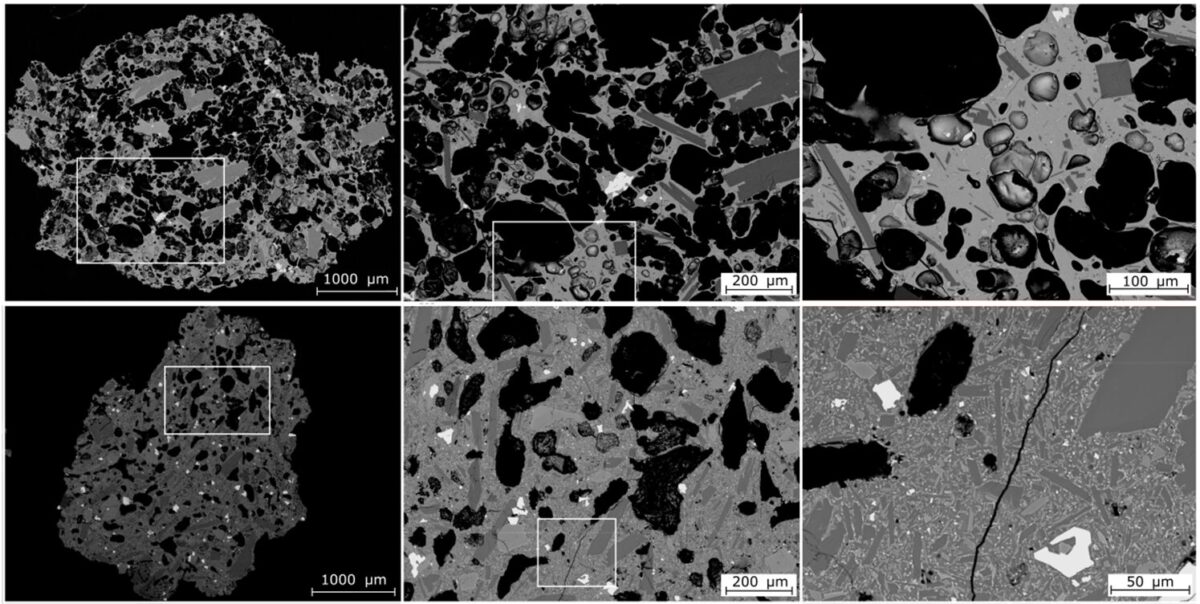

Lisa a donc obtenu des premiers résultats pour les Puys de la Vache et Lassolas. Elle a pu observer différentes morphologies de pyroclastes dans les dépôts des différentes phases éruptives : les « spiny » (riches en vésicules, formés par fragmentation d’un magma riche en gaz) et les « round » (plus denses, formés par fragmentation d’un magma dégazé). On distingue, grâce à l’observation microscopique de ces pyroclastes (Figure 4), deux faciès différents provenant chacun soit d’un magma frais soit d’un magma cristallisé et dégazé. Leur analyse chimique révèle qu’ils sont identiques. A partir des analyses effectuées, Lisa a pu déduire que le magma cristallisé et dégazé est formé dans le conduit volcanique à partir du magma frais (par dégazage et cristallisation).

Figure 4. Images (électrons rétrodiffusés) acquises au Microscope Electronique à Balyage (MEB) de deux faciès distincts. Le faciès trempé (première ligne avec différents zooms) est caractérisé par l’abondance des vésicules et une faible proportion de cristaux. Le faciès cristallisé (deuxième ligne avec différents zooms) est caractérisé par la faible proportion de vésicules et l’abondance de cristaux.

Un modèle de chronologie des différentes éruptions a pu être proposé. Le magma remonte le long d’un dike (fissure dans la croûte) et ralenti. Il peut alors dégazer et cristalliser, se rendant de plus en plus imperméable. Le magma sous-jacent continue de dégazer mais le gaz est maintenant bloqué par la couche imperméable qui nappe les contours du dike. Le gaz s’accumule, la pression augmente et… le système finit par exploser !! Cela donne alors lieu à une phase Subplinenne. L’intensité de l’éruption diminue avec la vitesse de remontée du magma, l’éruption rentre dans la phase Strombolienne. Comme le magma remonte plus lentement, une partie peut de nouveau dégazer dans le conduit. On forme alors de nouveau un magma cristallisé et dégazé. Celui-ci bouche à nouveau le système, causant une surpression et à nouveau une explosion plus énergétique. C’est la phase Strombolienne violente. La Vache et Lassolas incarnent parfaitement ce processus. La chaîne des Puys se serait ainsi formée jusqu’à l’épuisement du réservoir magmatique.

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !