Séminaire 14 – 11/10/25: De Mayotte à la Nouvelle Calédonie: didactiser l’histoire géologique et questionner les récits

Présentation par Marin Auger & Marie-Eve Perrin

Synthèse réalisée par Judith & Léa

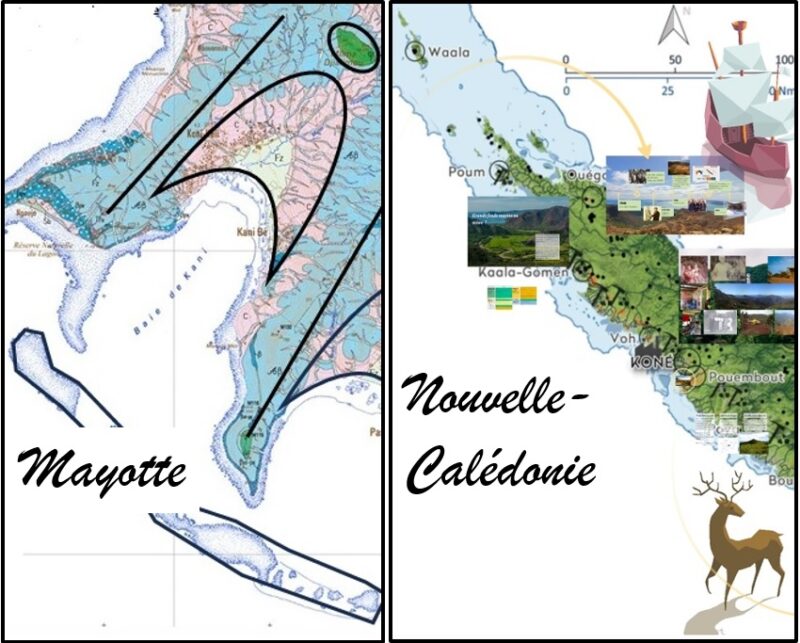

Ce séminaire 14 a commencé par une présentation de Marin Auger, professeur de SVT sur l’île de Mayotte. Il a voulu nous présenter ses travaux de terrain pour mieux comprendre la formation de l’île.

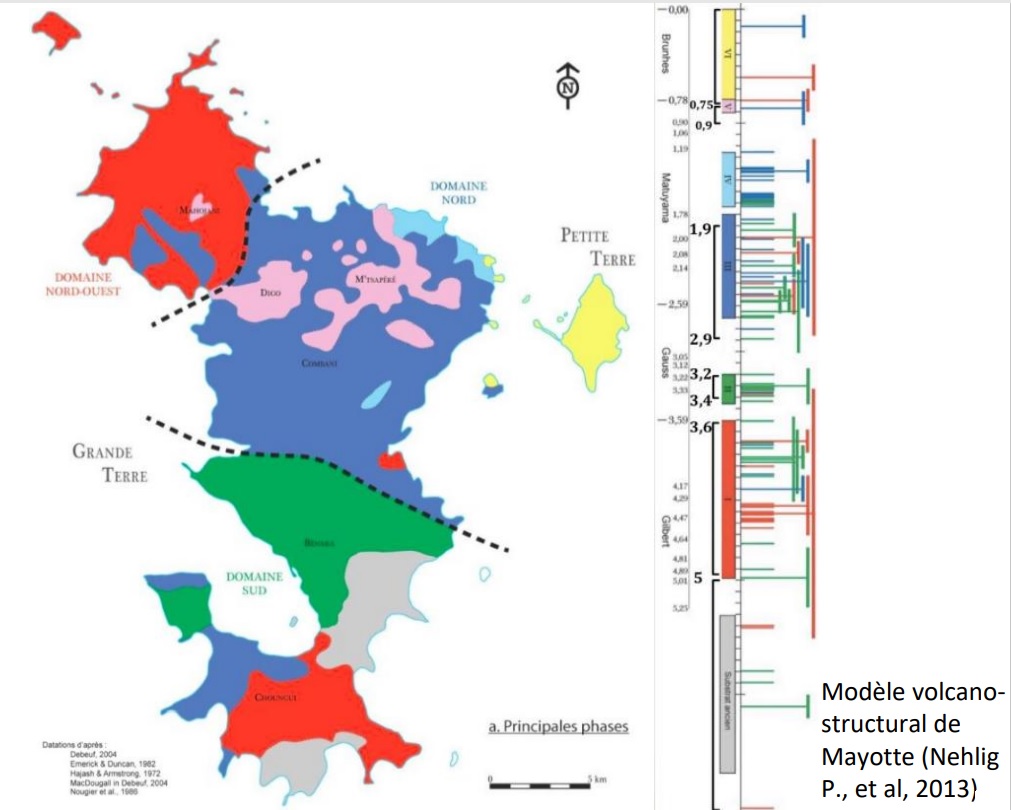

L’île de Mayotte a une histoire polyphasée (début il y a 28 millions d’années) avec une première émersion entre 10 et 4 Ma liée à l’émergence de deux volcans « boucliers » au nord et au sud (Figure 1). Ce début d’émersion de l’île est observable sur le terrain par des coulées de laves basaltiques et de hauts sommets volcaniques. Certains des dépôts volcaniques ont été intensément altérés, formant des sols « latéritiques » riches en oxydes ferromagnésiens, ce qui leur donne des couleurs ocres à rougeâtres (padza). Certains affleurements montrent une alternance entre des niveaux très sombres et ocres, ce qui montre une temporalité des laves (coulées de lave suivie de longs épisodes de forte altération différentielle puis formation de nouvelles laves au-dessus qui viennent sceller les sols en dessous).

L’émergence de l’île s’est poursuivie en son centre avec des nouveaux édifices volcaniques et s’est terminée après la formation de Petite Terre.

L’île de Mayotte est très particulière car elle montre différents styles de volcanisme : explosif, effusif (type Hawaïen), extrusif (dôme du Mont Choungi, par exemple) et mixte. L’étude des roches (pétrologie) permet de mettre en évidence des processus de cristallisation fractionnée. Ce phénomène correspond à la séparation progressive des éléments chimiques entre le liquide magmatique et les phases cristallines (solides) : certains éléments restent préférentiellement dans le liquide magmatique, tandis que d’autres s’incorporent dans les minéraux en formation. Ce processus permet de modéliser la chambre magmatique avec les éléments chimiques qui la compose et son évolution. Par exemple, l’olivine -premier minéral à se cristalliser -riche en fer et magnésium, appauvrit progressivement le liquide en ces 2 éléments.

Il existe deux séries volcaniques à Mayotte : (1) au sud, une série « archi-alcaline » avec des pyroxénites dans les roches et (2) au nord, une série alcaline avec des inclusions de péridotites. On y trouve également une argile blanche : tany malandry (Kaolin) qui résulte de l’altération des minéraux riches en fer, conduisant à la formation d’hydroxyde de fer. Cette argile est utilisée localement dans la cosmétique et médecine.

En outre, le paysage mahorais présente une topographie assez intéressante. Les coulées de laves, en se déposant dans les vallées, protègent localement les sols de l’érosion, tandis que les rivières creusent leur lit dans des zones plus meubles : c’est ce que l’on appelle l’érosion différentielle. Dans ces nouvelles vallées s’accumulent des sédiments, favorisant l’installation des populations sur les pentes peu abrutes et les mangroves se développent au niveau des embouchures fluviales.

La présentation de Marin s’est finie par un exemple de séance pédagogique sur les phénomènes d’érosion menée avec différents niveaux (fin lycée – début licence). Ce projet permet aux élèves de réfléchir en autonomie et de prendre en main différents logiciels pour le traitement d’images. Le sujet portait sur l’impact des activités agricoles sur l’érosion des sols à travers une analyse des surfaces de padzas (sols altérés). Marin met en évidence certains préjugés sur le sujet et amène ainsi les élèves à nuancer leur point de vue sur l’importance de l’érosion en fonction des pratiques et des facteurs locaux (pente par exemple).

Après la présentation de Marin, Marie-Eve Perrin a pris le relais pour nous présenter la Nouvelle-Calédonie à travers le prisme de l’anthropologie. Elle est doctorante en anthropologie des sciences, originaire de Nouvelle-Calédonie et travaille sur les contextes de motivation influant les géosciences marines concernant les grands fonds marins dans cette région du Pacifique depuis les années 1960. Sa thèse est co-encadrée par Pierre-Yves Le Meur, anthropologue à l’université Paul Valéry-Montpellier (IRD), et par Julien Collot, géologue et géophysicien marin au laboratoire Geo-Ocean à Plouzané et géologue spécialiste du Pacifique Sud-Ouest..

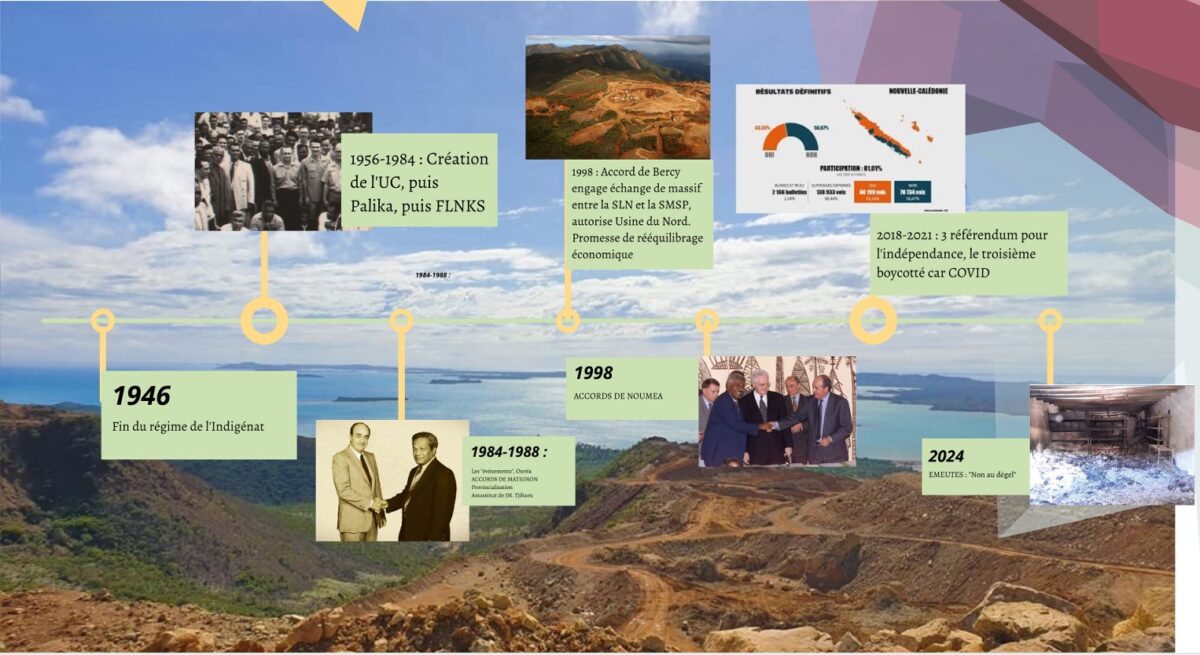

Marie-Eve a commencé sa présentation par une contextualisation de l‘histoire calédonienne. La Nouvelle-Calédonie a été découverte par les peuples austronésiens qui vont y apporter leur culture (traces de poteries, par exemple). Puis le territoire calédonien est découvert une seconde fois par le navigateur James Cook à la fin du XVIIIème siècle, ce qui marque le commencement d’une première histoire de colonisation, basée sur trois principes au moins : l’appropriation, le déracinement et la division. L’appropriation des terres, le déracinement de la population kanak via leur mise en réserve, le déracinement des français condamnés, même pour des délits mineurs, afin d’atteindre l’objectif de peuplement ; et la division des terres et des hommes entre eux.

Jules Garnier, plus tard, découvrira la présence de nickel dans les sols latéritiques connus sur l’île par leur couleur rouge, dûe à une forte concentration en fer. Cela entraîna l’émergence de mines d’extraction et par projection. Le nickel est ainsi très ancré dans les cultures kanak et non-kanak.

L’année 1946 signe la fin du régime de l’indigénat (Figure 2) mais également le début d’une deuxième phase de colonisation à travers la création de l’Institut Français d’Océanie. Les géologues viennent sur place afin de comprendre la présence du nickel et les processus géologiques à l’origine de la formation de l’île. La période entre 1956 à 1984 (Figure 2) est assez politique et est marquée par une montée de mouvements indépendantistes kanaks, ce qui a mené à la création de partis politiques indépendantistes (UC, Palika et KLNKS). En 1998, les accords de Bercy (Figure 2) autorisent un échange entre deux massifs miniers appartenant à la SLN et la SMSP. Cette dernière est implantée en Province Nord, et l’accord a pour objectif le rééquilibrage économique entre la Province Sud, très développée, et les deux autres (Province Nord et Province des iles Loyauté). Entre 2018 et 2021 (Figure 2), une série de référendum est organisée afin de statuer sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Le troisième scrutin est boycotté par le parti des indépendantistes, pendant la période COVID. En 2024 (Figure 2), des émeutes éclatent suite à un sentiment de trahison des accords de Nouméa, provoqué par le dégel du corps électoral. Une des conséquences (parmi beaucoup d’autres) est qu’une lithothèque a été incendiée, entraînant hélas la destruction irrémédiable d’échantillons et de cartes géologiques des fonds marins.

Avant d’entreprendre son doctorat, Marie-Eve a fait des études de géologie et a travaillé en tant que technicienne géologue dans les mines de nickel (~8 ans). C’est après qu’elle reprend des études d’anthropologie pour poursuivre en doctorat.

A la suite de ces expériences professionnelles, Marie-Eve se pose des questions sur les contextes de motivation qui influent sur la recherche en géosciences marines des grands fonds en Nouvelle-Calédonie depuis les années 1960. Pour traiter ce sujet, il faut commencer par faire un état des lieux puis faire l’acquisition de données, comme en géosciences. L’acquisition passe par des lectures bibliographiques, des interviews enregistrées etc. S’en suivent l’analyse et l’interprétation pour aboutir non pas à la vérité mais à une proposition de récit de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie à travers la recherche en géosciences marines.

En effet, il y a plusieurs grandes périodes d’exploration autour de la Nouvelle-Calédonie. Une première période, des années 1970 à la fin des années 80, dite d’exploration bathymétrique et sismique, se caractérise par une volonté de « reconnaissance générale » d’une région largement méconnue. La recherche se justifiait par la nécessité de cartographier et décrire les structures sous-marines. Beaucoup de découvertes ont été faites, notamment des structures remarquables comme des monts sous-marins et des grands bassins sédimentaires. Une deuxième période d’exploration a été conduite des années 1990 aux années 2000 : elle trouvait justification dans la nécessité de documenter sur le plan géologique et géomorphologique la continuité des limites de la ZEE, et dans l’injonction locale à réaliser un inventaire des ressources marines.

Les années 2000 à 2014 sont marquées par des sollicitations de la part de groupes pétroliers, adressées au Gouvernement calédonien, dans le but de prospecter plus avant les potentialités en hydrocarbures offshore. Mais en 2014, le Parc Naturel de la Mer de Corail est créé et comprend l’ensemble de la ZEE. La prospection pétrolière devient alors incompatible et aucune suite n’est donnée aux sollicitations.

Ces explorations ont mis au grand jour des fonds marins jusque là peu représentés dans les imaginaires individuels ou collectifs des Néo-Calédoniens, et en particulier de la population kanak. Les grands fonds marins deviennent alors un espace qui se révèle au prix d’un déséquilibre des savoirs : seuls les savoirs scientifiques semblent l’attraper. C’est à cet endroit que ce joue l’idée d’une ultime frontière à « conquérir », par le savoir, le récit, l’expérience, etc.

Dans un contexte de décolonisation et d’affirmation des droits des peuples autochtones, les représentants coutumiers kanak s’allient avec l’ONG Conservation International, au travers d’un accord-cadre, et écrivent ensemble un récit pour attester du rapport holistique, historique et traditionnel entre l’Océan et la population Kanak. Les monts sous-marins y sont décrits comme le miroir des monts terrestres, et représentent donc, eux aussi, la case, symbolique forte au centre de l’organisation sociale kanak. Ce récit, intitulé Vision kanak de l’océan, est largement plébiscité, à différentes échelles, du local à l’international et a participé à l’argumentaire global en faveur d’un projet de moratoire sur 10 ans interdisant toute exploration et exploitation minières sous-marines. En 2025, ce moratoire a été voté pour une durée de 50 ans.

A travers son embarquement à bord de la campagne MAYOBS33, Marie-Eve espère comprendre l’organisation d’une mission scientifique et collecte des informations sur son thème de recherche : quel rapport les scientifiques entretiennent avec leur sujet, quelles sont leurs motivations, comment les scientifiques se justifient pour mener leurs recherches, etc.

Pour Marie-Eve, l’équipe scientifique à bord est un peu le peuple autochtone à comprendre.

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !