CTD-Rosette, les secrets de l’eau

Présentation

Instrument emblématique de l’océanographie, la « CTD-Rosette » permet de tracer différents profils de paramètres physico-chimiques, sur l’ensemble de la colonne d’eau, à des stations prédéfinies. CTD signifie « Conductivity Temperature Depth » en anglais (voir explication ci-dessous). On appelle aussi parfois cet instrument une bathysonde (voir lien vers fiche ifremer).

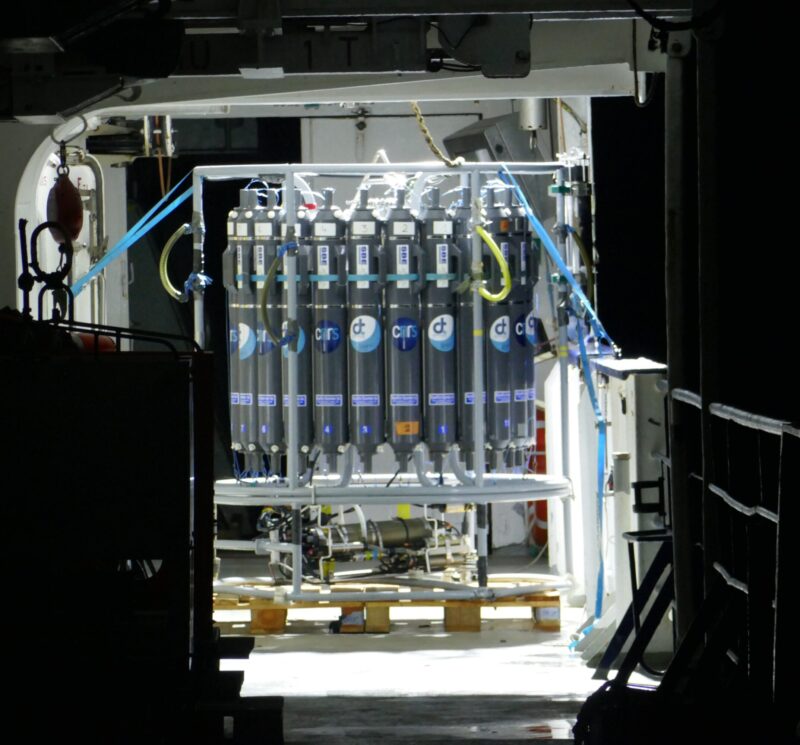

Les rosettes utilisées en campagne hauturière peuvent mesurer 2 m de haut et 1,50 m de diamètre (Photo 1) et peuvent descendre jusqu’à 6000 m de profondeur grâce à un câble.

Photo 1. CTD pendant la remontée. © Jade

Dans le cadre de la campagne MAYOBS33, la CTD-Rosette se compose :

- d’une sonde CTD (Conductivity Temperature Depth) à laquelle sont associés des capteurs d’oxygène, de fluorescence, de transmission optique et de turbidité ;

- de 24 bouteilles Niskin (bouteilles de prélèvement d’eau déclenchées par l’opérateur) de 12 L ;

- d’une « BUC » (Base Ultra Courte) qui émet un signal acoustique pour communiquer avec le navire et permettre de la localiser.

D’autres instruments tels qu’un vélocimètre ou différents capteurs biogéochimiques peuvent également y être montés. Ce fut le cas pendant la campagne MAYOBS33 (voir ci-dessous).

La CTD-rosette est utilisée pour effectuer des mesures physico-chimiques de l’eau, notamment à proximité des panaches volcaniques, mais également pour l’étalonnage des capteurs des gliders et leur intercomparaison (Photo 2, voir aussi la page sur les gliders). Dans ce dernier cas, les gliders sont fixés à la rosette et la CTD est limitée à une profondeur de 1250 m, avec une vitesse de descente/remontée de 0,2 à 0,25 m.s-1 au lieu de 1 m.s-1.

Photo 2. Rosette et gliders préparés pour la mise à l’eau. ©Melvil

Sonde CTD

La sonde CTD (Photo 3) permet la mesure de 3 paramètres physico-chimiques majeurs : la température, la profondeur et la salinité. La profondeur est mesurée, non pas à l’aide de la longueur du câble reliant la sonde au navire mais grâce à la pression. En effet, dans l’océan, on peut faire une hypothèse appelée « hypothèse hydrostatique » dont l’une des conséquences est l’équivalence entre la pression et la profondeur (1 bar = 10 m). La salinité, elle, n’est pas mesurée directement mais est obtenue à partir d’une formule empirique (TEOS-10) en utilisant la conductivité et la pression.

Photo 3. Sonde CTD. © REVOSIMA-MAYOBS33

Pendant la campagne MAYOBS33, des capteurs biogéochimiques sont ajoutés tel qu’un capteur d’oxygène, de fluorescence (chlorophylle A) et de transmission optique ainsi qu’un capteur de turbidité.

La sonde envoie les données en temps réel via le câble électro-porteur relié au navire. Cela permet de tracer les profils des différents paramètres pendant la descente de la Rosette. Ces données sont tout de même corrigées par les analyses de l’eau prélevée grâce aux bouteilles Niskin et analysée en laboratoire.

Prélèvements d’eau

Les prélèvements d’eau permettent la collecte d’échantillons qui pourront être analysés en laboratoire. Ils se font à l’aide de bouteilles Niskin (Photo 4) qui sont « claquées » à différentes profondeurs grâce au moteur de Rosette. Pour la campagne, l’objectif est d’obtenir des profils de gaz (dioxyde de carbone, méthane, hydrogène), d’alcalinité, de pH, de CID (Carbone Inorganique Dissous) et de silicium. D’autres échantillons sont également prélevés pour l’analyse de cations, anions, lithium, hélium, chacun dans des contenants adaptés. La collecte du silicium permet ensuite la vérification de la qualité des échantillons et la détection d’éventuelles contaminations dans le cas où les bouteilles auraient été mal fermées ou présenteraient des problèmes d’étanchéité.

Photo 4. Bouteilles Niskin. © Laëtitia

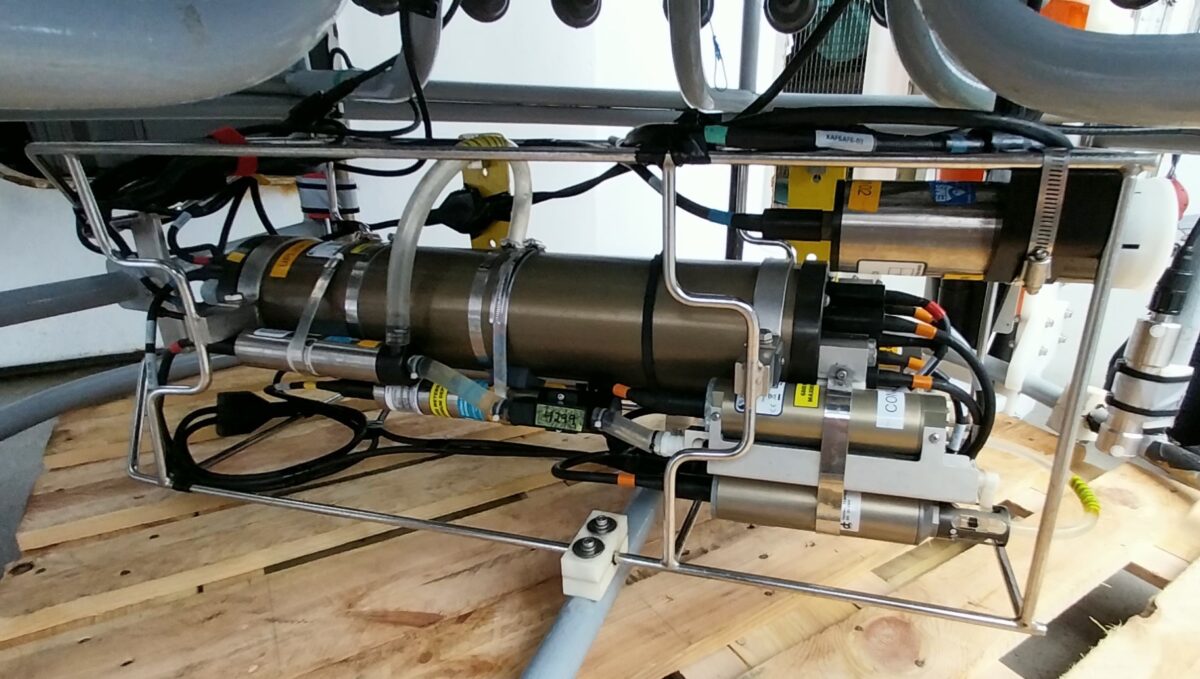

En, général, les prélèvements d’eau s’opèrent pendant la remontée. Cependant, à Mayotte, comme les panaches ne sont pas constants dans la durée ni fixes spatialement dans la colonne d’eau, ils sont, à l’inverse, effectués pendant la descente de la rosette. Par ailleurs, l’échantillonnage des gaz (Photo 5) doit impérativement être fait en premier pour éviter tout échange de gaz entre l’eau et l’air entré dans la bouteille. Enfin, l’alcalinité, le pH et le CID sont analysés à bord (voir page sur le titrimètre) tandis que le reste des prélèvements est conservé pour être analysé à terre, en laboratoire.

Photo 5. Échantillonnage pour analyse du CO2, CH4 et H2 par Head-Space GC/HID. © Laëtitia

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !