Dragages, les roches accessibles

Auteure: Raphaëlle

Le dragage de roche est une méthode qui permet de collecter des roches directement sur le fond océanique, par raclage ou fracturation des surfaces indurées. Cela permet d’accéder à des roches nécessaires à une meilleure compréhension des processus étudiés. Dans le cadre des campagnes MAYOBS, les chercheurs veulent mieux comprendre les processus à l’origine des différentes éruptions (style, sources et compositions des magmas…). Ces opérations nécessitent une préparation et une mise en œuvre assez complexes.

Pour MAYOBS-33, l’équipe de dragage a pu réaliser 3 opérations, dans différentes zones. L’équipe est composée de Carole Berthod, physicienne adjointe à l’IPGP, Kalini Brückel, post-doctorante au laboratoire Magma & Volcans, Lisa Corrotti et Cloé Falc’hun, doctorantes dont vous pourrez retrouver la présentation dans notre rubrique MAYOBS33 en scène.

Figure 1. La « Team dragage », après une troisième drague réussie. De gauche à droite: Kalini, Jean-Christophe (chef de mission principal), Lisa, Chloé et Carole. © Kalini

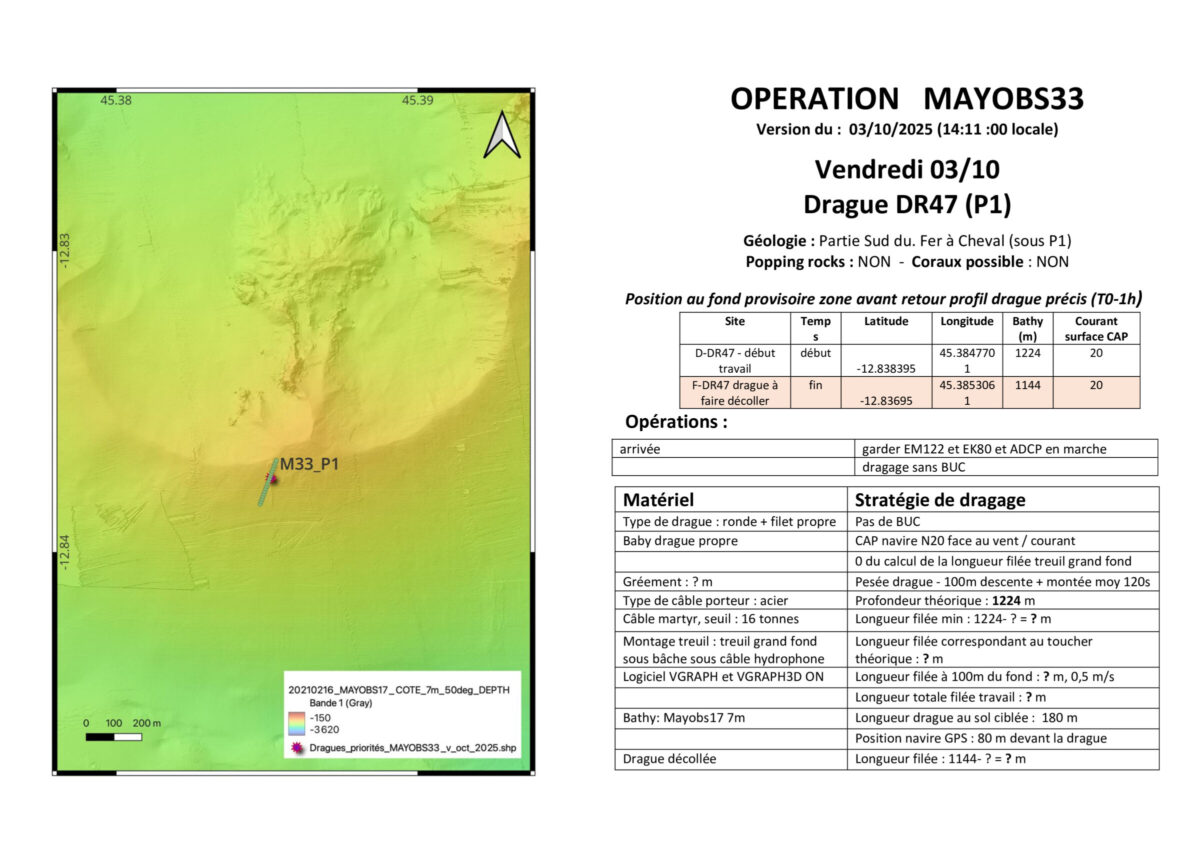

En amont de l’opération, une préparation très précise est nécessaire. Il faut d’abord faire des choix sur les sites qui vont être échantillonnés, en fonction de leur intérêt en termes de nature ou âge des roches, mais aussi par rapport à la bathymétrie du fond, pour que celle-ci soit propice à la réalisation de l’opération. Un profil bathymétrique est réalisé en amont pour déterminer tous ces paramètres. Les eaux mahoraises étant particulièrement protégées, il y a une limite imposée de longueur de dragage sur le fond, qui est de 180 m. L’opération présentée ici est la DR-47 (Figure 2), effectuée le 3 octobre sur le flanc externe sud du cône pyroclastique du Fer à Cheval.

Une préparation rigoureuse est nécessaire, mais sur place, l’équipe doit aussi faire beaucoup de révisions, et s’adapter quelques heures avant chaque opération. En effet, selon les conditions météo et les courants, les profils et la trajectoire du bateau peuvent être modifiés. Une telle révision doit être réalisée dans les conditions suivantes :

- Le courant doit permettre au bateau de bien se positionner pour effectuer le profil;

- Le profil doit être effectué en remontant le long d’une pente;

- La bathymétrie de la zone doit être bien connue et évaluée (pour éviter toute obstruction notamment).

Toutes les opérations de mise en œuvre de la drague à roche sont menées par l’équipage sur le pont. Elle doit être positionnée sur le pont à l’aide d’une grue, et attachée au câble qui va permettre son déploiement à plusieurs milliers de mètres de fond. Le bateau est équipé d’un portique qui peut pivoter, et sur lequel est fixé le treuil qui va permettre le déploiement du câble. Ce dernier est composé de plusieurs sections, toutes reliées les unes aux autres de façon à ce que l’ensemble treuil + câble supporte plusieurs tonnes.

Toutes les opérations de mise en œuvre de la drague à roche sont menées par l’équipage sur le pont. Elle doit être positionnée sur le pont à l’aide d’une grue, et attachée au câble qui va permettre son déploiement à plusieurs milliers de mètres de fond (Figure 3). Le bateau est équipé d’un portique qui peut pivoter, et sur lequel est fixé le treuil qui va permettre le déploiement du câble (Figures 4 et 5). Ce dernier est composé de plusieurs sections, toutes reliées les unes aux autres de façon à ce que l’ensemble treuil + câble supporte plusieurs tonnes.

Figure 3. Le panier de drague en cours de manipulation. © Emmanuel (MMO)

Le bateau se place en positionnement dynamique (DP, voir page Visite à la passerelle) au niveau du point de mise à l’eau. Le « train de drague » est alors immergé et le filage commence; la descente dure plusieurs dizaines de minutes jusqu’à son arrivée près du fond. Selon la phase en cours, le câble peut être transféré d’un treuil à un autre. Le bateau peut effectuer un grand nombre de manœuvres en suivant les indications de l’équipe en charge pour s’adapter aux conditions, et faire en sorte que le dépôt de la drague se fasse au bon endroit.

Toute l’opération est suivie de près par l’équipe depuis le PC-Science. Il faut en effet peser la drague vide, donner des indications de trajectoire en communiquant avec le bord et vérifier que la descente se déroule dans les bonnes conditions. Tous ces paramètres sont vérifiés en suivant un indicateur particulièrement important : la tension mesurée dans le câble. Un officier électronicien est présent dans la salle (Figure 6) pour assister aux opérations et contrôler la descente du câble à partir d’une certaine profondeur.

Figure 6. Les opérations depuis le PC-Science – Cloé et Carole suivent l’évolution de la tension du câble sur les écrans pour repérer les croches. © Raphaëlle

Une fois le train de drague étalé sur le fond, le navire repart, à une vitesse demandée par le PC-Science (environ 1 nœud en général). Il faut avoir un angle de traction le plus faible possible pour que l’opération soit efficace. Le câble se tend lorsque la drague rencontre de la résistance, cela s’observe par l’augmentation brutale de la tension du câble. L’équipe vérifie à l’aide d’une fiche préparée à l’avance la position de la drague par rapport au bateau. En général, chaque épisode d’augmentation de tension est suivi par une diminution brutale de celle-ci, on appelle ce moment une croche (Figure 6). Cela permet de vérifier que le dragage fonctionne probablement bien, signifiant que des échantillons sont alors prélevés. Les croches sont ainsi soigneusement répertoriées et reportées. Il faut cependant s’assurer qu’une tension trop forte n’est pas appliquée, c’est-à-dire pas au-delà de 10 tonnes, afin de ne pas risquer de perdre la drague.

Une fois le profil complété, la drague est virée (c’est-à-dire remontée). L’indication est donnée par l’équipe au PC-Science, qui vérifie l’emplacement de celle-ci au fur et à mesure à la main. La remontée commence, elle dure plusieurs dizaines de minutes. Tout le monde est encore très attentif pour contrôler la vitesse de remontée du train de drague. Une pesée est aussi effectuée, permettant d’estimer la quantité de roches prélevées. L’équipage sur le pont reprend les commandes du virage pour la fin de la remontée. Tout le monde se rend alors sur le pont ou sur l’héliport pour le meilleur moment de l’opération (Figure 7): les derniers mètres de câble, et enfin, la drague !

Figure 7. Les curieux venus admirer le spectacle depuis la « DZ » – en arrière-plan, on observe le portique qui supporte tout le train de drague. © Melvil

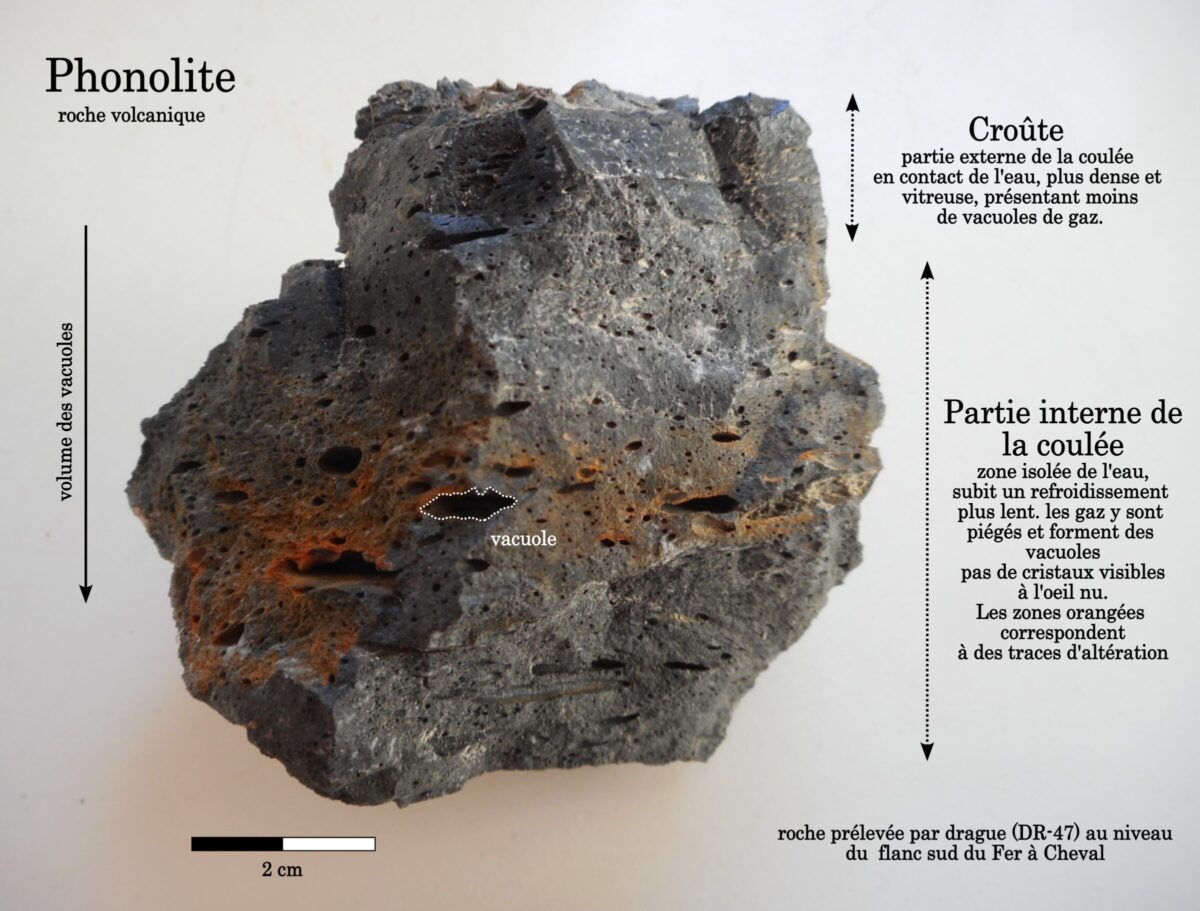

Il reste encore un moment de manipulations sur le pont avant de pouvoir s’approcher. La drague est ramenée sur le pont, puis son contenu est renversé : l’équipe de dragage peut enfin respirer et aller jeter un premier coup d’œil à ce qui a été prélevé. Lors du premier dragage effectué (DR-47) durant la campagne, 800 kg de roches ont été ramenées en surface.

Le travail ne fait que commencer pour l’équipe : il faut maintenant trier l’ensemble des échantillons, pour commencer à donner quelques indications sur le type de roches qui ont été prélevées. Toutes ne peuvent pas être gardées, il faut donc également les séparer (Figure 8). Le contenu de la drague est renversée sur la « DZ » (plateforme arrière supérieure) pour que cette opération commence. Le tri de la DR-47 a duré assez longtemps, et s’est fait en plusieurs étapes, en raison de la très grande quantité de roches.

Figure 8. Cloé, Lisa et Kalini en plein tri des roches, sur fond des côtes mahoraises. © Raphaëlle

Les échantillons sont classés selon différents critères définis par les premières observations faites, pour que tous les types puissent être représentés dans la portion conservée (Figure 9). Ils doivent être envoyés à plusieurs instituts, universités et laboratoires, pour être ensuite étudiés de manière plus approfondie. Tous les échantillons non conservés sont replacés dans une caisse « poubelle » (Figure 10), dont le contenu sera reversé à la mer en fin de campagne (Figure 11), à un point bien précis.

Figure 9. Quelques échantillons intéressants déposés sur la DZ. © Raphaëlle

Les échantillons choisis sont soigneusement décrits par l’équipe de drague (Figure 12), qui les emballe dans de la cellophane si besoin, et les met dans des sacs plastiques numérotés. Tout est ensuite rangé dans des boîtes qui seront envoyées par bateau vers l’Hexagone (Figure 13).

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !