Glider, ça plane pour moi

Introduction

Dans le cadre des campagnes MAYOBS et du REVOSIMA, un glider SeaExplorer d’ALSEAMAR est déployé en continu au niveau du site du Fer à Cheval pour permettre la transmission de données en temps réel car ces surprenants instruments permettent d’étudier les différents paramètres de la colonne d’eau de manière autonome et avec une grande flexibilité.

Pour la mission MAYOBS33, deux gliders sont utilisés (le glider nominal et celui en « spare » = rechange) pour réaliser une inter-comparaison des capteurs de méthane, CO2, CTD et oxygène dissous.

La technologie

Tout d’abord on appelle cet instrument glider (planeur en français) car il ne possède aucune propulsion !

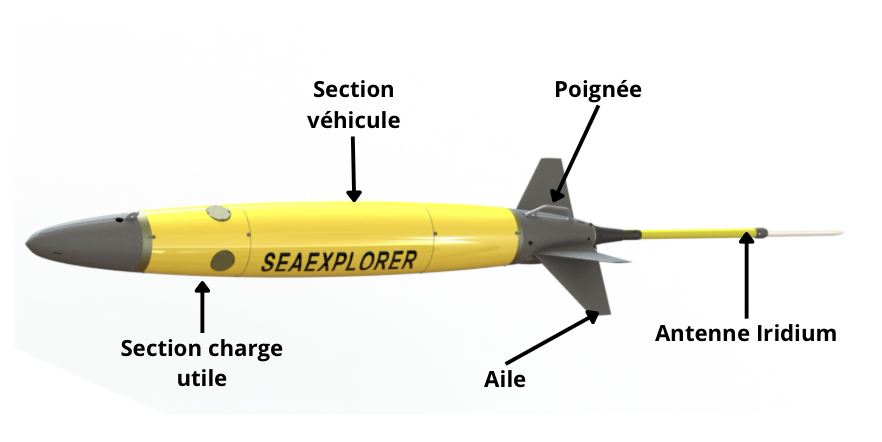

A Mayotte, c’est un SeaExplorer de la société française ALSEAMAR (voir Séminaire 10) qui est utilisé. Ce drône sous-marin mesure 3 m, pèse environ 60 kg dans l’air (l’idée étant que son poids soit neutre dans l’eau), possède un ballastage de 0.5 L et peut plonger jusqu’à 1250 m. Il est composé d’une coque étanche et résistante à la pression, d’une antenne iridium pour recevoir les ordres de pilotage et envoyer sa position et données à chaque surfaçage et d’ailes (Figure 1).

Figure 1. Schéma du glider ©ALSEAMAR

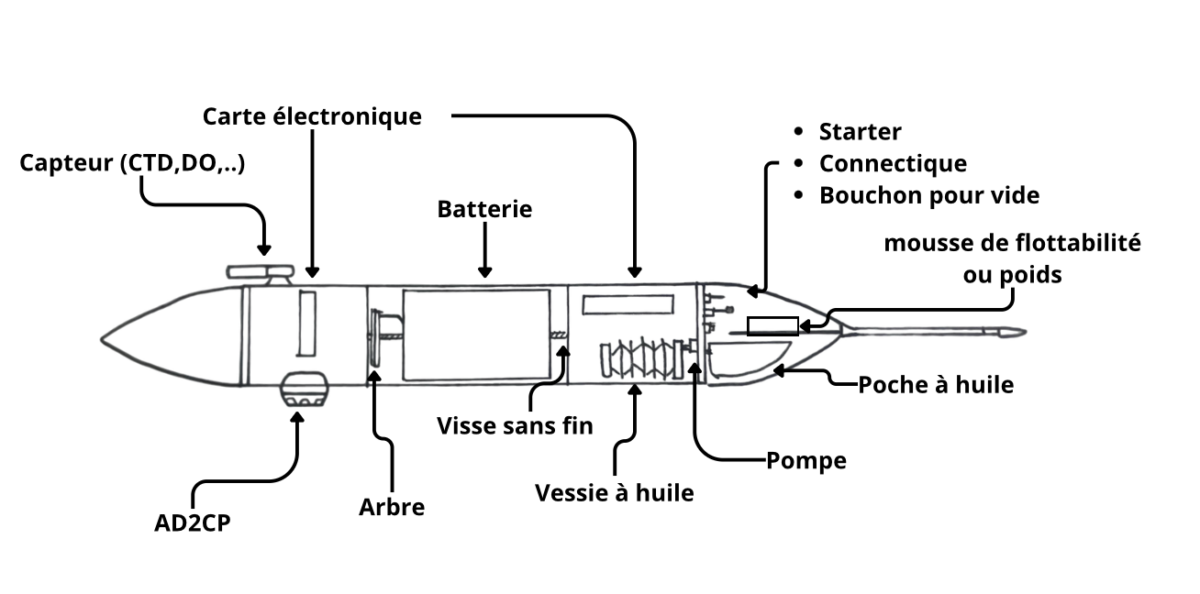

Mais ce ne sont pas ces dernières qui sont en charge de la direction car elles sont fixes ! Tous se passe bien caché à l’intérieur du glider. Le secret derrière leur élégant déplacement se trouve dans la partie dite « section véhicule» (Figure1). On y trouve un système d’huile avec une vessie, une pompe, et une poche. En amenant de l’huile dans la poche extérieure, cela fait augmenter son volume et inversement lorsque l’huile est envoyée à l’intérieur du glider. En faisant varier son volume, le glider peut ainsi plonger ou remonter.

Dans la coque centrale, on retrouve une batterie qui est montée sur une vis sans fin pilotée par la carte électronique lui permettant de changer de position. (Figure 2). C’est en reculant ou en avançant la batterie que le glider change son angle d’assiette. Des engrenages permettent également le déplacement de la batterie sur la droite ou gauche, permettant ainsi au glider de changer de direction. Le ballastage (équilibrage) se doit d’être extrêmement précis pour permettre au glider de se mouvoir sans souci et de réaliser des profils à vitesse constante.

Figure 2. Schéma intérieur du glider. ©Melvil

Dans l’idéal, un ballastage précis à 30 g près est visé. Pour se faire, des mousses de flottabilité ou des poids sont rajoutés en différents points du glider. Ce mode de déplacement sans propulsion rend le glider très économe en énergie. En fonctionnement nominal il peut alors rester jusqu’à 3 mois en mer tout en parcourant jusqu’à environ 24 km par jour. Il demande juste une plus grande vigilance vis-à-vis des courants marins qui peuvent impacter grandement ses déplacements. A l’arrière se trouve l’antenne du glider qui est émergée lorsque le glider fait surface, à ce moment il envoie via iridium ses données et sa position ; il reçoit également ses ordres de pilotage. Dans l’antenne se trouve également une carte GPS, une antenne radio et un flasher. Dans l’éventualité où le glider se retrouve bloqué au fond, il a la possibilité de décrocher un lest de 500g monté à l’arrière afin de remonter plus vite à la surface.

À l’avant, on retrouve la section de charge utile. C’est dans cette section que l’on retrouve une carte électronique et tous les instruments de mesures. Pour Mayotte, le glider est équipé d’un capteur CTD, d’un de méthane, d’un d’oxygène dissous, d’un de dioxyde de carbone et d’une ADCP. L’ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler, voir page imagerie acoustique), qui permet, dans le cadre de Mayotte, l’étude des panaches en utilisant le même principe que le sondeur multifaisceau mais également de détecter si le glider s’approche dangereusement du fond ou encore de mesurer les courants.

Méthode de mesure

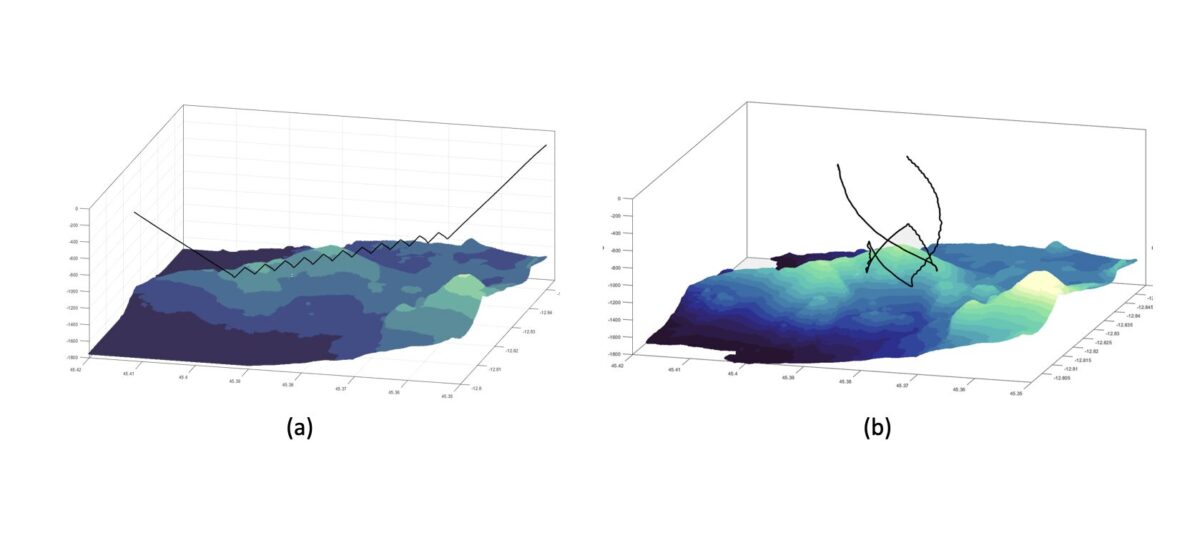

Pour réaliser des mesures, le glider va plonger à une certaine profondeur et ensuite alterner entre plonger et remonter autour d’une profondeur. L’enchaînement d’une plongée et d’une remontée s’appelle un yo (Figure 3a).

À Mayotte, une nouvelle stratégie de mesures a été développé pour l’étude des panaches : la spirale. Elle vise à descendre tout en tournant et d’ensuite remonter en faisant de même (Figure 3b). Ainsi le glider peut passer au travers de plusieurs des panaches du Fer à Cheval.

Figure 3. Schéma des modes de plongées des gliders avec la stratégie « multi-yos » choisie pour les échantillonnages à 1000 m (a) et la stratégie (en spirale) choisi pour l’échantillonnage à 1250 m (b). ©REVOSIMA

Ces différentes stratégies sont choisies par les pilotes et équipes scientifiques. Ils communiquent leur ordre à l’aide du logiciel de pilotage d’ALSEAMAR qui leur permet de réaliser des plans de missions détaillés avec de simples commandes. Le glider reçoit ces différents ordres, lorsqu’il fait surface, de son côté il vient communiquer les données qu’il a récolté. Si aucun ordre nouveau lui est donné au bout de 10 mn: il va repartir réaliser le même profil en corrigeant les éventuels écarts qu’il aurait connu. En effet, lorsque le glider est sous l’eau, il est ’aveugle’. Il réalise le profil en ignorant s’il suit bien la trajectoire voulue ou s’il est dévié par le courant. C’est lorsqu’il fait surface et qu’il compare son point GPS réel avec celui attendu, qu’il peut savoir, en prenant en compte les mesures de courant, le trajet qu’il a réalisé. Lorsque ses batteries sont déchargées (soit après 22 jours à Mayotte en raison de la forte consommation énergétique des capteurs de dioxyde de carbone et de méthane), ou bien s’il se met en mode alerte suite à un choc ou un dysfonctionnement, il est récupéré et emmené à terre. En plus des différentes maintenances et réparations éventuelles, cela permet de récupérer les données de haute résolution.

Une fois ces données récupérées (Figure 4), elles sont traitées avant d’être utilisées pour étudier les différents phénomènes. C’est une part non négligeable car les données brutes issues des instruments présentent toujours des défauts liés aux contraintes de mesures. Par exemple le capteur de méthane entraine un lag (retard) d’une dizaine de minutes, voir plus, entre le moment où le capteur réalise la mesure et le moment où les gaz ont réellement étés captés. Il faut également retirer les valeurs aberrantes, ou autrement appelées « spikes » (pics), qui sont des valeurs qui n’ont pas de réalité physique mais sont dûes à un bug de l’instrument.

Figure 4. Récupération d’un glider sur le pont. ©Melvil

Les gliders dans la campagne MAYOBS33

Durant la campagne, les gliders ont étés récupérés avec pour objectif de vérifier leur état et de réaliser une intercomparaison. Elle consiste à comparer la mesure réalisée par l’instrument souhaité avec une valeur que l’on considère comme vraie ou tout du moins sur laquelle on a une plus grande certitude et un meilleur contrôle. Pour les gliders, la comparaison a été faite à l’aide de la CTD-rosette (Figure 5) et plus particulièrement des bouteilles Niskin car l’intérêt se portait sur les gaz dissous. Pour ce faire, les deux gliders ont été fixés à la CTD-rosette équipés de 3 capteurs de dioxyde de carbone sur un glider et de 4 capteurs de méthane sur le second. Deux capteurs de chaque ont été montés à leur redéploiement et les autres conservés pour servir de rechanges en cas d’avarie, ou même d’attaque de requins (oui c’est vraiment arrivé!).

Figure 5. Margaux et Félix assistant au déploiement de la CTD-Rosette avec les gliders. ©Melvil

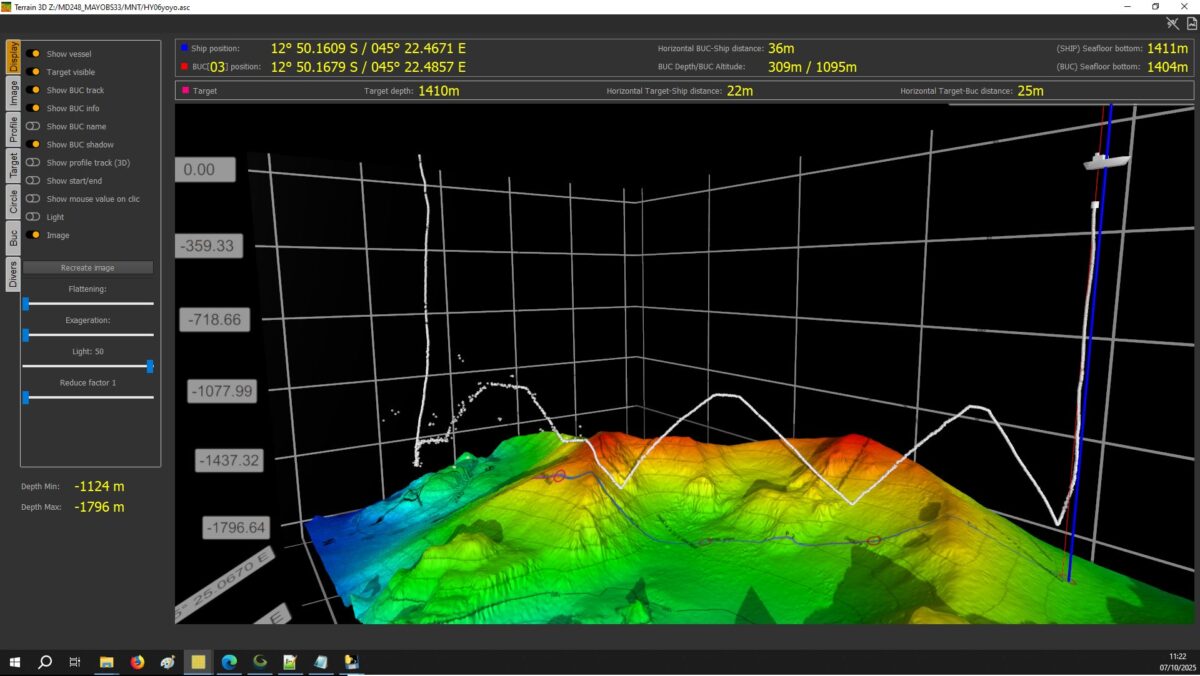

Deux stations CTD-Rosette ont ainsi été réalisées ainsi qu’une opération durant laquelle des yos ont été réalisés (Figure 6) en combinant la vitesse du bateau et celle de la descente du câble pour imiter le déplacement et la vitesse, qui est d’environ 1 km/h, du glider.

Figure 6. Vue 3D des yos réalisés avec les gliders montés sur la CTD-Rosette ©MAYOBS-33

Une fois cette intercomparaison faite et remise en configuration standard, les gliders ont été remis à l’eau et planent maintenant vers de nouvelles aventures ! Merci à Félix et Margaux pour leurs explications et leur temps dédié à nous présenter et nous expliquer ce superbe instrument!

PS : Joyeux Anniversaire Margaux!

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !