Gravimètre-magnétomètre, un grand potentiel

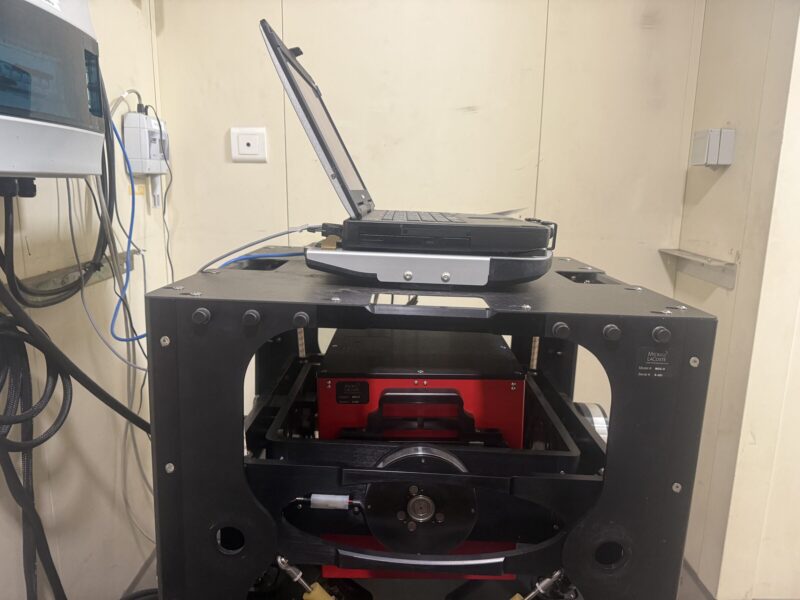

Photo ci-dessus: Gravimètre installé à bord du Marion Dufresne. © Tristan

Les mesures de champs scalaires ou champs de potentiel sont classiques en géosciences. Ici, deux mesures en continu menées tout au long de la campagne MAYOBS33, discrètes (instruments rarement visibles) mais très importantes, surtout en terrain volcanique comme c’est le cas au large de Mayotte, sont présentées par les étudiants: le champ de pesanteur (instrument: le gravimètre) et le champ magnétique (instrument: le magnétomètre).

Le gravimètre

Le gravimètre est un instrument de mesure de haute précision conçu pour déterminer l’intensité du champ de gravité terrestre en un point donné. En contexte océanographique, il permet d’étudier les variations spatiales du champ gravitationnel marin, lesquelles sont directement liées à la structure interne de la Terre, à la topographie du plancher océanique et à la répartition des masses dans la colonne d’eau.

Sur un navire océanographique, le gravimètre (photo en haut de page) est généralement un gravimètre marin de type « à ressort stabilisé » ou « supraconducteur ». L’appareil mesure l’accélération de la pesanteur locale, notée g, dont la valeur moyenne à la surface du globe est d’environ 9,81 m/s². Les variations mesurées sont de l’ordre de quelques milligals (1 mGal = 10⁻⁵ m/s²) et traduisent des anomalies de masse situées dans la croûte ou le manteau supérieur. Pour garantir la fiabilité des mesures, le gravimètre est isolé des vibrations du navire et monté sur un système gyrostabilisé qui permet de maintenir des orientations verticale et horizontale fixes malgré la houle et les mouvements du bateau.

Le cœur du gravimètre marin est constitué d’un système masse-ressort où une masse suspendue est soumise à la gravité. La position d’équilibre de cette masse varie selon les fluctuations de l’accélération gravitationnelle locale. Ces variations sont détectées par un capteur optique ou électromagnétique extrêmement sensible, et traduites en un signal électrique proportionnel à g. Les instruments modernes utilisent des systèmes d’asservissement qui maintiennent la masse dans une position fixe, ce qui permet de mesurer les forces nécessaires à cet équilibre et d’obtenir une mesure plus stable et moins bruitée.

Les données brutes enregistrées par le gravimètre nécessitent un traitement postérieur complexe afin d’éliminer les effets parasites. Les principales corrections appliquées concernent la dérive instrumentale, la marée terrestre, les variations de latitude, la houle et l’accélération du navire. Le résultat final est une série temporelle de valeurs de g corrigées, à partir desquelles on calcule les anomalies gravimétriques marines. Ces anomalies sont essentielles pour la géophysique marine, car elles permettent de déduire la nature et la densité des structures sous le plancher océanique, de modéliser la croûte terrestre et de repérer des reliefs sous-marins masqués par la colonne d’eau.

En complément des gravimètres embarqués, il existe également des gravimètres de fond de mer, déployés temporairement sur le plancher océanique. Ces instruments, logés dans des châssis pressurisés, fonctionnent de manière autonome et enregistrent les variations gravitationnelles locales sur de longues durées. Ils offrent une résolution temporelle supérieure et permettent d’observer les fluctuations liées à des processus dynamiques comme la circulation océanique profonde, la sédimentation ou l’activité tectonique sous-marine.

Ainsi, le gravimètre constitue un outil fondamental de la géophysique océanographique. Il relie la mesure fine du champ de gravité à la compréhension des structures internes de la Terre et des processus dynamiques qui façonnent le plancher océanique.

Pour en savoir plus: consultez la page sur la gravimétrie de l’ObservaTerre

Le magnétomètre

Le magnétomètre est un instrument de mesure destiné à enregistrer les variations locales du champ magnétique terrestre. Ces fluctuations sont principalement dues à la présence d’objets ferromagnétiques ou de sources magnétiques naturelles situés à proximité. Les roches, en particulier les formations riches en minéraux ferromagnésiens, conservent une empreinte du champ magnétique terrestre au moment de leur solidification, notamment lors des processus d’éruption volcanique ou de création de croûte océanique au niveau des dorsales médio-océaniques. Ainsi, l’analyse de cette aimantation permet de reconstituer l’histoire du champ magnétique terrestre, d’identifier des corps magnétiques de diverses tailles et de dater indirectement la formation des roches (cas de bandes d’anomalies magnétiques réparties de part et d’autre des dorsales et dont les limites constituent des isochrones).

Dans le cadre de cette campagne, le magnétomètre (Figure ci-contre) est remorqué à une distance d’environ 350 m à l’arrière du navire, soit approximativement trois fois la longueur du bateau. Cet éloignement vise à minimiser l’influence du champ magnétique propre du navire sur les mesures, garantissant ainsi la fiabilité et la précision des données acquises. Les nombreuses roches volcaniques de la zone des Grandes Comores constituent ainsi un terrain très propice à la mesure d’anomalies magnétiques : les données recueillies pendant la campagne MAYOBS33 vont venir compléter le jeu de données existant et contribuer à l’améliorer en résolution spatiale et en précision.

Figure. Magnétomètre sur le pont. © Ifremer

Enfin, la magnétométrie présente une large gamme d’applications. En géosciences marines, elle permet la détection d’anomalies magnétiques associées à des structures géologiques, à des vestiges archéologiques submergés ou à des épaves. Dans le domaine industriel, il est utilisé pour localiser des navires coulés ou encore pour évaluer les risques liés aux infrastructures souterraines telles que les tunnels. Par ailleurs, ses principes de fonctionnement trouvent également des applications dans des domaines variés tels que la médecine (suivi des rythmes cardiaques), la météorologie, l’archéologie terrestre et la prospection minière.

Pour en savoir plus: consultez la page sur les magnétomètres de la Flotte Océanographique Française

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !