Séminaire 10 – 06/10/25: Les gliders d’ALSEAMAR

Présentation par Margaux DUFOSSE et Félix MARGIRIER

Aujourd’hui, le séminaire a été animé par la « Team Gliders » composés de Margaux DUFOSSE, la technicienne et pilote, et Félix MARGIRIER, l’océanographe physicien et pilote, chargé d’analyser les données. Ils nous ont présenté un instrument particulièrement innovant en océanographie : le glider. Ils font tous deux parties de l’entreprise ALSEAMAR, une entreprise française qui est une des 5 au monde à proposer ce type d’instrument.

Ils nous présentent leurs ‘bébés’ et leur rôle à Mayotte. Nous ne rentrerons pas dans les détails les plus techniques, que vous pouvez retrouver, pour les plus curieux d’entre vous, dans la fiche dédiée aux gliders.

Le glider est un instrument océanographique de pointe. Comme son nom l’indique, il se déplace dans l’eau à la manière d’un planeur. Pour leur permettre de se mouvoir, un système très ingénieux est utilisé. La direction est assurée par le déplacement interne de la batterie montée sur une vis sans fin placée sur un rail mobile qui se déplace sur deux axes et permet de tourner à gauche et à droite, ainsi que l’assiette (inclinaison). Pour plonger et remonter, l’instrument modifie son volume interne, ce qui change son caractère flottant et coulant. Cette variation est assurée par un système hydraulique situé dans la partie arrière de l’appareil. Le glider est équipé d’un système à deux vessies, une à l’intérieur et une à l’extérieur qui sont reliées entre elles. Le tout est rempli d’huile, modifiant ainsi son volume et donc sa flottabilité.

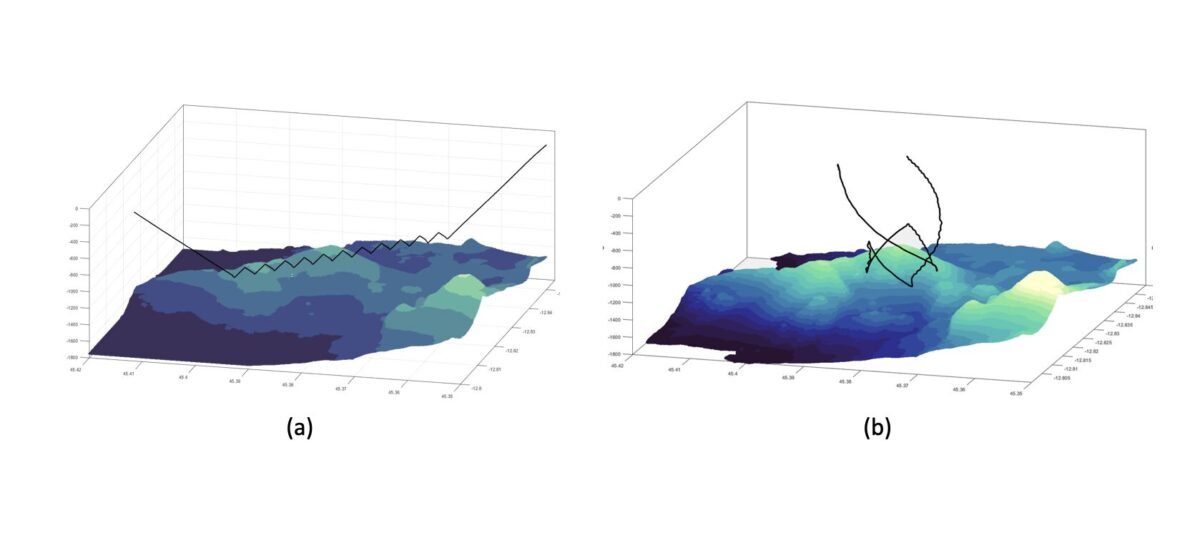

Pour réaliser des profils, le glider effectue des yos, action de plonger et de remonter, entre deux profondeurs données, imposés par Félix et Margaux selon l’objectif souhaité. Ces profils sont réalisés soit en ligne droite (Figure 1a), soit dans une configuration spécialement développée à Mayotte : en spirale (Figure 1b).

Figure 1. Schéma des modes de plongée des gliders avec la stratégie (multi-yos) choisie pour les échantillonnages à 1000 m (a) et la stratégie (en spirale) choisie pour l’échantillonnage à 1250 m (b).

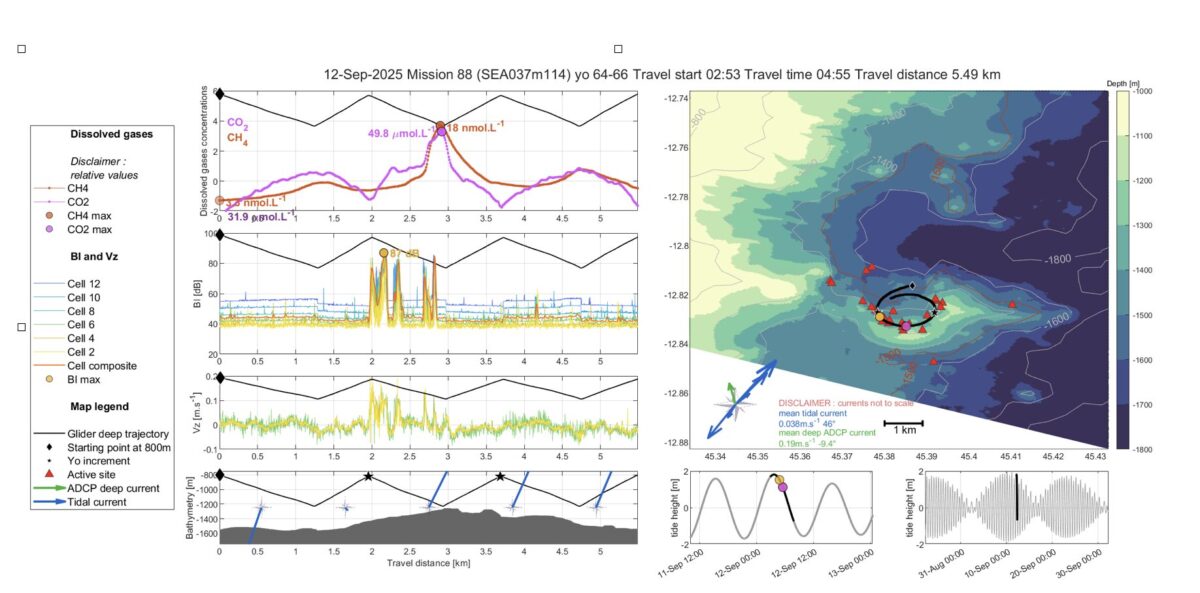

Dans le cadre de la surveillance à Mayotte, ALSEAMAR a spécialement développé et optimisé leurs gliders pour atteindre des profondeurs allant jusqu’à 1250m, soit 250 m de plus que les précédents, afin de parcourir tous les sites actifs sur le Fer à Cheval (Figure 2).

Pour une surveillance optimale, ALSEAMAR et le réseau REVOSIMA déploient depuis 2021 un glider en continu. Les données récoltées sont inclues dans les rapports mensuels du REVOSIMA.

Figure 2. Exemple de spirale de 800-1250 m dans la zone du fer à cheval. Voir aussi Figure 1. Copyright REVOSIMA

Pour communiquer les ordres aux gliders (Figure 3), il faut attendre qu’ils remontent en surface, en moyenne toutes les 8 heures à Mayotte. A l’aide d’une antenne située à l’arrière, ils envoient les données récoltées et leur position au satellite qui les transmet aux opérateurs et inversement pour les ordres. Un profil typique correspond à une distance parcourue de 4 km en 4 h à 1000 m de profondeur.

Figure 3. Margaux nous montrant le fonctionnement du logiciel développé par ALSEAMAR pour le guidage et le pilotage du glider. Crédit Melvil

En ce qui concerne les instruments de mesure, un glider peut être équipé d’une multitude de capteurs différents allant du classique capteur CTD (Conductivity Temperature-Depth; Figure 4) à d’autres plus spécifiques comme des capteurs de dioxyde de carbone, méthane, oxygène, bioluminescence…

Dans le cadre de leur déploiement à Mayotte, les gliders sont équipés d’une sonde CTD, d’un capteur d’oxygène dissous, d’un capteur de dioxyde de carbone et d’un capteur de méthane. Ces deux derniers servent particulièrement dans le cadre de la détection des panaches qui sont composés de dioxyde de carbone et ont également une signature en méthane.

Figure 4. Taran observant le capteur CTD du glider. Crédit Melvil

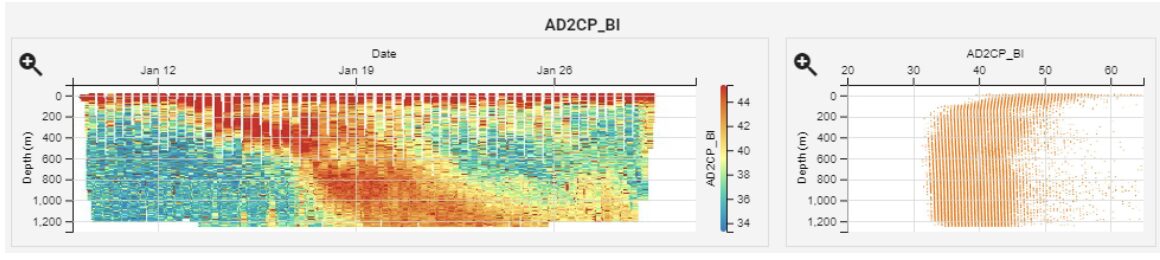

Les gliders sont également munis d’un ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler, voir page sur le CIAM) qui permet (1) de repérer s’il se rapproche dangereusement du fond (même si un choc ne se révélerait pas dramatique car le glider descend à une vitesse d’environ 1 km/h), mais également (2) de détecter des panaches en se basant sur le même principe que le Sondeur Multi-Faisceau (SMF, voir page sur l’imagerie acoustique).

Équipés ainsi, les gliders peuvent opérer pendant une durée de 22 jours, qui est une durée restreinte par rapport à leur durée maximale (3 – 4 mois). Cela s’explique par l’importante consommation énergétique des capteurs de dioxyde de carbone et de méthane. Au bout de ce délai, un opérateur vient les récupérer pour les recharger et vérifier leur état. Cela permet également de récolter l’ensemble des données, ceci avec une meilleure résolution temporelle que celles communiquées par satellite.

Les gliders dans le contexte de Mayotte ont également permis d’observer l’impact, dans la colonne d’eau, des cyclones Chido et Dikeledi. Dans le cas du cyclone Dikeledi, par exemple, on observe la sédimentation progressive des éléments charriés par les différents cours d’eau de Mayotte à la suite des fortes pluies (Figure 5).

Dans le cadre de la campagne MAYOBS33, deux gliders ont été récupérés : le glider nominal qui est en continu en mer et le glider de rechange pour réaliser 3 opérations d’intercomparaison des capteurs de méthane, dioxyde de carbone et oxygène.

L’intercomparaison consiste à comparer la mesure réalisée par l’instrument qui nous intéresse avec une valeur étalon que l’on considère comme vraie ou tout du moins sur laquelle on a une meilleure certitude. Pour les gliders, on les a donc comparés aux mesures faites à l’aide de la CTD-Rosette et plus particulièrement les bouteilles Niskin. Pour ce faire, les deux gliders ont été fixés à la CTD-Rosette (Figure 6). Une fois étalonnés et reconfigurés en mode standard, ils seront remis à l’eau et planeront vers de nouvelles aventures !

Figure 6. Photo de mise à l’eau glider sur le pont du Marion Dufresne. Crédit Melvil

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !