Séminaire 12 – 08/10/25: Le lac Dziani Dzaha, de l’analogue d’environnements précambriens à la surveillance volcanique

Présentation par Jonas Frère

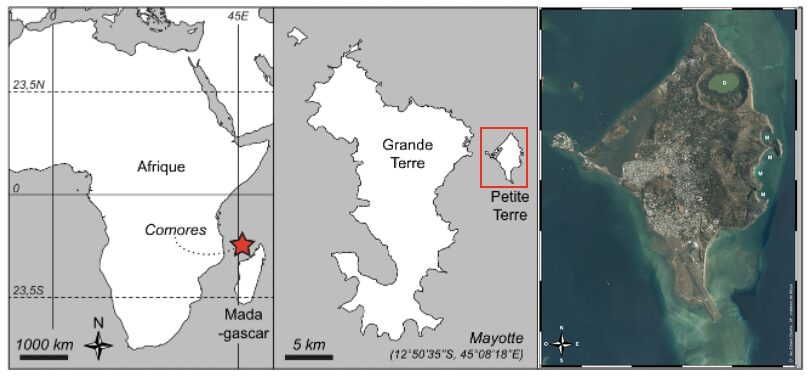

Le lac Dziani Dzaha, dont le nom signifie lac de volcan en langue Shimaore, est un lac volcanique formé à la suite d’une éruption phréatomagmatique au nord de Petite Terre à Mayotte (Figure 1), dont l’âge est estimé à environ 7000 ans. Long de 600 m pour 400 m de large, il n’est profond en moyenne que de 3 à 4 mètres, avec un maximum à 18 mètres vers le centre du lac.

C’est ce lac très particulier qui est le sujet d’étude de notre intervenant du jour, Jonas, pour sa thèse. En effet, comme vous allez le voir, ce lac aux propriétés physico-chimiques surprenantes, a été le siège de perturbations importantes suite à la crise sismo-volcanique qui toucha Mayotte de 2018 à 2020.

Figure 1. Carte du lac Dziani Dzaha, sur Petite Terre. Extrait de Jovovic (2020).

Les méthodes d’analyse

Des premières sources coloniales décrivent une eau très salée, un lac endoréique (non connecté à la mer) couvert de mousses vertes onctueuses (Figure 2), dont l’eau est utilisée pour guérir les maladies de peau, et dégageant des gaz mortels, tel l’hydrogène sulfuré. Sont décrites aussi des couvertures de millions de larves couvrant les berges du lac quand son niveau baisse, menant à des nuées de mouches.

Figure 2. Photo du lac Dziani Dzaha vu du ciel.

Ces propriétés exceptionnelles ont poussé des scientifiques à étudier le lac sous toutes les coutures à partir de 2010, ce qui a mis en évidence les caractéristiques physiques, géochimiques et biologiques exceptionnelles de ce lac, au point que les premiers résultats n’ont pas été crus tout de suite.

Ces propriétés exceptionnelles ont poussé des scientifiques à étudier le lac sous toutes les coutures à partir de 2010, ce qui a mis en évidence les caractéristiques physiques, géochimiques et biologiques exceptionnelles de ce lac, au point que les premiers résultats n’ont pas été crus tout de suite. Pour mener ces études, des expéditions de terrain sont régulièrement effectuées. Pour y accéder, les chercheu.r.eus.es partent du relais Dziani ou iels sont logé.e.s. Une randonnée de deux kilomètres les amène jusqu’au site de l’expédition. Malgré le court trajet, le fait de devoir porter tout le matériel scientifique, les bateaux etc… rend cette randonnée assez compliquée.

Une fois sur site, le bateau est gonflé et les analyses commencent. On retrouve par exemple des bouteilles Niskin (Figure 3) qui permettent de prendre des échantillons d’eau à différentes profondeurs. Petite particularité ici: ces bouteilles sont horizontales, contrairement aux bouteilles verticales qu’on utilise généralement dans l’océan. En effet, le lac étant peu profond et stratifié, une bouteille verticale risquerait de prélever de l’eau de plusieurs couches et de « mélanger les profils ».

Figure 3. Prélèvement d’eau à l’aide d’une bouteille Niskin sur le lac. Crédit Jonas

Des sondeurs sont aussi utilisés pour obtenir des profils continus de différentes propriétés du lac, telles que l’acidité (pH), la température, la salinité… Dans les périodes stratifiés de ce lac, on voit d’ailleurs bien un impact sur ces différentes propriétés. D’autres quantités mesurées sont notamment les flux diffusifs en dioxyde de carbone et en méthane, c’est à dire de la quantité de gaz s’échappant du lac par unité de surface. Pour ce faire, des dispositifs « fait-maison » s’avèrent très efficaces. Une casserole, ou pour des plus grosses zones une piscine en plastique, retournée sur le lac, piège les gaz s’échappant. Puis en suivant l’évolution de la quantité de gaz emprisonnée dans la piscine on obtient une mesure des flux.

Des sondeurs sont aussi utilisés pour obtenir des profils continus de différentes propriétés du lac, telles que l’acidité (pH), la température, la salinité… Dans les périodes stratifiées de ce lac, on observe d’ailleurs bien un impact sur ces différentes propriétés. D’autres quantités mesurées sont notamment les flux diffusifs en dioxyde de carbone et en méthane, c’est à dire la quantité de gaz s’échappant du lac par unité de surface par unité de temps.

Pour ce faire, des dispositifs « fait-maison » s’avèrent très efficaces. Une casserole, ou pour des plus grosses zones une piscine en plastique (Figure 4), retournée sur le lac piègent les gaz s’échappant, puis en suivant l’évolution de la quantité de gaz emprisonnée dans la piscine on obtient une mesure des flux.

Figure 4. Mesure du flux avec une piscine. Crédit Jonas

Suite à toutes ces analyses, on obtient un portrait assez complet du lac avant la crise sismo-volcanique de 2018, que Jonas nous a ensuite présenté un peu plus précisément.

Le lac jusqu’en 2017

Comme évoqué précédemment, le Dziani Dzaha possède une eau très salée, d’environ 55 psu, tandis que la salinité des océans n’est qu’à 35. De par cette importante salinité, l’apport d’eau douce lors de la saison humide entraîne une stratification monomictique (i.e dont les eaux sont mélangées une fois par an) du lac par différence de densité, avec en surface des eaux « légères » peu salées qui s’évaporent au long de l’année. ce qui crée une zone anoxique (sans oxygène) permanente. Les eaux du lac, à l’origine marine, sont en différenciation depuis la création du cratère, sous l’action de l’activité biologique, des apports de l’érosion et de l’évaporation.

Concernant la biodiversité, le lac est à l’origine un lieu de vie privilégié par une espèce de mouche, Ephydra sp., qui pond et se nourrit sous l’eau, entourée d’une bulle d’air. Cela donne lieu à des nuées importantes, ainsi qu’à la présence de millions de larves. De plus, l’espèce phytoplanctonique prédominante était jusqu’à la crise une cyanobactérie proche de la spiruline, de type Limnospira sp, qui donnait une couleur vert émeraude caractéristique au lac. Le lac est un lieu de production importante de biomasse, jusqu’à 80 mg/L, ce qui donne lieu à une très faible pénétration de la lumière – 95 % de la lumière est absorbée dans les cinq premiers centimètres avec un disque de Secchi.

Les résultats des expéditions montrent un lac aux propriétés exceptionnelles avec ds analogies rappelant des caractéristiques océaniques de l’époque Précambrienne, avec notamment des concentrations en chlorure 1,6 fois supérieures à celles de l’océan, un pH basique allant de 9 à 10 et une eau 100 fois plus alcaline que l’eau de mer. Le lac est également sursaturé en certains gaz dissous, avec les plus forts flux de méthane mesurés dans un écosystème naturel et des dégazages de CO2 d’origine magmatique.

Le lac depuis la crise sismo-volcanique de 2018

Nous avons déjà parlé de l’éruption du Fani Maoré de 2018 et de la crise sismo-volcanique associée, par exemple à l’occasion du séminaire de Fabien Paquet (Séminaire 5). La subsidence de l’île (le déplacement vers l’Est et surtout l’enfoncement observés) causée par la déflation d’une chambre magmatique en profondeur amène les chercheurs à s’interroger sur les conséquences possibles pour le lac : une entrée importante d’eau de mer est-elle possible ? Une déstabilisation des cycles biogéochimiques du soufre, du carbone, de l’azote l’est-elle également ?

A partir de novembre 2020, un nouveau panache de dioxyde de carbone, situé au centre du lac, est observé (Figure 5). En septembre 2021, un changement conséquent des propriétés physico-chimiques du lac – acidification des eaux ou disparition permanente de la stratification – démontre une évolution du système. De 2022 à 2025, 8 missions sur le terrain ont été effectuées, permettant de bien caractériser les changements du lac, notamment en mettant en valeur un changement de l’espèce d’algue dominante, désormais une espèce de pico-eucaryotes très présente dans des zones soumises à des changements rapides, changeant la teinte de vert du lac. On constate aussi une diminution conséquente de la biomasse, avec notamment la disparition des mouches qui couvraient auparavant régulièrement les berges.

Figure 5. Les bullages du Dziani Dzaha. Crédit Jonas

Les mêmes mesures qu’auparavant sont effectuées: elles indiquent une diminution du pH et une augmentation du DIC (carbone inorganique dissous), de la pression en CO2 et du flux diffusif de CO2. Tous ces indicateurs pointent une même cause : une augmentation de l’apport en CO2 par une intensification des dégazages, d’origine magmatique. Suite à ce nouvel apport, le flux diffusif augmente jusqu’à compenser la nouvelle arrivée de gaz, et atteindre un nouvel état d’équilibre. Ceci nous permet d’obtenir une estimation de la quantité de CO2 magmatique dissous dans le lac, correspondant à environ 39 ± 15 tonnes par jour.

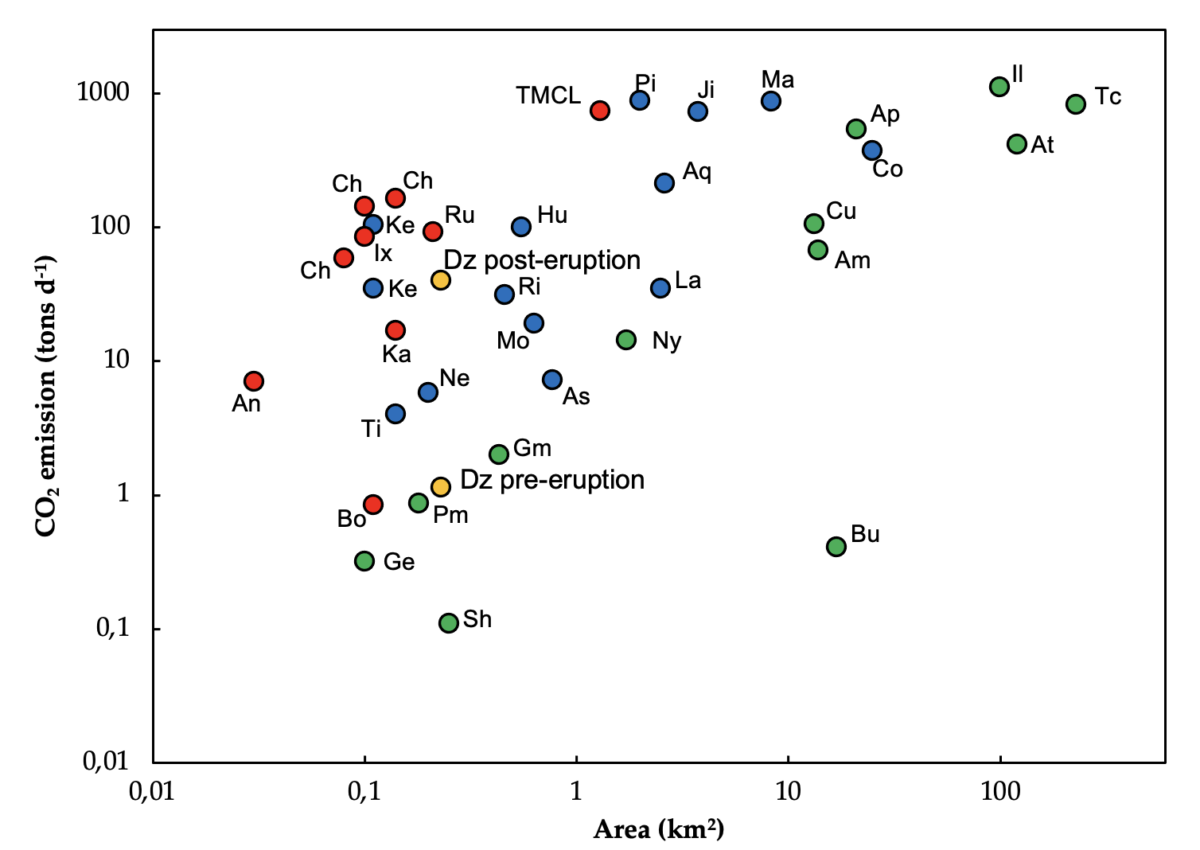

En comparant ce nouveau flux à ceux d’autres lacs similaires, on voit qu’il passe d’une ligne correspondant aux lacs volcaniques alcalins (en vert sur la Figure 6) au groupe des lacs neutres et/ou acides (en bleu et rouge).

Figure 6. Classification des lacs volcaniques en flux de CO2 rapporté à leur surface – Crédit Jonas .

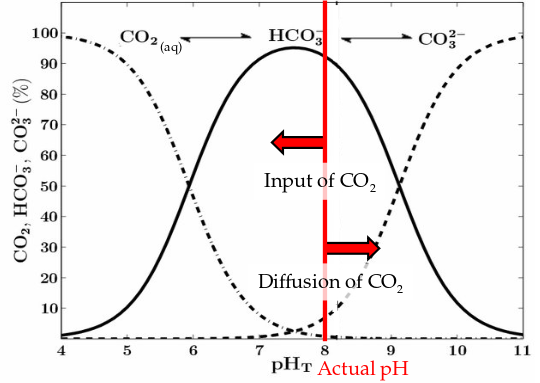

Un des indicateurs importants pour comprendre la nouvelle chimie du lac est le pH, qui quantifie l’acidité du lac, et est directement relié au système des carbonates de celui-ci, c’est à dire à la répartition de différentes espèces de carbone dans le lac. En absorbant plus ou moins de CO2, cet équilibre change et influence le pH (Figure 7).

Figure 7. Diagramme de prédominance des espèces de CO2. Crédit Jonas

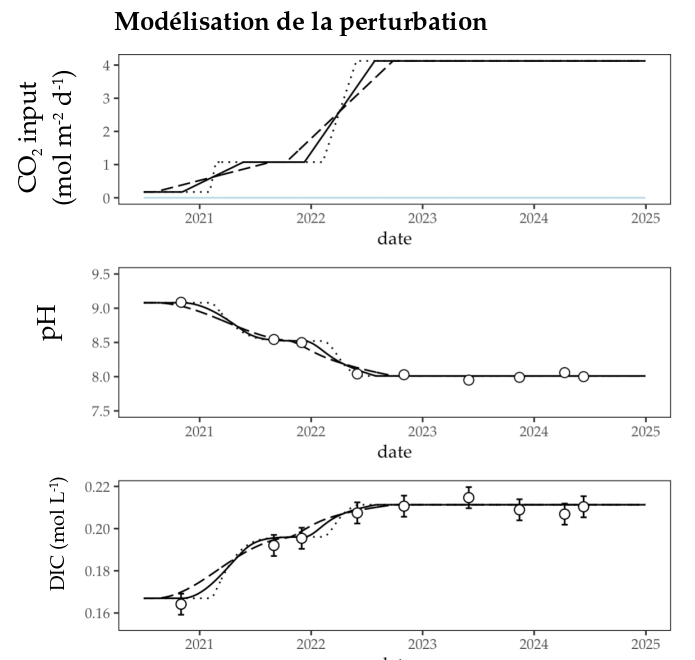

Ce qui arrive au lac est similaire au processus d’acidification de l’océan, provoqué par l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère. Un outil utile pour comprendre cette évolution est un modèle numérique en une boîte (Figure 8), qui considère les propriétés chimiques du lac comme homogènes, une approximation raisonnable depuis la fin de la stratification saisonnière du lac. Ainsi il est possible de simuler la réponse du lac au fil du temps à différents scénarios d’intrusion de CO2.

Figure 8. Résultats de la modélisation de la perturbation par le CO2 dans le lac en fonction du temps. De haut en bas: apport de CO2, pH et DIC. Crédit Jonas

Ce modèle semble indiquer une augmentation du CO2 en 2 phases, début 2021 et 2022, et les résultats coïncident assez bien avec les données obtenus sur le terrain. On peut ensuite utiliser cet outil pour évaluer la réactivité du lac à de nouveaux changements en apport de CO2, et à conclure que le lac est plus réactif qu’il ne l’était par le passé.

L’autre question qui est posée est celle de l’origine du CO2 arrivant dans le lac. En se basant sur le modèle en piston d’Eric Jacques (voir Séminaire 8), on peut imaginer un mouvement de fluides lié à la sismicité diffuse qu’on observe à l’ouest du piston, qui apporterait ensuite du gaz sous Petite Terre. On relève un décalage temporel entre les événements du Fer à Cheval et ceux du Dziani Dzaha, avec près d’un an entre la fin de l’éruption et les premiers changements dans le lac. L’étude de ce lac pourrait ainsi aider à comprendre la plomberie magmatique entre le piston et Petite Terre.

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !