Séminaire 13 – 10/10/25: Câbles sous-marins: historique, enjeux géopolitiques et projet MARMOR

Présentation par Tristan Facc’hin & Hélène Leau

Synthèse réalisée par Jade & Taran

Histoire des câbles sous-marins : enjeux géopolitiques

La présentation d’aujourd’hui débute avec Tristan Facc’hin, un des étudiants en master MEEF première année d’histoire aux formations multiples, qui nous présente l’histoire grande et complexe des câbles sous-marin, partagée entre échecs et réussites et nous rappelle que les câbles sous-marins constituent un enjeu géopolitique crucial.

Il nous décrit tout d’abord l’arrivée du premier télégraphe optique en 1791, inventé par Claude Chappe, et permettant de rapidement transmettre des informations d’un bout à l’autre de la France. L’arrivée du télégraphe électrique de Samuel Morse en 1832 place cet empire sur le devant de la scène et remplace l’ancien système visuel. En 1850, le premier câble en mer est posé entre Londres et Paris. Aucune étude de terrain n’avait été effectuée en amont. Deux bateaux partirent alors des deux extrémités de la Manche, ce qui fut un échec total, les bateaux ne se rejoignant pas. Puis en 1851, un nouvel essai avec une autre méthode succède au précédent.

Ces avancées sont permises par diverses innovations technologiques, notamment dans les technologies de communication que nous avons mentionnées, ou par exemple avec le début de l’utilisation du latex dans les gaines des câbles, un matériau naturellement isolant, imperméable, non cassant… On obtient alors des câbles plus résilients et aptes à être installés sous l’eau.

Entre 1857 et 1858, une première tentative d’installation de câble transatlantique est réalisée entre Londres et New-York, se soldant par un échec. Malgré cela, la planète entière se lance dans une « odyssée du câble » afin de connecter le monde. Cependant, cette odyssée déclenche une guerre hybride dès le XIXe siècle.

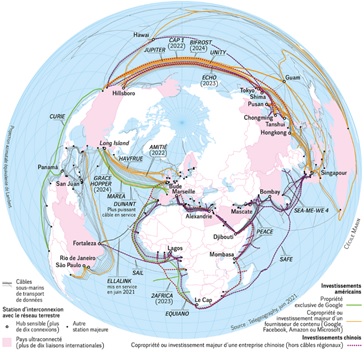

La France, initialement en retard sur ses compétiteurs, tels que l’Angleterre notamment, finit par rattraper son retard et devient un des plus importants pays installateurs de câbles sous-marins, avec un tiers de la flotte mondiale dédiée à ce but. Actuellement, même avec l’émergence de conglomérats internationaux des communications, tels que ceux des GAFAMs, une grande partie des câbles sont installés par la flotte câblière française, y compris pour ces mêmes entités, ce qui en fait un vrai enjeu de souveraineté française. Cette « toile » (Figure 1) représente aussi une certaine charge d’entretien, avec des câbles régulièrement abimés, que ce soit par la vie sous-marine, des effets géologiques, ou une usure normale. La ligne LION2 desservant Mayotte est par exemple régulièrement victime de la géologie active du site.

Figure 1 : La toile mondiale de câbles sous-marins – © Le Monde Diplomatique (2021)

Ainsi, ces câbles et leur installation représentent un enjeu majeur, et des projets émergent pour profiter de ces câbles pour « faire de la science », comme le projet MARMOR qui nous a ensuite été présenté.

Projet MARMOR

Dans un second temps de ce séminaire, ce fut au tour de Hélène Leau de nous parler de son chemin de vie professionnel et de ces câbles sous-marins, et en particulier de l’histoire toute récente d’un grand projet nommé « MARMOR ». Hélène est une agente du CNRS détachée au TAAF. Elle possède une riche formation et de nombreuses expériences professionnelles, tout d’abord avec la compagnie Gardline surveys, portant sur l’études de site avant implantation d’ouvrage en mer. Elle a ensuite poursuivi dans le domaine marin avec la Compagnie Générale de Géophysique, où elle siégeait au poste de chef d’équipe du traitement des données 3D acquises à bord. Dans ces deux expériences professionnelles, les clients étaient des grands groupes de prospection pétrolière comme par exemple le groupe TOTAL. Ensuite, dans l’objectif de concilier sa formation scientifique avec son expertise technique en sciences appliquées, elle a intégré via un concours externe le CNRS et a été mise à disposition de l’IPEV (Institut polaire français Paul-Émile Victor) afin de diriger le département MNIE en charge des activités scientifiques à bord du Marion Dufresne.

Le grand projet « MARMOR », qui signifie « Marine Advanced Geophysical Research equipment and Mayotte multidisciplinary Observatory for research and Response ». Le projet en question a bénéficié d’une aide de l’Etat géré par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d’Investissements d’avenir (PIA). Les objectifs de ce grand projet sont de participer à structurer la communauté scientifique française, en fournissant à EPOS-France (European Plate Observing System) les équipements nécessaires afin de mener des recherches d’excellence utilisant les outils de la sismologie et de la géodésie sous-marines. Dans ces objectifs, il avait été missionné de mettre en place à Mayotte une infrastructure de surveillance sismologique en temps réelle et 24h/24h et 7j/7. Dans le cadre de ce plan, il y avait 22 institutions partenaires et 3 infra structures de recherche.

L’observatoire en question permettrait la mesure de paramètres en continu, a une position fixée et sur une longue période de temps, distribuée en 3 points de mesure. Deux possibilités pour le fonctionnement de cette observatoire sous-marin : La station pourrait être autonome, c’est-à-dire alimentée par des piles mais l’inconvénient serait de ne pas avoir de retour directe des informations attendues. Le second mode est de la connecter à un câble électrique pour alimenter l’observatoire en énergie, avec l’avantage de recevoir les mesures en temps réel et non pas en différé.

Mais pourquoi un tel observatoire ? Tout simplement pour étudier sur la durée la crise sismo-volcanique qui a débuté en 2018 à Mayotte, et aussi pour analyser et comprendre l’évolution des écosystèmes marins à proximité en réponse à une éruption volcanique proche de Mayotte. Cet observatoire scientifique pourrait effectuer des mesures et prolonger le réseau installé à terre en domaine marin, dans l’objectif de répondre aux besoins de surveillance, de gestion de crise et d’alerte éventuelle des autorités locales. Cette observatoire facilitera l’obtention des mesures réalisées sur les paramètres souhaités en temps réel, avec une réception des données qui se ferait à Mayotte, à l’Observatoire Volcanologique et Sismologique du Piton de la Fournaise (OVPF-IPGP), permettant ainsi de limiter les interventions en mer.

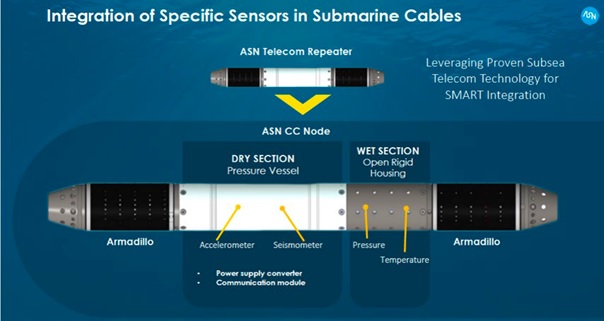

Ce projet a été le fruit de nombreuses années de conception, qui a permis de réaliser des stations spécifiques à placer sur les câbles sous-marins. Mais ce projet fut abandonné après 4 ans de recherche au profit d’un nouveau type de câble (Figure 2), fourni par les Etats-Unis, dit SMART Cable (Science Monitoring And Reliable Telecommunication). A l’intérieur, un capteur est inséré dans un « nœud » de dimensions similaires au répéteurs de câbles de télécommunication sous-marin. Ce SMART Cable se décompose en deux partie distinctes, la première dite partie sèche contenant un sismomètre et un accéléromètre et la seconde humide qui regroupe un capteur de pression absolue dit A0A et un thermomètre.

Figure 2. Exemple du « Climate Change node » – © société ASN

Après avoir réfléchi à la conception de ces observatoires sous-marins fixés et au câble utilisé, le projet s’est centré sur l’atterrage. Pour cela plusieurs options ont été étudiées. La première étant l’atterrage droit, la seconde l’atterrage par tranchée ou encore par l’aéroport. Des analyses environnementales ont été également effectuées afin de s’assurer de la viabilité du projet dans son ensemble et de limiter ou compenser les atteintes à l’environnement comme pour tous projet de construction. Ce projet ne fait pas exception puisqu’il vise à mettre en place des immenses câbles sous-marin dans le but de créer ces observatoires de surveillance.

De multiples prospections marines et tests ont été effectués pour savoir comment et où placer les câbles en question. Ainsi, une campagne océanographique a été menée afin d’obtenir des indications précises et visuelles des paramètres géotechniques sur les emplacements théoriques des nœuds 1, 2 et 3 dans l’objectif d’identifier d’éventuelles zones d’exclusion de pose des structures et instruments.

Pour ce faire, les instruments essentiels pour réaliser ces objectifs sont un sondeur bathymétrique pour obtenir une bathymétrie fine, la plongée d’un Scampi pour offrir une reconnaissance visuelle des terrains prospectés ainsi que l’usage d’une benne Hamon afin de prélever et étudier les sédiments. Ces opérations ont été menées sur certaines campagnes océanographique MAYOBS, par exemple MAYOBS 30. De même, des tests d’opérabilité avec les engins sous-marins, tels que le ROV Ariane (Figure 3) ou le submersible Nautile, ont été réalisés afin de s’assurer de l’entière faisabilité de ce projet.

Figure 3. Le ROV Ariane manipulant un prototype lors d’un essai. © Hélène Leau

Ce projet permettra d’instaurer un réseau câblé scientifique français d’envergure dans l’Océan Indien opérant dans la surveillance d’un volcan sous-marin actif.

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !