Séminaire 16 – 12/10/25: Image et dynamique du système magmatique alimentant l’éruption sous-marine de Mayotte

Présentation par Carole Berthod & Kalini Bruckel

Synthèse réalisée par Melvil, Taran & Raphaëlle

Ce 16è séminaire nous a été donné en bilingue (anglais/français) par Carole Berthod, Physicienne-Adjointe à l’IPG à Paris, et Kalini Bruckel, post-doctorante au Laboratoire LMV à Clermont-Ferrand. Il porte sur l’étude de roches provenant de dragages pour comprendre le fonctionnement et l’évolution du système magmatique autour de Mayotte, en lien avec la crise sismo-volcanique de 2018.

Carole nous a tout d’abord présenté rapidement son parcours, jusqu’à son post-doctorat au laboratoire Magmas & Volcans (Clermont-Ferrand), dans le cadre du projet PAMELA (PAssive Margins Exploration LAboratories). Ce projet consistait en l’étude des roches provenant de 22 dragages dans l’ensemble du canal du Mozambique en 2014. Cette étude fut toutefois interrompue par l’importante crise sismo-volcanique de 2018 à Mayotte, qui mena Carole à mettre son post-doc en pause et à concentrer ses recherches sur cet événement.

Notre seconde intervenante, Kalini, étudie le lien entre pétrologie et géologie des magmas au cours du temps. Après une licence et un master à Bonn en Allemagne, elle est partie aux Etats-Unis pour effectuer sa thèse portant sur une étude pétrologique et géochimique de tufs dans le Colorado. Elle continue depuis 2025 avec un post-doc sur les volcans de Mayotte au laboratoire Magma & Volcans.

L’étude du Fani Maoré

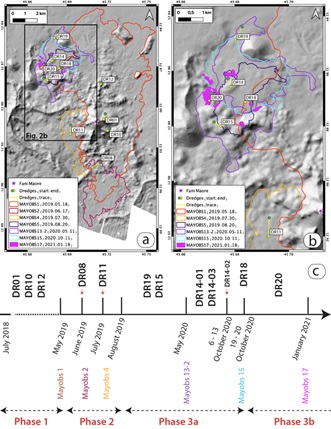

Carole commence en nous présentant des éléments de contexte autour du volcanisme du Fani Maoré. Les premières dragues sur ce nouvel édifice ont été réalisées lors des missions MAYOBS 1, 2 et 4, au cours desquelles le volcanisme dans la zone était toujours actif, donnant une opportunité remarquable de pouvoir suivre l’apparition de nouvelles coulées et de les échantillonner directement. Ces premières missions ramenèrent notamment beaucoup de « popping rocks », des roches contenant des quantités importantes de gaz sous pression, et prêtes à exploser au moindre petit choc.

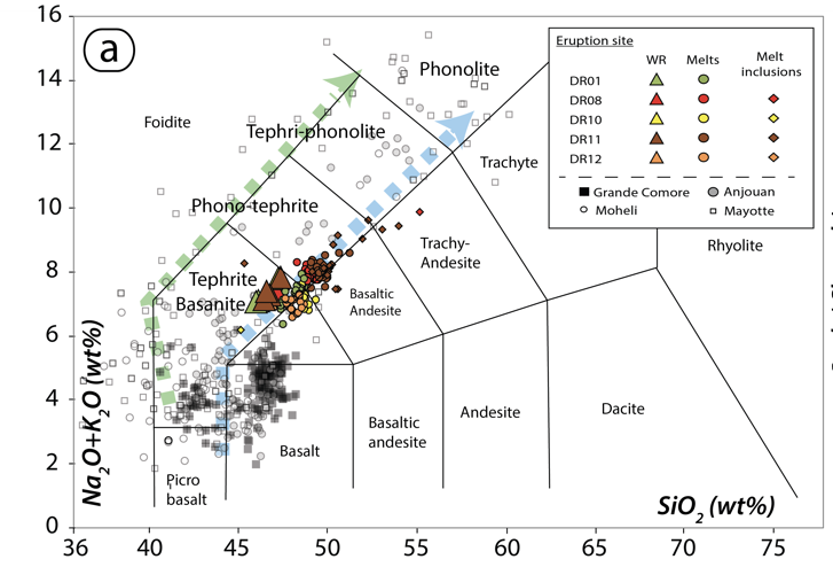

Les échantillons dragués étaient majoritairement des basanites et des téphrites (Figure 1). Les premières analyses en roche totale ont permis de mieux en établir la chimie. Grâce aux analyses en éléments traces dans le verre volcanique, des quantités résiduelles de grenat, un minéral formé à haute pression ont été découvertes. Cette caractéristique indique que la source du magma se trouve en grande profondeur, entre 80 et 100 km, au niveau de la transition lherzolite à spinelle et grenat.

Figure 1. Diagramme TAS (Total Alkali–Silica diagram) permettant de classer les différentes roches en fonction de leurs composition chimique (Berthod et al., 2021).

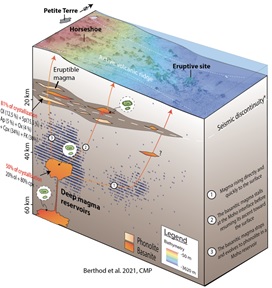

Les magmas constituant les coulées retrouvées en surface évoluent chimiquement lors de leur résidence dans différents réservoirs magmatiques. Ainsi, en étudiant la répartition d’espèces chimiques et la structure des cristaux dans les roches, on peut obtenir des hypothèses sur l’architecture de la plomberie magmatique et les sources de ces magmas. Par exemple, les basanites découvertes étaient assez évoluées (Mg# 40-47 sachant que plus le Mg# est faible, plus le magma est évolué) (Figure 1), ce qui indique que la magma dont elles proviennent a subi graduellement des transformations après avoir été expulsé de la chambre la plus profonde. Ces observations ont permis d’établir la présence d’une chambre magmatique intermédiaire entre la source profonde et la surface, située sous le Fer à Cheval.

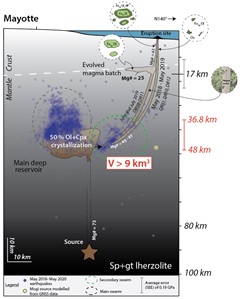

Des expériences ont aussi été faites pour estimer la profondeur de cette chambre grâce à l’étude des cristaux présents dans les échantillons. Cette chambre se situerait entre 30 et 50 km de profondeur, au niveau de l’essaim proximal décrit par exemple par Eric Jacques dans son séminaire (voir synthèse Séminaire 8). Les cristaux utilisés pour ces estimations sont des clinopyroxènes, leur composition en magnésium (Mg) dépendant de leur milieu de formation. L’étude des melts, ou liquides résiduels, et des inclusions cristallines retrouvées, a permis de mettre en évidence que les magmas y ont subi des processus de cristallisation fractionnée (au moins 50% de cristallisation : 20% d’olivine et 80% de clinopyroxène). Ces 50 % de cristallisation, avec un volume de coulées en surface estimé à 5/6 km³, indiquent un modèle de chambre magmatique d’une dizaine de km³.

Trois phases majeures de la crise ont pu être définies grâce aux échantillons prélevés:

- Phase 1 (mai 2018 à mai 2019, Figure 2) : cette phase correspond à une ascension rapide de magma de composition basanitique. La grande quantité de vésicules retrouvée sur les échantillons indique une grande richesse en gaz du magma. En revanche, peu de cristaux y sont retrouvés.

Figure 2. Phase 1 de la crise sismo-volcanique (Berthod et al., 2021).

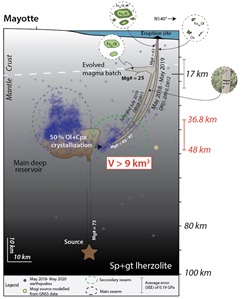

- Phase 2 (juin 2019 à juillet 2019) : le magma érupté lors de cette phase présente des différences chimiques notables avec celui de la première phase. Il y a donc eu une évolution lors de l’ascension. Des cristaux d’olivine zonés (c’est-à-dire présentant des zones aux caractéristiques chimiques différentes, notamment la concentration en Mg) sont retrouvés dans les échantillons, et le Mg# du magma est légèrement plus faible. L’hypothèse avancée est que le magma issu du réservoir situé entre 30 et 50 km de profondeur a subi une phase de mélange avec un magma plus évolué (Téphri-phonolitique – Mg# = 25) retrouvé dans une chambre intermédiaire (~17 km de profondeur, au niveau du Moho, la discontinuité manteau-croûte). La zonation des cristaux indique qu’ils ont été emportés par le magma, et ont continué à cristalliser.

Figure 3. Phase 2 de la crise sismo-volcanique (Berthod et al., 2021).

- Phase 3 (août 2019 à aujourd’hui) : la troisième phase est notable par la migration du centre éruptif vers le nord-ouest. Une évolution de la composition est observée, avec notamment la disparition progressive des olivines. Cela pourrait être dû à la vidange complète de la chambre située à 17 km de profondeur. Le mélange entre les deux magmas cesserait alors, et la composition des coulées associées en surface reprend une composition plus primitive.

Figure 4. Schéma des différentes intrusions au cours de la crise (Berthod et al., 2022).

Vient ensuite le tour de Kalini de nous parler de ses sujets de recherche, dans le cadre de son post-doc. Elle étudie le lien entre les observations pétrologiques et géophysiques faites sur les volcans sous-marins de Mayotte. Les méthodes géophysiques permettent la surveillance en temps réel en surface, tandis que la pétrologie apporte des indices sur les processus magmatiques qui se produisent en profondeur. Son travail porte sur les phases 2 et 3 de l’éruption (Figure 5), car les échantillons de la phase 1 contiennent trop peu d’olivines, et celles-ci ne sont pas zonées. Elle étudie donc aussi nécessairement les interactions du magma phonolitique avec celui de composition basanitique dans le réservoir peu profond.

Figure 5. Localisation des différents centres éruptifs au cours de la crise (Berthod et al., 2022).

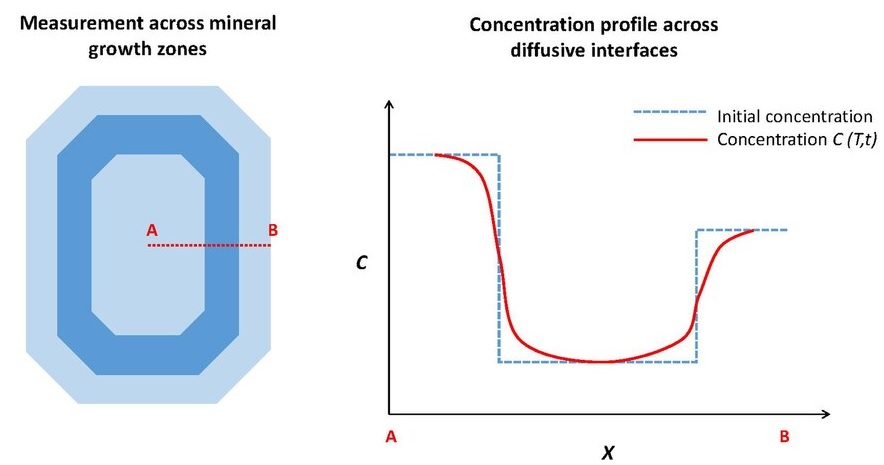

Afin d’étudier les échelles de temps de ces processus, elle utilise la technique de la chronométrie par diffusion (Figure 6). Avec un microscope à électrons, elle réalise des profils le long de cristaux d’olivine pour déterminer l’évolution de la concentration en Mg. Plus la cristallisation est lente (température élevée, magma toujours en contact avec le cristal), moins le Mg a le temps de diffuser : des zonations se forment dans le cristal, et un gradient chimique entre la bordure et le cœur se forme.

Figure 6. Schéma présentant le principe de la chronométrie par diffusion. A gauche le profil effectué sur un minéral, à droite le résultat de la chronométrie. Source : Wikipedia

La diffusion s’arrête lorsque la température devient trop basse, c’est-à-dire au moment de l’éruption du magma. Une modélisation est réalisée pour définir le moment de l’intrusion. Toutes ces données permettent d’estimer le temps de résidence et la vitesse d’ascension des magmas lors des différentes phases de l’éruption. Un plus long temps de résidence/ascension permet une plus longue interaction magma/cristaux avant l’éruption. Les temps estimés pour la phase 2 sont assez courts, comparés à la phase 3. Les dates de début d’intrusion du magma issu du réservoir profond vers la chambre intermédiaire, ou de la chambre intermédiaire vers la chambre superficielle peuvent être déterminées, et comparées avec les données géophysiques. Les données de sismicité de la zone ou de la déformation par exemple peuvent être utilisées. Des hypothèses sur le déroulé de l’éruption sur les 3 phases nous sont alors présentées, avec notamment le détail des moments d’intrusion, des dynamiques d’ascension et des temps de résidence des magmas durant chaque phase.

La chaîne volcanique de Mayotte et le Fer à Cheval

Carole reprend la main pour à nouveau nous donner quelques éléments de contexte. Elle nous présente le Fer à Cheval qui est un édifice beaucoup plus ancien, dont les dernières éruptions datent d’il y a plus de 4000 ans. Durant les premières campagnes MAYOBS-33, des dragues ont également été menées au niveau du Fer à Cheval, un ancien cône volcanique situé à quelques kilomètres de Mayotte. Les roches qui ont été prélevées durant ces opérations sont de deux types (composition bimodale) :

- des basanites : roches déjà décrites au niveau du Fani Maore, contenant ici beaucoup de cristaux.

- des phonolites : beaucoup plus pauvres en cristaux, mais + riches en alcalins et silice (magma plus évolué). Des xénolithes de manteau (morceaux de manteau “arraché” par le magma) y ont été retrouvés, amenant une preuve de la grande profondeur de la source du magma.

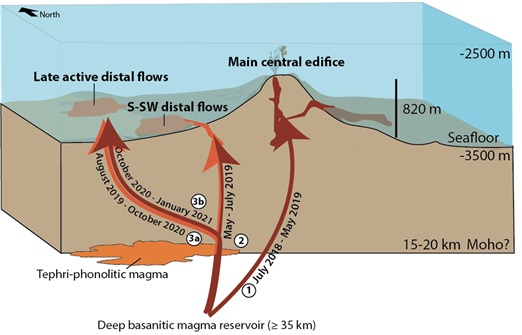

L’origine de ces phonolites a donc été un point de discussion central de cette étude. Des simulations ont été produites pour essayer de déterminer la source du magma à l’origine de ces phonolites. Les modèles obtenus estiment quelles phases il faut cristalliser, et à quelle proportion pour obtenir un melt restant ayant la composition chimique des phonolites. Dans une chambre intermédiaire, située entre 15 et 20 km, il y aurait eu une cristallisation d’environ 80% du magma basanitique pour obtenir un magma de composition phonolitique. Ces modèles, en plus des analyses chimiques effectuées, ont permis aux chercheuses de comprendre la plomberie magmatique alimentant à la fois le Fani Maore et le Fer à Cheval (Figure 7), en estimant notamment l’emplacement des réservoirs.

Figure 7. Schéma de la plomberie magmatique située sous le Fani Maore et le Fer à Cheval (Berthod et al., 2021).

3 chemins possibles de remontée du magma ont été identifiés :

- Une remontée rapide et directe vers la surface;

- Le magma basanitique réside un temps au niveau du Moho avant de reprendre son ascension vers la surface;

- Le magma basanitique réside au niveau d’un réservoir au Moho, et évolue vers une composition phonolitique par cristallisation fractionnée.

Kalini a pu embarquer sur le Marion Dufresne pour son post-doctorat, dans le cadre des campagnes MAYOBS. Elle a pu étudier des échantillons des campagnes 25, 30 et bientôt 33.

Des xénolithes mantelliques et gabbroïques ont été un de ces sujets d’étude. Pour cela, elle a utilisé la chronométrie de diffusion. Le but était notamment de déterminer la vitesse d’ascension des magmas phonolitiques.

Les morphologies des différents échantillons récupérés (pyroclastes ou échantillons de coulées de lave) lors des opérations de dragage ont permis de déterminer plusieurs types d’éruptions différentes. En alliant ces observations avec l’estimation du temps de résidence des différents xénolithes dans le magma (permettant de remonter à la vitesse d’ascension du magma), les chercheuses ont pu déterminer le dynamisme des différentes éruptions. Le magma est remonté plus rapidement lors des éruptions explosives du Fer à Cheval, tandis que les éruptions effusives montrent des temps de remontée assez courts.

Les coulées présentent elles-mêmes des variations de taille, et Kalini a pu montrer que ces variations étaient corrélées avec la température. Une coulée mise en place à une température suffisamment élevée (>900°C) présente des cristaux moins zonés, les éléments ayant été diffusés.

Le Fer à Cheval a donc connu plusieurs styles d’éruptions au cours de son histoire. Les pyroclastes sont plutôt associés aux éruptions explosives (remontée rapide du magma, cristaux zonés), tandis que les coulées correspondent à des éruptions effusives (remontée lente du magma, temps de diffusion des éléments plus long).

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !