Séminaire 18 – 13/10/25: Bestiaire des signaux sismiques depuis l’éruption du Fani Maoré

Présentation par Angèle Laurent & Anne Lemoine

Synthèse réalisée par Jade et Jules – Figures sélectionnées par Jacques

Le dernier jour, pour conclure la longue série des séminaires de la campagne MAYOBS33, Angèle Laurent et Anne Lemoine nous ont présenté « le bestiaire sismique des prémices de l’éruption du Fani Maoré » qui aborde la chronologie des évènements sismiques et l’analyse des ondes pour la compréhension du phénomène.

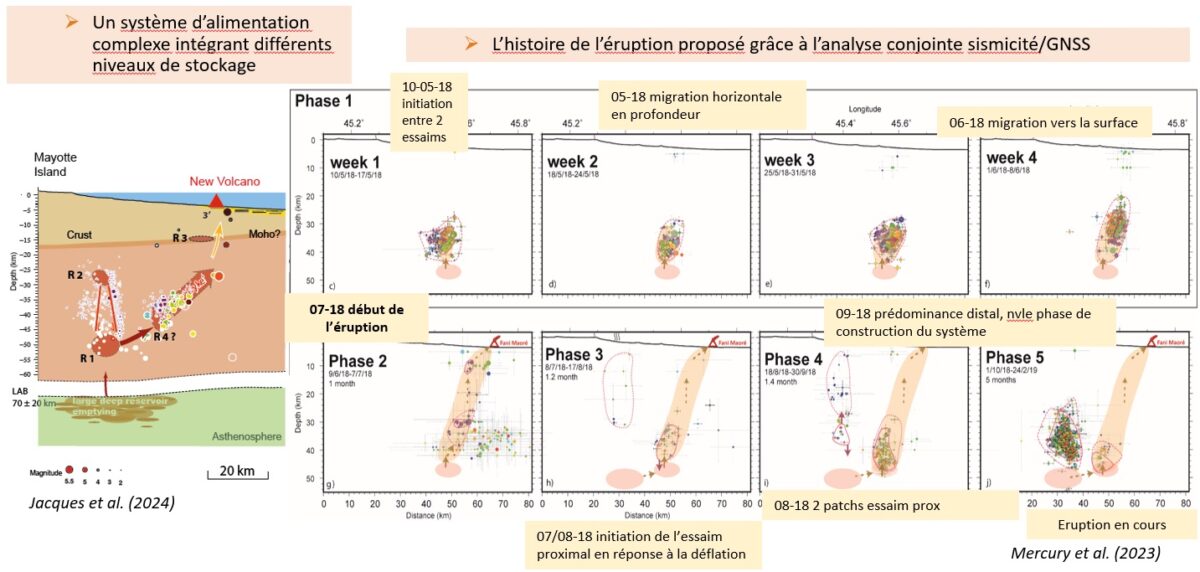

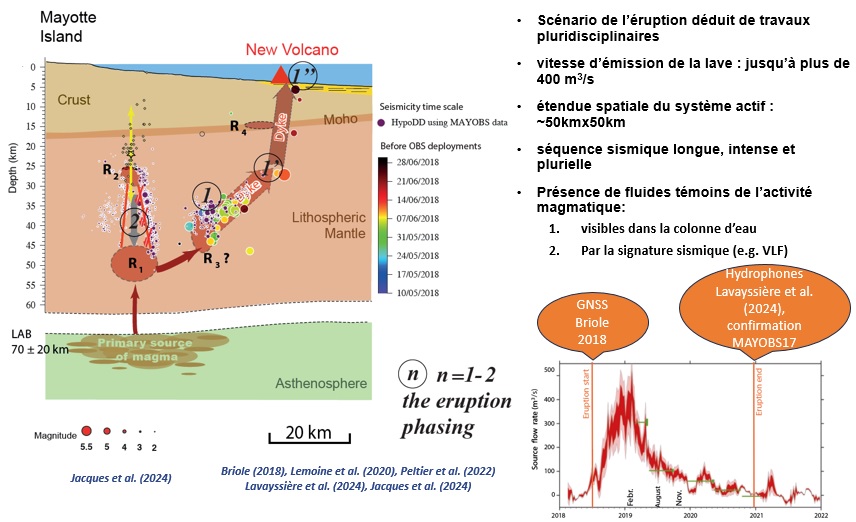

Anne commence par faire un rappel chronologique des différents évènements sismiques de la crise volcanique de Mayotte (Figure 1).

Au début de l’activité sismique, en mai 2018, les séismes sont localisés de manière relativement peu précise étant donné le manque d’instruments de mesure sous-marins (OBS). La chronologie de la localisation des séismes suit cet ordre (Figure 1) :

- Mai 2018 : 30 séismes de magnitude supérieure à 5 sont enregistrés (ces séismes se poursuivent les premiers mois). Malgré le bruit parasite qui diminue la précision des mesures, une station GDS (station de gestion des données sismiques) de l’île est installée depuis assez longtemps pour pouvoir discriminer le signal. Les séismes sont localisés entre Mayotte et l’actuel volcan Fani Maore.

- Mai 2018 (semaine 2) : Il y a une migration des foyers des séismes vers l’Est

- Mai 2018 (semaine 3) : Nouvelle migration des foyers vers le sud-est et en profondeur (30-40km)

- Juin 2018 : Début de la remontée des séismes vers la surface

- Fin juin 2018 : Fin de la migration des séismes vers la surface

- Juillet/Août 2018 (après l’éruption) : à partir de juillet 2018, il y a détection d’un mouvement très rapide du sol, avec une vitesse exceptionnelle. C’est aussi le moment de l’apparition d’un nouvel essaim de foyer de séismes, l’essaim proximal (cf séminaire Éric Jacques). Après des mois d’observation, le réseau a évolué au cours du temps avec l’installation de nouvelles stations de mesures.

- Fin août 2018 : recensement de plus de 400 séismes dans l’essaim proximal

- Automne 2018 : l’essaim proximal se met en place et essaim distal devient beaucoup plus stable

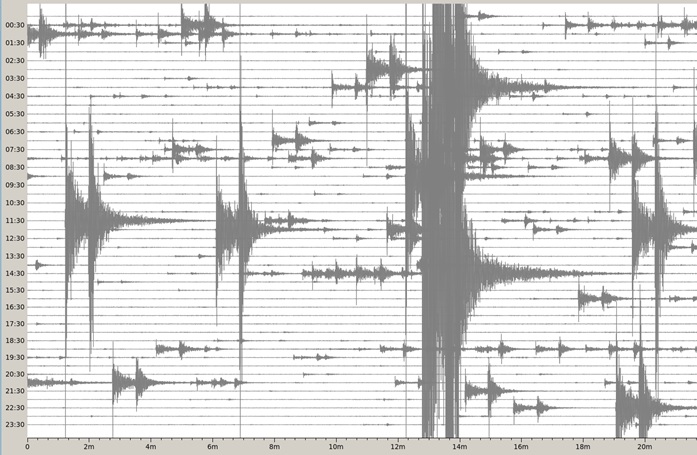

- 11 novembre 2018 : Détection d’un signal complexe. Celui-ci est enregistré sur toutes les stations du monde. Ce signal a d’abord été décrit comme un signal présentant des oscillations monochromatiques (une seule note, une seule fréquence). (Mettre la figure qui avait été publié sur tweeter avec les stations et le pic sismique)

- Début 2019 : maximum des signaux sismiques dans l’essaim proximal.

Au vu de l’intensification de l’activité dans la zone proximale, il est pertinent d’essayer de comprendre de quoi résulte cette activité en analysant la localisation des séismes (voir Séminaire d’Éric Jacques) mais aussi le type d’ondes sismiques. En effet, les composantes de l’onde (fréquence, amplitude, période…) permettant de communiquer des informations sur la profondeur, le type de séisme ou dans certains cas de prévenir des éruptions volcaniques.

Angèle Laurent nous décrit plusieurs types d’ondes en contexte volcanique :

- Les signaux VT (Volcano-Tectoniques) : correspondent à une rupture cassante de la roche.

- Les signaux VLF (Very Low Frequency) : ondes sismiques de basse fréquence souvent associées à une déformation lente ou des mouvements de fluides. Cette onde est souvent monochromatique (une seule fréquence dominante).

- Des ondes hybrides : mélange entre les VT et les VLF.

- Des ondes indiscernables : signaux aléatoires, souvent ininterprétables.

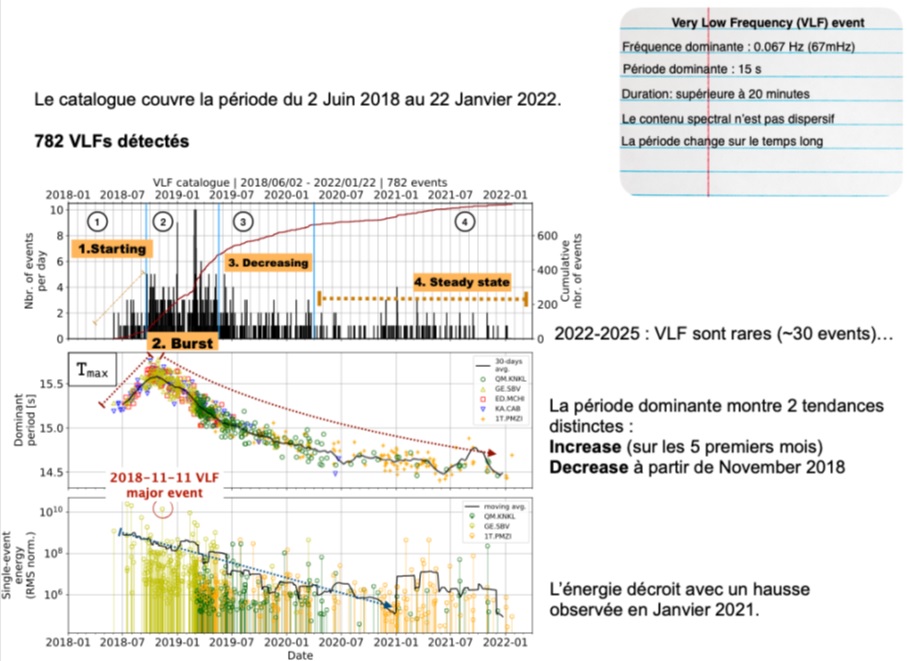

Le travail d’Angèle Laurent a donc porté sur la caractérisation de ces signaux dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel. Sa base de données s’appuie sur les événements enregistrés en 3 ans, depuis mai 2018 à janvier 2022. Après avoir filtré le signal du 11 novembre 2018 entre 10 et 20 secondes, Angèle Laurent observe une oscillation avec une période continue du début à la fin, mais avec de multiples « pulses » à l’intérieur (double mécanisme). Il en résulte donc que ce signal n’est pas monochromatique car on y descelle des harmoniques, ce qui le définit plutôt comme un signal polychromatique. Ce type de signal est atypique et est souvent lié aux systèmes hydrothermaux ou à une chambre magmatique. L’étude a mis en lumière les caractéristiques principales de l’onde: il en ressort que la fréquence maximale de ce signal est de 66 mHz (milliHertz), soit une période de 15.15 secondes. Ces ondes ont un mouvement polarisé est-ouest et s’amoindrissent vers le Nord.

La seconde partie de la thèse d’Angèle portait sur la construction d’un détecteur automatique directement sur le signal continu disponible avec les stations à terre. Ce détecteur lui a permis de produire un histogramme de la sismicité dite « VLF » (Figure 2). On y constate une augmentation de l’intensité en 2019 puis une diminution jusqu’à atteindre un état stable.

Figure 2. Caractéristiques et chronologie du début de la crise du point de vue des signaux VLF (782 événements identifiés dans la période).

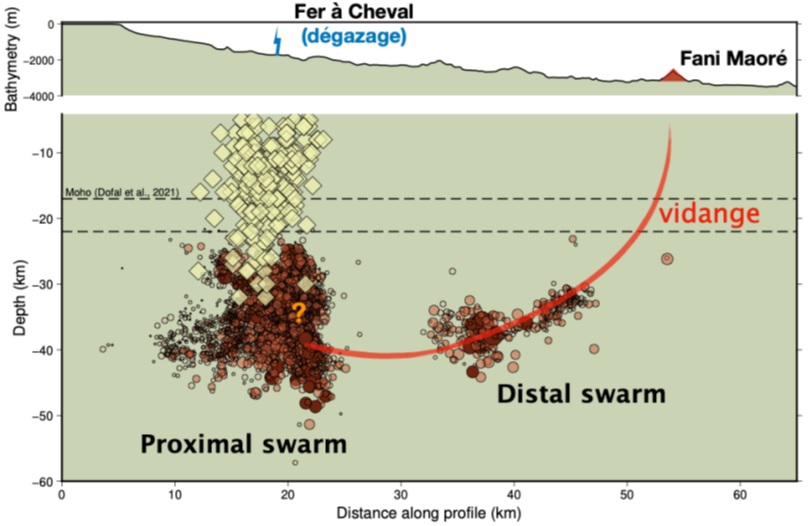

Lorsque l’on s’intéresse à la localisation de ces VLF, on remarque qu’ils ne se situent pas proches du volcan mais au niveau du réservoir 3 de l’essaim proximal (Figure 3). Le mécanisme des VLF est associé à un objet horizontal (lentille volcanique) d’une longueur entre 4 et 10 km.

Figure 3. Coupe montrant la profondeur des événements VLF (losanges), entre 25 et 35 km de profondeur, tous situés dans la « tête » de l’essaim proximal, sous le « Fer à Cheval ». Les cercles sont les événements VT.

L’ensemble des analyses de ces VLF et le modèle de Jacques et al. (2024), présenté précédemment lors du Séminaire 8, permettent d’établir un scénario :

- L’éruption du Fani Maoré est le fruit de multiples interactions entre différents réservoirs magmatiques.

- Depuis un premier réservoir R2, situé entre Mayotte et le Fani Maore, se crée un dyke (conduit de magma sub-vertical) qui va créer un second réservoir R4 et être à l’origine de l’éruption du volcan Fani Maore.

- Le réservoir R2 est réalimenté par un réservoir R1 sous l’action d’un piston.

- L’action du piston va déstabiliser le réservoir R3 et créer un séisme plus bas à l’est de la lentille de magma, ce qui va induire une oscillation du magma et créer les signaux VLF associés. Une seconde hypothèse serait que cette oscillation aurait été provoquée par les apports de magma sous haute pression du réservoir R1 vers R3.

- Enfin, le changement de fréquence observé dans les VLF pourrait s’expliquer par un changement interne du fluide.

Pour en savoir plus:

- Consulter le numéro thématique de la revue Comptes-Rendus Géosciences de l’Académie des Sciences: « The Mayotte seismo-volcanic crisis of 2018-2021 in the Comoros archipelago (Mozambique channel) » (2022).

- Lire l’article du Journal du CNRS: Fani Maoré, le volcan sous-marin qui a fait trembler Mayotte (2023).

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !