Séminaire 4 – 29/09/25: Présentations des étudiants UF – Session 1

Chaque étudiant.e de l’Université Flottante est invité.e à résumer son parcours professionnel, son sujet de recherche effectué en Master 1, et à évoquer ses projets. Dans cette première session, la mission écoute Jules, Taran, Raphaëlle, Lucie et Léa.

Jules Fanti (Master 2 Sciences de la Mer, Mention STPE, U. Perpignan)

Après un rapide rappel de son parcours (Licence Darwin spécialité Géosciences, Master recherche Sciences de la mer parcours Géosciences à l’UPVD Perpignan), Jules présente son stage de M1 intitulé: Caractérisation des dépôts post-glaciaires marins dans le Golfe du Lion occidental. L’objectif était de caractériser la structure et la répartition spatiale des sédiments déposés le long du littoral du golfe du Lion à la suite du dernier maximum glaciaire (20 000 ans).

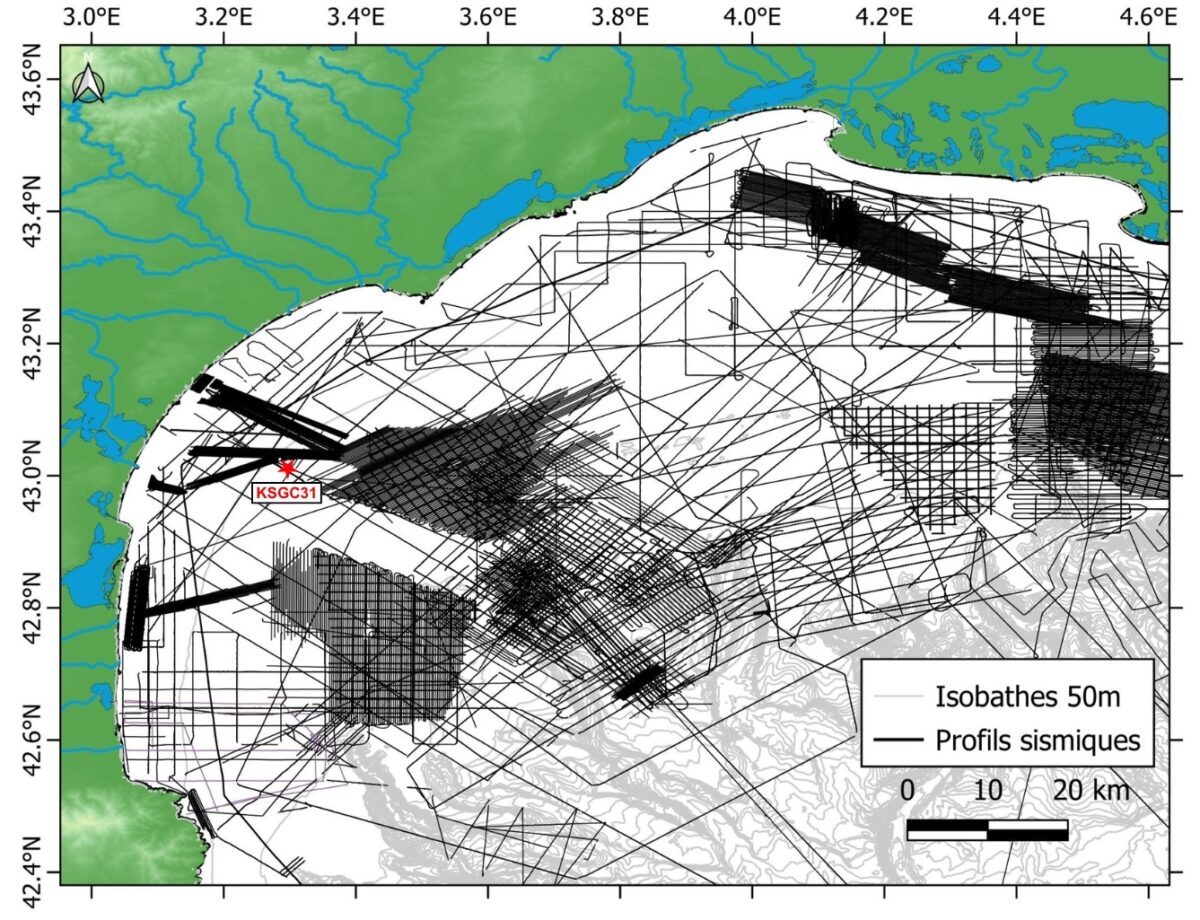

Pour cela, il a exploité une large base de données sismiques du golfe du Lion (Figure 1) et appliqué les principes de la stratigraphie séquentielle pour repérer et corréler les cortèges sédimentaires et identifier les unités rétrogradantes, la surface d’inondation maximum (correspondant à la stabilisation du niveau marin il y a 7,5 ka), et enfin les unités progradantes et aggradantes associées à des deltas de haut niveau marin.

Figure 1. Tracés des profils de sismique-réflexion utilisés pour l’étude dans le golfe du Lion.

La carte d’épaisseur des sédiments post-glaciaires résultant de ce travail montre des dépôts atteignant 40 m, avec un contrôle fluviatile important (notamment le Rhône) sur ces épaisseurs et des paleo-vallées offrant un plus grand espace d’accommodation. On note ainsi une diminution progressive de l’importance de ces unités sédimentaires post-glaciaires vers le sud.

A l’Ouest, au débouché du fleuve Aude, il est proposé que l’incision des dépôts antérieurs par l’Aude et un changement de direction du fleuve pendant la remontée aient abouti au comblement d’une partie du canyon par des sédiments post-glaciaires continentaux. La suite de cette étude pourrait être de mieux caractériser les paraséquences transgressives pour évaluer les apports continentaux lors de périodes de stabilisation du niveau marin. L’intégration de données côtières permettrait aussi de quantifier plus précisément le stock sableux et d’analyser les dynamiques d’évolution du trait de côte.

Taran Carluer (Master 2 SML, Mention Physique, Physique de l’Océan et du Climat, IUEM, U. Brest)

Taran présente son sujet de stage intitulé Ondes de gravité dans un modèle « shallow water » au quatrième ordre. Après une rapide évocation de son parcours (marqué notamment par l’obtention d’une Licence de Mathématiques et de Physique à l’UBO Brest). Taran présente d’abord en équations la définition d’un « Shallow Water tournant », puis la grille duale décalée, la vectorisation et les scalaires en différences finies et en volumes finis permettant de discrétiser le système pour passer d’un ordre 2 à un ordre 4 dans le modèle.

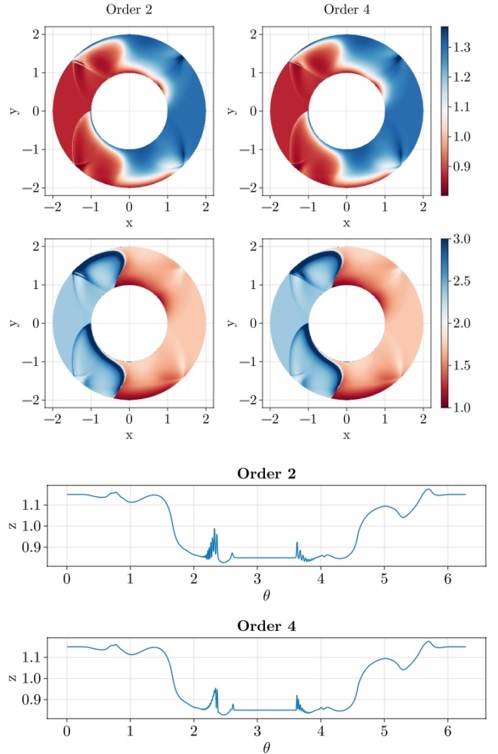

Des tests de convergence des modèles au second et quatrième ordre sont ensuite présentés pour différentes tailles de grilles, permettant de comparer la solution théorique et les résultats du modèle. Taran montre alors deux exemples d’application de l’approche: (1) une comparaison d’une expérience de plateau en 1D, en 2D au deuxième ordre et en 2D au quatrième ordre avec sa solution spectrale, et (2) une expérience de rupture de barrage (Figure 2). Dans les deux cas, le passage au 4ème ordre semble être avantageux en diminuant le bruit sans augmenter considérablement le temps de calcul. Ceci rassure donc le public sur le bien-fondé de l’approche.

Figure 2. Exemple d’application: expérience de rupture de barrage. Haut: hauteur d’eau avec 𝑡 = 1.5𝑇 – Grille de 256 × 1024. Bas: coupe dans le modèle à 𝑟 = 5/3 L. Les résultats obtenus au second ordre et quatrième ordre sont présentés pour chaque figure.

Raphaëlle Judde de Larivière (Master 2 SML, Mention STPE, Marges et Dorsales, IUEM, U. Brest)

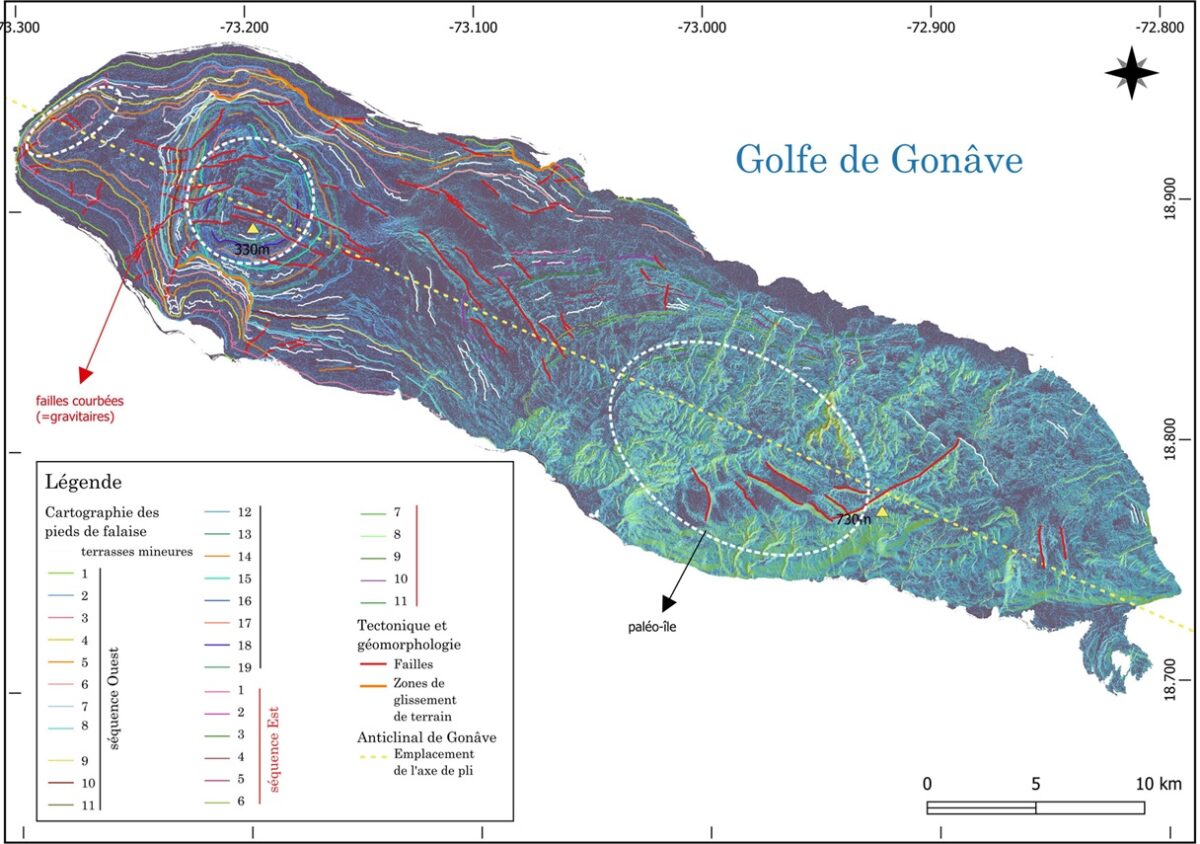

Après un stage de Licence 3 à l’Université de Rennes portant sur la Commission de la Carte Géologique du Monde, Raphaëlle a effectué un stage de Master 1 à Brest sur l’étude du soulèvement quaternaire au sud d’Haïti à partir de l’analyse des terrasses côtières à la limite de plaque Nord-Amérique/Caraïbes. L’île de Gonave, objet de cette étude, est bordée de terrasses marines déformées au cours du temps par les contraintes compressives orientées NE-SO résultant de la convergence oblique entre les plaques Amériques du Nord et Caraïbes. L’anticlinal asymétrique qui se forme soulève les terrasses récifales et les incline à des degrés variables, en fonction de leur âge et de leur position.

Grâce à des données MNT LIDAR haute résolution et plusieurs logiciels, Raphaëlle a pu cartographier les pieds de falaise et réaliser des profils topographiques sériés, ce qui a permis d’identifier deux séquences de terrasses majeures (19 à l’ouest, 11 à l’est), 3 paléo-îles et de nombreuses failles courbes (Figure 3).

Figure 3. Séquences de terrasses marines identifiées par LIDAR sur l’île de Gonave. Les ellipses en tiretés blancs indiquent les paléo-îles.

Un graben est caractérisé au niveau de la charnière de l’anticlinal, avec des failles normales résultant de l’effet d’extrado du pli. Les terrasses à l’ouest sont beaucoup plus visibles: elles sont basculées vers le SE et ce d’autant plus qu’elles sont âgées. Il est possible que le soulèvement plus fort à l’Est de l’île (côté Haïti) ait provoqué par érosion la disparition d’une partie des terrasses orientales. La datation d’une terrasse rapporté au stade MIS5e (vers 120 ka) permet de proposer un taux moyen de soulèvement tectonique de 0,03 à 0,08 mm/an, si bien que les terrasses les plus anciennes auraient entre 3 et 10 Ma. Les terrasses basculées vers le SE perpendiculairement à l’axe du pli témoignent d’une émersion progressive de l’île du SE vers le NO.

Lucie Ragot-Goimard (Master 2 SML, Mention Chimie de l’Environnement marin, IUEM, U. Brest)

Après une Licence Double Diplôme Physique, Chimie et une Licence Chimie à Paris-Saclay, Lucie a suivi le Master SML en chimie marine à l’IUEM et effectué son stage de Master 1 au MIO à Marseille, sur le sujet suivant: Particulate mercury distribution in the Central Arctic Ocean. Le mercure étant un métal trace toxique, il est important de connaître les facteurs déterminant sa distribution dans l’océan. L’Arctique est un océan caractérisé par l’importance de la matière particulaire de par les apports par les plateaux continentaux voisins et les fleuves. Lucie nous informe que depuis la Convention de Minamata en 2017, les concentrations atmosphériques baissent, cependant de nouvelles sources sont apparues en raison du changement climatique (fonte du permafrost et des glaces, augmentation des feux de forêt).

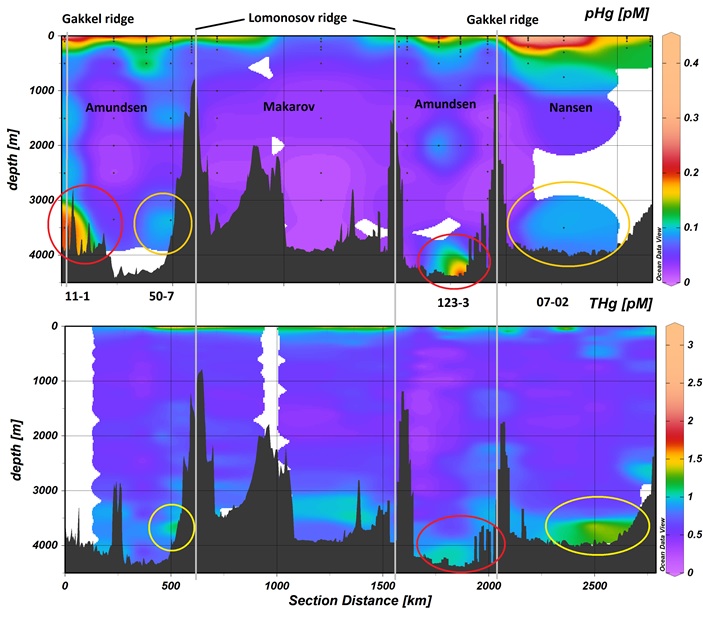

Le stage visait à quantifier le mercure particulaire (pHg) dans l’océan Arctique central et tenter d’établir un suivi temporel. Des prélèvements faits lors de transects en 2015 et 2024 sur le R/V Polarstern ont permis d’analyser l’absorption atomique du mercure sur l’instrument AMA-254. Les résultats montrent une matière particulaire majoritaire en surface et diminuant rapidement en profondeur (au-delà de 200 m). La distribution en profondeur le long des transects montre une forte hétérogénéité spatiale des concentrations en raison de l’influence du courant transpolaire.

Les anomalies repérées à grande profondeur peuvent être liées à des contaminations; mais les mêmes anomalies ont été retrouvées en 2015 aux mêmes stations: elles sont donc significatives et sont interprétées comme des effets de panache hydrothermaux pour 2 stations, et d’une remise en suspension pour les 2 autres (Figure 4).

Figure 4. Concentrations en mercure particulaire (pHg) (haut) et total (bas) sur un transect dans l’océan Arctique central (2024 en haut, 2015 en bas). Les ellipses sont les sites sous influence de l’activité hydrothermale (rouge) ou de remises en suspension (jaune).

Il est difficile de dire s’il y a une évolution temporelle des concentrations entre les deux périodes de mesure, les concentrations restant très similaires. Une comparaison spatiale entre différents océans a aussi été menée, mais n’est pas présentée par Lucie, faute de temps.

Léa Jalama (Master 2 SML, Mention STPE, Marges et Dorsales, IUEM, U. Brest)

Après une année de Licence SVT à l’Université des Antilles puis les 2 années suivantes à l’Université Clermont-Auvergne, Léa a rejoint l’IUEM pour le Master STPE, où elle a effectué un stage de recherche portant sur une évaluation géomorphologique et structurale de la déformation active sous-marine d’une marge inversée (cas d’étude du segment d’Annaba, marge algérienne orientale). La question porte sur le mode de déformation finie dans un contexte de reprise en compression de cette marge passive et sur la quantification de cette déformation. Il s’agissait de ré-évaluer l’empreinte géomorphologique de la déformation plicative et le rejet vertical cumulé provoqué par un chevauchement aveugle actif en pied de marge, pour aboutir à une estimation la plus précise possible de la vitesse de déformation tectonique horizontale.

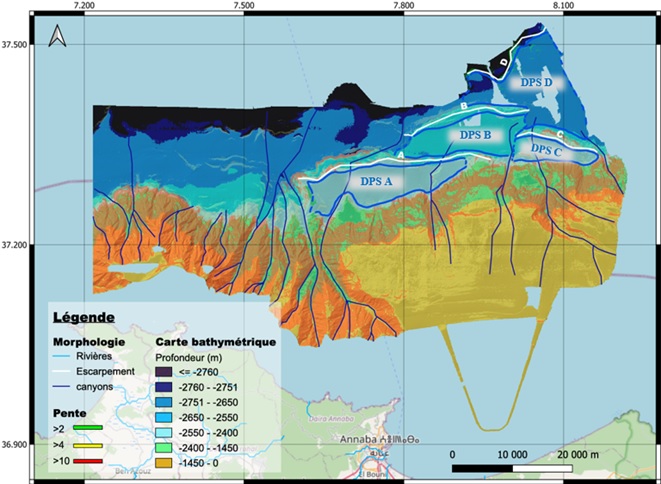

Pour mener cette étude, Léa a utilisé un Modèle Numérique de Terrain (MNT) au pas de 50 m (Figure 5), des outils QGIS et de réalité virtuelle (logiciel VR-Explorer développé par la société VR2-Planets, Nantes) et des profils sismiques de haute résolution.

Figure 5. Carte de bathymétrie classifiée de la marge d’Annaba, montrant des surfaces perchées (DPS A, B, C, D) en pied de pente, en large recouvrement, formant des bassins perchés bordés au nord par des failles aveugles à pendage sud (A, B, C, D).

Les paramètres qui ont pu être ré-évalués depuis l’étude précédente en 2009 sont (1) l’âge de naissance du pli-faille inverse, en extrapolant les taux de sédimentation depuis la surface jusqu’à un réflecteur repère marquant le début de formation du bassin perché de pied de pente; (2) le rejet vertical total qui affecte ce réflecteur repère sur plusieurs profils recoupant la faille aveugle; et (3) le pendage de la faille, pour la première fois imagée par un profil de sismique lourde acquis en 2009; et (4) un taux de sédimentation plus réaliste à partir de datations au Carbone 14 sur des carottages proches effectués en pied de pente en 2005. Au final, c’est surtout un pendage plus faible de la faille aveugle qui a notablement changé. Bien que la vitesse de raccourcissement trouvée soit peu différente de la précédente (1,5 mm/an au lieu de 1,3), cette étude fournit une valeur plus fiable de ce taux et confirme que cette faille active de pied de pente accommode une grande partie de la composante de convergence Nord-Sud entre la plaque Afrique et la plaque Eurasie. En fonction de la longueur cumulée des escarpements de failles en « overlap » (recouvrement) cartographiés sur le fond de mer (Figure 5), il est estimé que cette faille aveugle, qui n’a pas rompu depuis au moins 300 ans, pourrait générer un séisme de magnitude proche de 7. Les études récentes sur d’autres segments de marge en Algérie montre que les temps de retour de grands séismes de magnitude similaire sont d’au moins 400 ans, ce qui pourrait expliquer pourquoi aucune rupture historique n’a été rapportée sur ce segment de marge.

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !