Séminaire 8 – 03/10/25: Un effondrement d’un « piston » dans le manteau, responsable de la plus grande éruption sous-marine jamais documentée

Présentation par Eric Jacques (IPGP)

L’éruption du nouveau volcan Fani Maore sur une vieille lithosphère océanique (150-155 Ma) au large de Mayotte est l’une des plus grande jamais documentée en domaine marin. Eric Jacques, chercheur à l’IPGP (Institut du Globe de Paris) et collaborateur.ices, ont travaillé.e.s à travers une approche multidisciplinaire, dans l’objectif de déterminer la structure 3D volcano-tectonique révélée par les enregistrements sismologiques au large de Mayotte. Ces données, acquises par des OBS (Ocean Bottom Seismometers) déployés lors des missions MAYOBS 1, 2, 3–4, 6, 7 et 8, révèlent une profondeur associée aux séismes entre 20 et 55 km de profondeur, soit, dans le manteau lithosphérique (Feuillet et al, 2021), ce qui est très inhabituel. La période étudiée, de février 2019 à novembre 2019, se situe après le maximum d’activité mais avec des flux de magma encore significatifs.

L’étude se base sur la localisation relative précise (moins de 500 m près) de 2677 séismes et le calcul de 300 mécanismes au foyer. Ces résultats permettent de documenter finement les structures volcano-tectoniques et de comprendre leur fonctionnement. ELe mécanisme au foyer d’un séisme est la représentation de la rupture fragile qui s’est initié au niveau de son foyer (localisation du point d’initiation du séisme en profondeur). Il permet de décrire le type de rupture selon 2 plans orthogonaux possibles (plans nodaux) : l’un de ces deux plans est le plan de rupture qui peut souvent être choisi en fonction du contexte géologique local. De plus, il permet de décrire la direction de déformation et le sens du glissement associé une fois le plan nodal choisi. En somme, il permet d’identifier le type de rupture : failles normales, inverses et décrochantes.

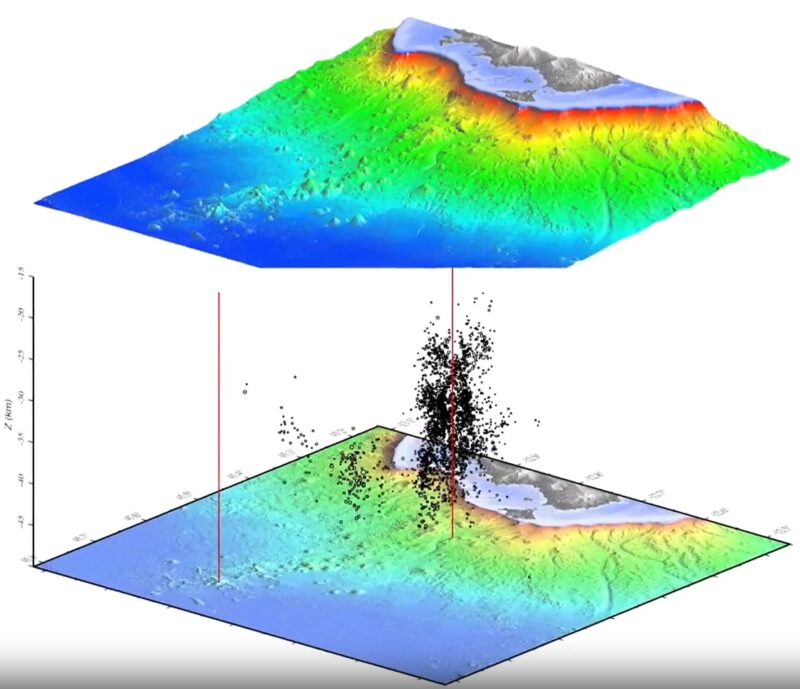

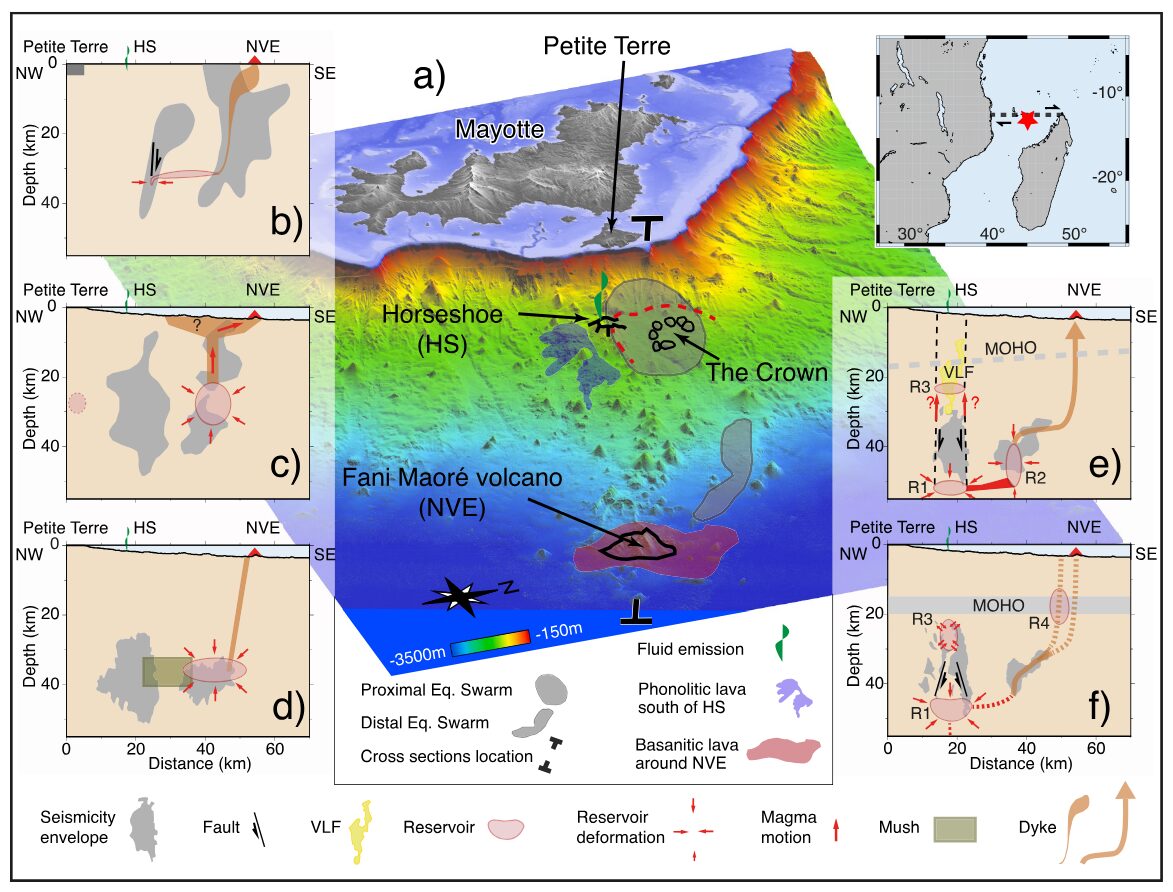

Grâce à la localisation précise des séismes, les principales structures volcano-tectoniques ont pu être imagées et décryptées dans les deux essaims : un essaim proximal (zone du « Fer à Cheval », à 10 km de Petite Terre) et un essaim distal qui s’étire vers le volcan Fani Maore (Figure 1).

Figure 1. a) Vue bathymétrique 3D de la zone d’étude (Fer à Cheval HS et nouvel édifice volcanique Fani Maore NVE). (b-d) Schémas en coupe illustrant différents modèles de formation du volcan antérieurs à celui discuté ici, qui est présenté dans l’article de Jacques et al. (2024). Encart supérieur: localisation de l’éruption du volcan Fani Maore et de la limite décrochante dextre naissante entre les plaques Somalie et Lwandle.

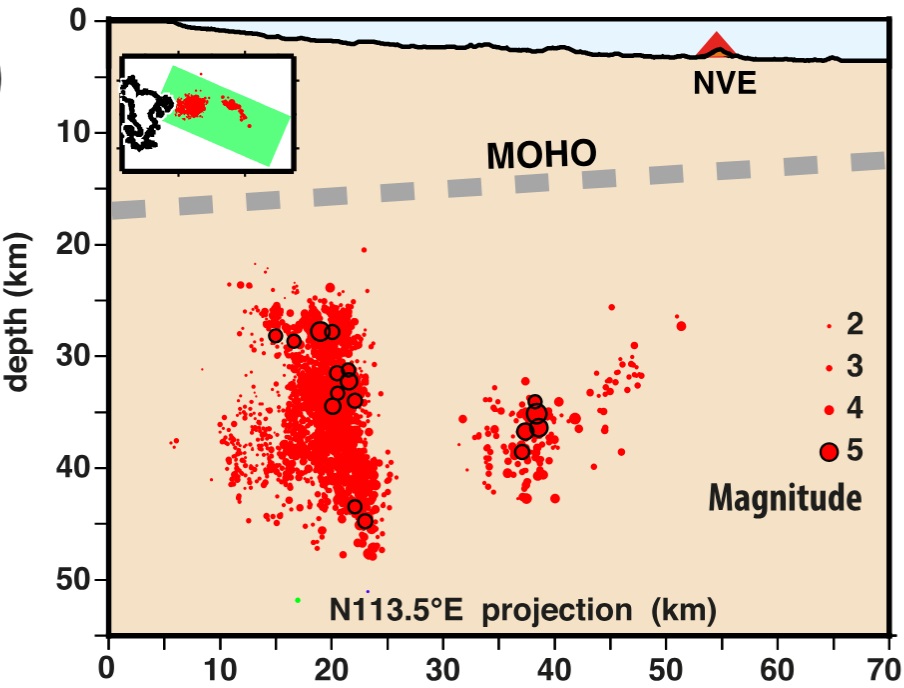

La distribution des séismes de la partie sud-est de l’essaim distal permet d’interpréter celle-ci comme la résultante d’un dyke (intrusion latérale et verticale de magma). Celui-ci alimenterait le nouveau volcan Fani Maore depuis un réservoir magmatique situé sous l’essaim proximal. Celui-ci alimenterait le nouveau volcan Fani Maore depuis un réservoir magmatique situé sous la zone proximale (Figure 2).

Figure 2. Coupe en profondeur et distribution des séismes. Cette figure permet de visualiser l’essaim proximal à gauche (Ouest) et distal à droite (Est). Moho = limite croûte-manteau.

La distribution des séismes de la zone proximale dévoile une structure plus complexe composée d’une partie ovoïde supérieure entre 25 et 30 km de profondeur et une autre structure conique entre 30 et 45 km de profondeur.

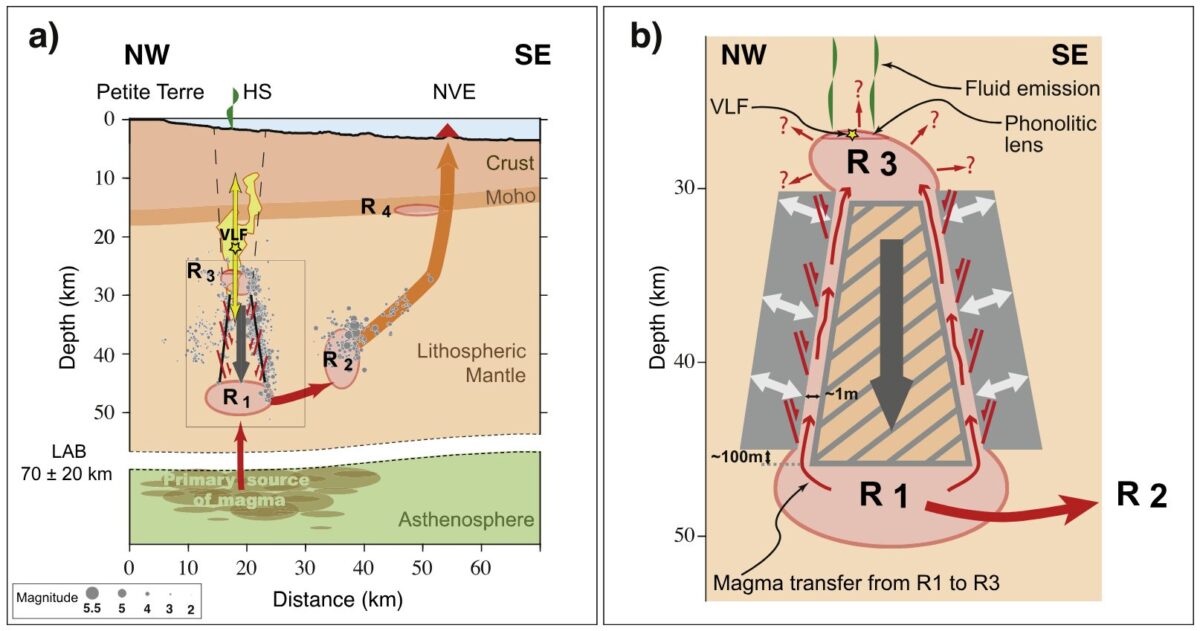

En analysant les mécanismes au foyer, les auteurs remarquent que la structure supérieure présente une tendance extensive radiale subhorizontale alors que la partie conique inférieure subit également une contrainte extensive radiale mais inclinée vers le centre de la structure. Selon le modèle de piston proposé par les auteurs pour expliquer la distribution de la sismicité et les mécanismes au foyer associés (Figure 3), les plans de failles normales (régime extensif) que l’on retrouve autour de la structure serait la réponse à l’effondrement d’un bloc central (piston) se comportant probablement de manière rigide car très peu sismogène. Cet effondrement serait causé par la vidange du réservoir magmatique sous-jacent (R1) qui viendrait alimenter l’éruption via le réservoir R2 et le dyke décrit précédemment (essaim distal).

Figure 3. Coupes schématiques verticales à 2 échelles montrant le lien magmatique entre les essaims, le fonctionnement du piston et ses effets sur les réservoirs (Jacques et al, 2024). La flèche noire indique le mouvement descendant du piston, estimé à 100 m environ. Les doubles flèches blanches sur la coupe (b) indiquent les directions d’extension déduites de l’analyse des mécanismes au foyer. VLF = séismes de très basse fréquence enregistrés durant la crise sismo-volcanique.

L’effondrement du piston, s’il s’accompagnait d’un glissement roche contre roche le long de la structure conique, devrait être à l’origine d’une sismicité incluant, dans l’essaim proximal, des séismes dépassant largement la magnitude 5.5, ce qui n’a pas été enregistré. Le modèle de Jacques et al. (2024) suggère alors qu’une partie du réservoir R1 sous-jacent sous-jacent serait transférée vers la partie ovoïde supérieure du piston et créerait une augmentation du volume du réservoir secondaire (R3). Pendant la chute du piston, le transfert de magma entre R1 et R3 agirait comme un lubrifiant et réduirait la sismicité associée à l’effondrement. Il faut rappeler que chronologiquement, c’est le réservoir R2 et le dyking vers Fani Maore qui s’est d’abord activé en 2018, puis a été suivi du transfert de matériel magmatique entre R1 et R3.

En connaissant le volume de coulées de lave émises par le Fani Maoré depuis R2, il a été possible d’estimer l’ordre de grandeur de la hauteur de chute du piston à environ 100 m en conservant une largeur d’au plus 1 m entre le piston et la zone de 3 km de large qui l’entoure. Le modèle évalue à environ 1 km3 le transfert de magma de R1 vers R3 et que ce transfert pourrait avoir déstabilisé R3, favorisant l’exsolution de fluides qui pourraient être à l’origine des échappements de panaches au niveau du fer à cheval (HS, Figure 1; voir le journal « à travers les panaches ») et aussi de l’exceptionnelle production de séismes « VLF » (Figure 3) observés durant cette crise.

L’approche suivi par les auteurs est assez classique mais ses résultats sont hors normes. Grâce au déploiement d’OBS, elle met en évidence pour la première fois des structures volcanotectoniques mantelliques très bien définies grâce à une sismicité finement localisée accompagnant l’éruption exceptionnelle du Fani Maoré (voir Séminaire 5) en un laps de temps très court. Ces résultats ont permis de proposer un nouveau modèle de piston. Enfin ces résultats pourraient être transposés à d’autres éruptions sous-marines se produisant sur une vielle lithosphère océanique.

Pour en savoir plus: voir animation 3D montrant la sismicité enregistrée en 2019-2020

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !