Visite à la passerelle

Dimanche 28 septembre, nous avons pu visiter la passerelle du Marion Dufresne avec le commandant Sébastien PLOUZOT. Cette visite a permis d’aborder différents sujets d’importance comme la présentation du navire, la fonction de la passerelle, la navigation, les risques et enjeux ainsi que la gestion des eaux et des commodités à bord du navire.

Présentation du navire

Le navire océanographique Marion Dufresne (Figure 1 Haut) se distingue comme étant le plus grand navire de la Flotte Océanographique Française (FOF), avec des dimensions impressionnantes de 120,50 mètres de long pour 21 mètres de large. Ce navire, le plus emblématique de la FOF, a été mis en service en 1995. Il est armé par Louis Dreyfus Armateur (LDA) et sous-affrété par les Terres Australes et Antarctique Françaises (TAAF) pour le ravitaillement de personnels techniques et scientifiques ainsi que du matériel et des vivres. L’Ifremer le sous-affrète également pour réaliser des campagnes océanographiques en géosciences, physique, chimie et biologie ; la mission MAYOBS-33 est l’une d’entre elles.

Le navire peut accueillir à bord jusqu’à 110 passagers. Pour la mission, on compte 48 membres d’équipage et 58 scientifiques (incluant bien sûr les étudiants).

Pour le stockage, deux grandes cales situées à l’avant sont réservées pour les chargements de ravitaillement à destination des terres australes. De la même manière, lors des missions scientifiques, les deux cales arrière comportent les équipements scientifiques. Une autre cale à l’arrière du navire dite océanographique est utilisée pour le stockage de matériel scientifique. Au total, en incluant l’espace de la plage avant (Figure 1 bas), le navire peut stocker l’équivalent de plus de 100 containers.

Figure 1. Haut: le navire Marion Dufresne sur le quai à La Réunion. Bas: Vue du pont avant en mer. © Jules et Jade

Fonctionnement du navire

Lorsque le navire est mobilisé pour des campagnes océanographiques, l’ensemble des manœuvres (opérations de collecte d’échantillons et réception d’appareils) sont effectuées coté tribord. Ce côté, désigné comme « propre », est à usage uniquement scientifique. En revanche, les effluents sont quant à eux rejetés du côté bâbord dit « sale ». Cette organisation permet d’éviter la contamination des échantillons prélevés lors des opérations scientifiques.

Le Marion Dufresne peut atteindre, au maximum, la vitesse de 17 nœuds mais la vitesse de transit choisie lors de cette campagne est en moyenne de 10 nœuds afin de limiter la consommation et d’assurer la qualité des données acquises. Le bateau est propulsé par deux hélices alimentées par trois groupes électrogènes, ce qui confère une meilleure souplesse lors de la navigation. Il possède une autonomie en mer théorique de l’ordre de 5 à 6 mois qui s’avèrera en pratique limitée par la nourriture fraîche comme les fruits et les légumes (1 mois). L’eau potable n’est pas limitante car elle est produite directement à bord par désalinisation (filtration par osmose et évaporation via un bouilleur, puis reminéralisation).

La passerelle, située au pont H, constitue le centre de commandement principal du navire (Figure 2). Elle centralise les informations liées à la navigation, la conduite des opérations, le suivi du bloc machine (systèmes de propulsion…) et la gestion de crise. La passerelle est donc le centre névralgique de la navigation et de l’opérationnel à bord.

Figure 2. Vue du poste de commandement à la passerelle. ©Jade

La navigation est dans un premier temps visuelle : elle se fait à la passerelle, avec la vaste plateforme vitrée qui offre une visibilité optimale pour l’observation et la surveillance en mer et à quai (Figure 3). Le lieutenant de quart contrôle le navire au poste de commandement et s’assure de respecter l’itinéraire sélectionné en tenant compte des aléas. Le bateau est équipé avec une propulsion par télégraphe avant et arrière.

Figure 3. Vue de la baie vitrée au poste de commandement à la passerelle. ©Jade

Outils pour la navigation

De nombreux outils aident à la navigation et à la prise de décisions. La géolocalisation est acquise par le système GPS (Figure 4) et les anémomètres, permettant d’obtenir une visualisation immédiate de la position avec des corrections appliquées en temps réel.

Figure 4. Photographie des antennes des récepteurs GPS extérieurs sur le pont. ©Jade

Le suivi de la route nécessite de prendre en compte le vent, les vagues… qui font dériver le bateau. Il est important de porter une attention particulière aux autres usagers pour éviter de potentiels risques de collision. L’identification des autres embarcations se fait habituellement avec un système d’identification automatique (AIS), qui renseigne sur la position GPS des navires aux alentours. Occasionnellement, des navires silencieux dit fantômes peuvent être identifiés grâce à un système radar lorsqu’ils n’en sont pas équipés (militaire, pirates…). Cependant, l’utilisation du radar est limitée en cas de forte houle. Enfin, de nombreux autres outils comme le gyroscope (Figure 5), le radar (aérien) et la carte numérique assistent le lieutenant de quart, complétés par un système de navigation automatique.

Ce système de navigation permet une visualisation en temps réel de la position avec vecteur de position et point GPS prédéfini pour suivre la route fixée. Le gyroscope (Figure 5) permet d’obtenir le cap vrai (angle entre l’axe du navire et le nord géographique).

Figure 5. Le gyroscope sur la passerelle. ©Jade

À tribord de la passerelle, on retrouve une console dite « DP » (système de positionnement dynamique, Figure 6). Ce système d’asservissement est utilisé lors de manœuvres (récupération de matériel…) permettant de rester au même point GPS sans dériver au gré des courants. La position est recalculée en permanence à l’aide des GPS et anémomètres à disposition pour maintenir le navire au point souhaité.

Figure 6. Photographie de la console de position dynamique en passerelle. ©Jade

Sécurité à bord

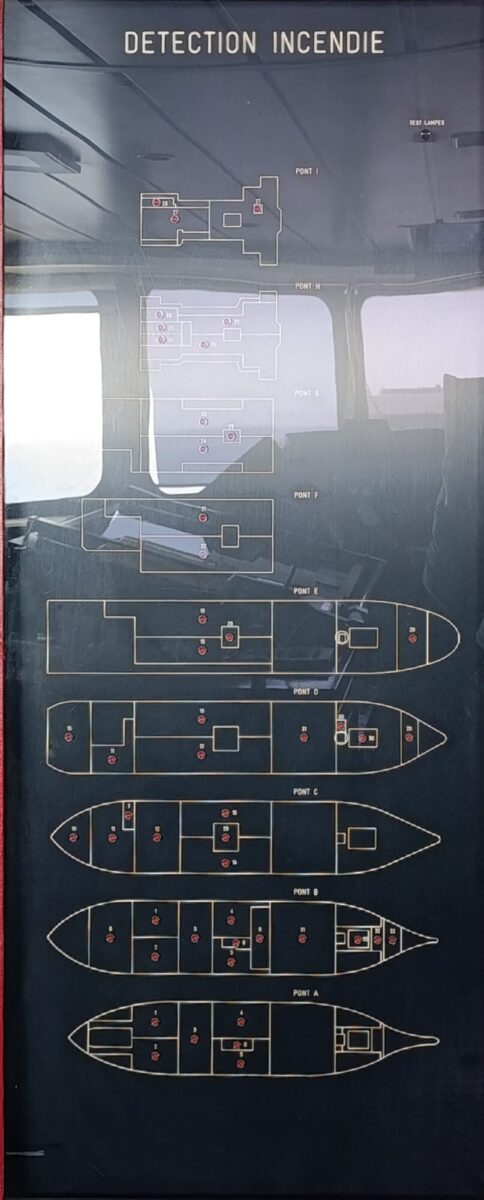

Outre son rôle dans la conduite du navire, la passerelle participe activement à la gestion de l’état du navire, des navigants et des situations de crise. Effectivement, la passerelle est le siège de situation d’urgence comme la gestion de départs éventuels de feu. Des systèmes de commande permettent de communiquer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du navire, ainsi que de surveiller en temps réel l’état des différents compartiments du navire (Figure 7). Des exercices sont régulièrement organisés et communiqués par la passerelle aux passagers et à l’équipage pour maintenir en alerte et maîtriser tant que possible la gestion du risque et l’intégrité physique des navigants et du bâtiment. Ainsi, des exercices de départ de feu dans différents locaux sont organisés chaque semaine, constituant dans ce cas de figure le plus haut risque. De même, des exercices de voie d’eau ou encore d’abandon sont organisés mensuellement et à chaque début de mission.

Figure 7. Photographie du panneau de détection incendie sur la passerelle. ©Jade

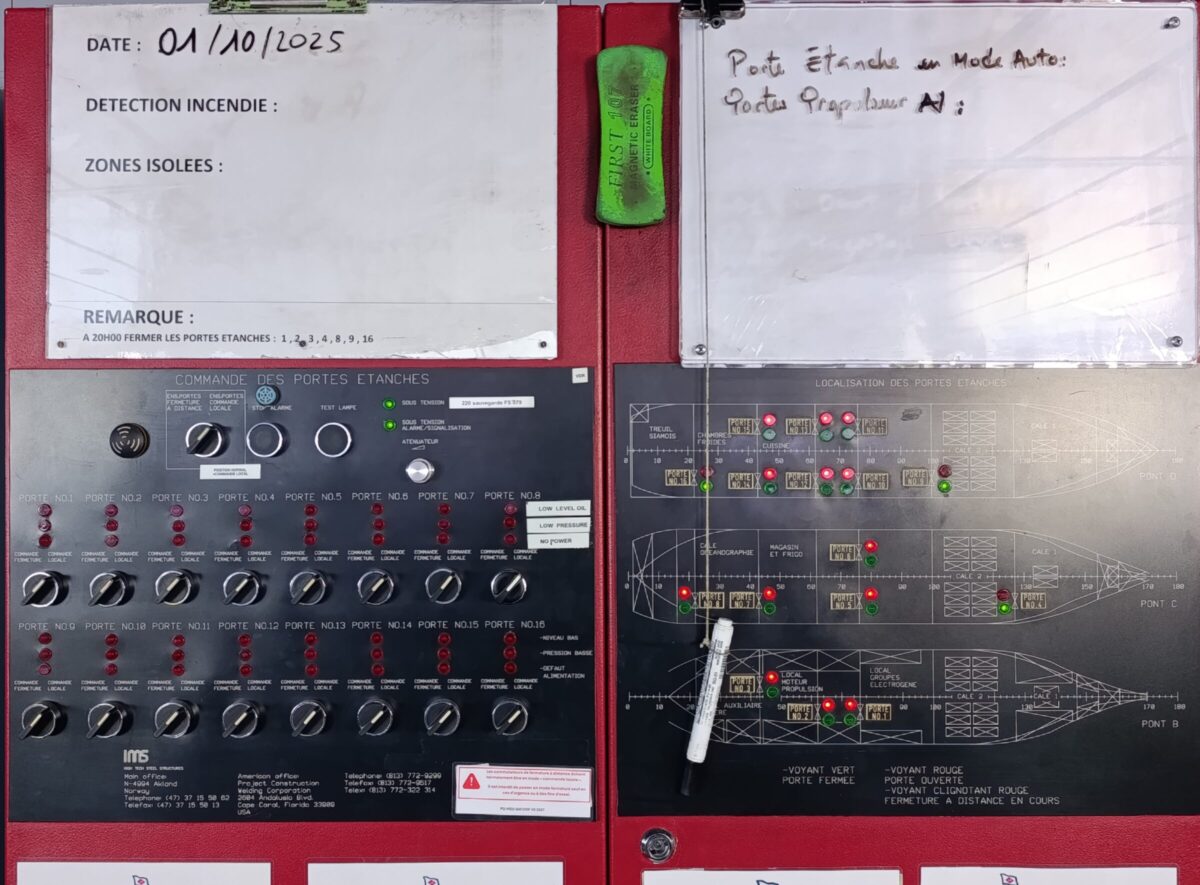

Des dispositifs comme le bloc alarme, les détecteurs, les commandes des portes étanches ou des portes coupe-feu (Figure 8) assurent une réaction rapide en cas d’incident, permettant de sécuriser et d’isoler les compartiments impactés par un incendie ou une inondation.

Figure 8. Photographie du panneau de contrôle pour les portes étanches et coupe-feu sur la passerelle. ©Jade

Retour à la page MAYOBS33-Infos

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !