Séminaire 11 – 07/10/25: Influence de l’activité convective sur les aérosols dans l’UT-LS

Présentation par Emma Escaban et Noan Kervoern

Ce mardi 7 octobre, Emma et Noan, étudiantes en Master 2 RNET (Ressources et risques naturels des environnements tropicaux) option atmosphère et climat à l’Université de La Réunion, nous ont présenté leurs sujets de stages de M2 sur l’étude des aérosols dans l’UT-LS.

Avant de présenter leurs travaux, voici quelques informations importantes pour comprendre les enjeux de leur stage de recherche.

Les aérosols constituent un ensemble de particules fines en suspension dans l’air qui peuvent avoir différentes origines : anthropique (émission, rejets des voiture…) ou naturels (volcanique, poussière, feux…). Ces aérosols sont classables en plusieurs catégories, selon leur taille, pour comprendre leur origine. Leur étude permet de mieux cartographier et identifier ces phénomènes. Les processus de transport des aérosols sont particulièrement importants à étudier car ceux-ci ont de forts impacts dans l’atmosphère. En effet, ils comportent du monoxyde de carbone, et sont donc directement liés à la destruction de l’ozone. Cette molécule, présente dans la troposphère (couche d’ozone), filtre une partie des UV émis par le soleil, responsables de nombreuses lésions de l’ADN et de la peau. Elle est donc essentielle à la vie terrestre. L’étude des aérosols est donc un enjeu majeur pour la compréhension globale des impacts sur la couche d’ozone.

Dans le cadre de leurs stages, Noan et Emma ont travaillé sur la zone du bassin Sud-Ouest de l’Océan Indien (SOOI), incluant le sud de l’Afrique, Madagascar et les nombreuses îles du canal du Mozambique notamment. Elles ont donc suivi ce fil rouge géographique, mais ont étudié des phénomènes différents, à l’aide d’outils et de méthodes séparés. Leurs travaux sont cependant complètement à mettre en lien, ce qui les a amenées à nous les présenter ensemble.

Au cours de son stage, Emma a utilisé un important jeu de données satellitaire provenant de satellites CALIPSO qui embarquent les instruments OMPS-LP et CALIOP, fournissent des données sur la concentration des aérosols de 10 à 40 km d’altitude et permettent de caractériser la présence d’aérosols dans l’UT-LS via la mesure de l’extinction (grandeur optique qui caractérise l’atténuation du rayonnement émis par le satellite par les aérosols via l’absorption et la diffusion). Grâce à cette donnée, elle peut calculer l’anomalie sAOD (pourcentage), qui correspond à l’épaisseur optique influencée par la concentration des aérosols dans l’air dans l’UT-LS. Les données utilisées ont été traitées via le logiciel Matlab et couvrent la période de 2012 à 2024 avec un profil par jour.

Via le traitement de ce jeu de données, Emma a fait des calculs d’anomalies relatives de la charge en aérosols. Pour calculer les anomalies, il faut en amont calculer les valeurs « normales » sans perturbations significatives, pour des durées appelées « période de fond ». Les anomalies positives indiquent une perturbation liée à un évènement qui augmente la concentration en aérosol.

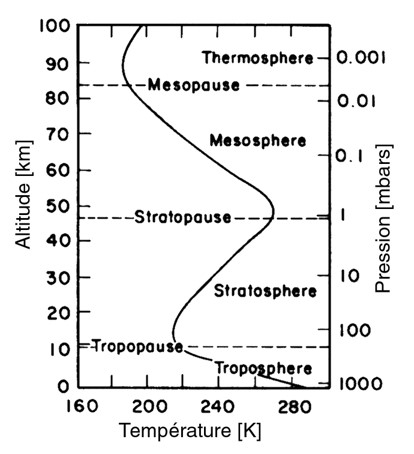

L’UT-LS (Upper Troposphere – Lower Stratosphere) correspond à la zone de la haute troposphère et basse stratosphère et joue un rôle important dans la circulation atmosphérique et consiste en une voie de transport des composés atmosphérique. Les aérosols sont soumis à des mouvements convectifs qui les transportent jusqu’à l’UT-LS.

Figure 1. Stratification de l’atmosphère.

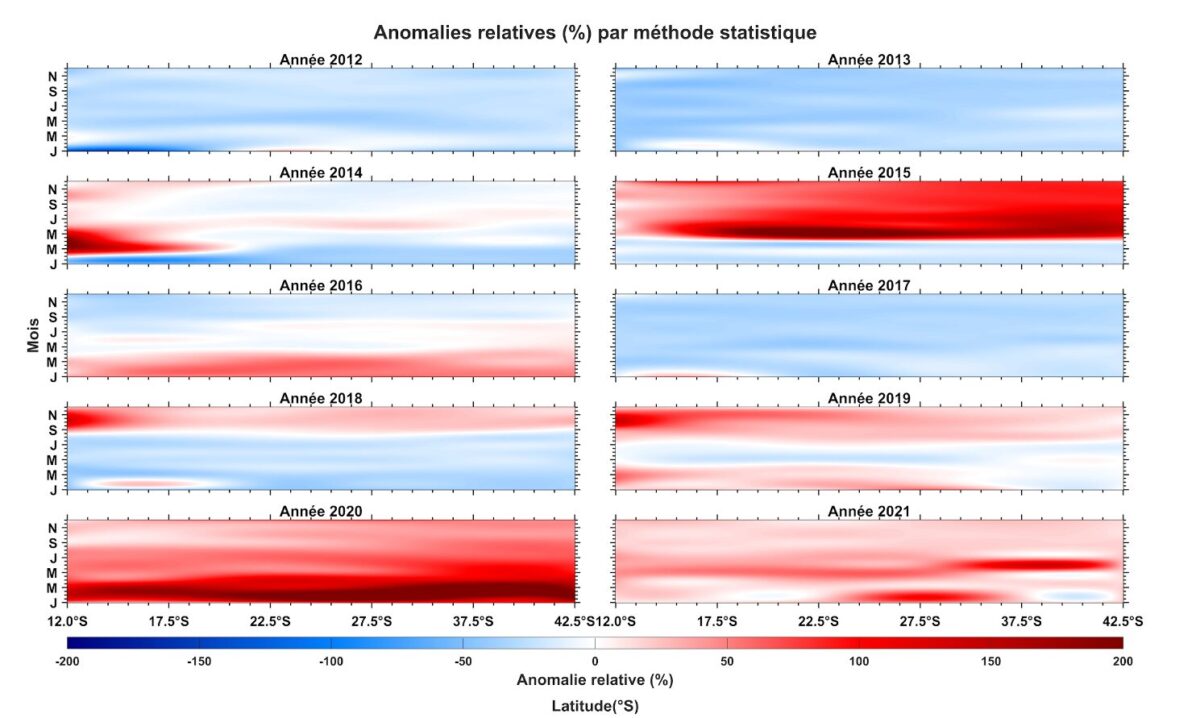

Dans ses résultats, Emma obtient des représentations temporelles des données sAOD (en fonction de la latitude (Figure 2) dans l’UT-LS pour identifier l’origine des anomalies. Grâce à des recherches bibliographiques, elle a pu relier les anomalies à différents évènements comme des feux de biomasse (évènement « black summer » en Australie entre 2020 et 2021) ou des évènements volcaniques (éruption explosive du Calbuco en 2015 par exemple), ces derniers correspondant aux perturbations les plus significatives pour la période étudiée.

Figure 2. Anomalies de sAOD (%) calculées à partir des observations OMPS au sein de la région d’étude entre 2012 et 2022. La couleur rouge correspond à des anomalies positives, c’est-à-dire une concentration anormalement élevée d’aérosols par rapport à la période de fond. Source : Rapport de stage Emma Escabasse.

Le fait qu’une forte concentration d’aérosols soit observée dans l’UT-LS, et que cette concentration soit reliée aux différents évènements, montre qu’il y a eu des mouvements convectifs, appelés pyroconvection.

Cependant, il est important de comprendre la dynamique de l’ascension de ces particules et de distinguer la nature des aérosols dans l’ensemble des données. Pour cela, Emma a utilisé les données d’autres satellites pour compléter les données CALIPSO. L’analyse de ces données a révélé une couche d’aérosol à très haute altitude (probablement supérieure à 12 km) liée à des feux de forêts intenses. Une analyse du déplacement des masses d’air a été faite pour déterminer les processus à l’origine de l’activité convective qui transporte les aérosols dans l’UT-LS. De nombreuses données montrent un déplacement des particules d’est en ouest avec une évidence d’élévation des masses d’air au-dessus de l’Afrique australe. Compte tenu de la saison (hors saison cyclonique), l’activité convective pour la période étudiée dans le bassin SOOI, doit être due au déplacement saisonnier de la zone de convergence intertropicale. Pour d’autres périodes, c’est sûrement l’activité cyclonique qui a induit l’ascension des particules dans l’UT-LS. Emma a identifié plusieurs cyclones comme le cyclone Alcide qui a frappé le Canal de Mozambique fin 2018.

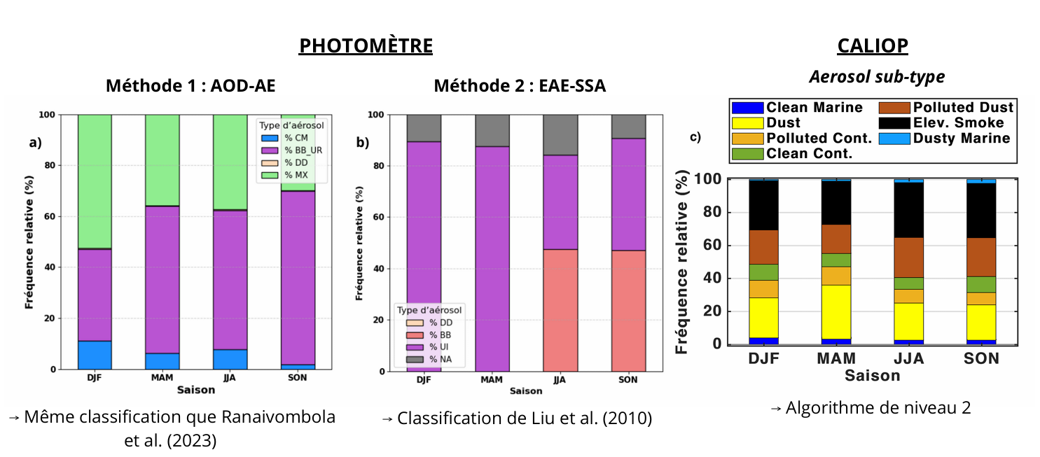

Noan a, de son côté, plutôt utilisé des données de 2 photomètres solaires, issus du réseau AERONET en Afrique du Sud. Cet instrument permet de déterminer le taux d’aérosols présent dans l’atmosphère en mesurant son épaisseur optique. Cela permet de classer les aérosols par taille, pour distinguer leur origine. Des données satellitaires CALIPSO ont été également utilisées. L’instrument CALIOP, présent sur le satellite, effectue des mesures LIDAR qui permettent d’obtenir des profils d’extinction dans la colonne d’air. Pour ensuite obtenir les valeurs d’épaisseur optique, il faut effectuer un calcul à partir des coefficients d’extinction obtenus par le satellite. L’objectif est donc ensuite de comparer les valeurs d’épaisseurs optiques obtenues par satellite et celles obtenues par photomètre. Une plutôt bonne corrélation a été obtenue.

Cela a ensuite permis l’obtention de diagrammes de classification des différents types d’aérosols (Figure 3) en utilisant plusieurs types d’algorithmes créés avec Python. Elle a pu établir par exemple qu’environ 50% du total des aérosols mesurés dans l’atmosphère correspondent à des aérosols de feu, c’est-à-dire la grande majorité des aérosols observés dans l’UT-LS. La classification obtenue par les satellites est la plus précise.

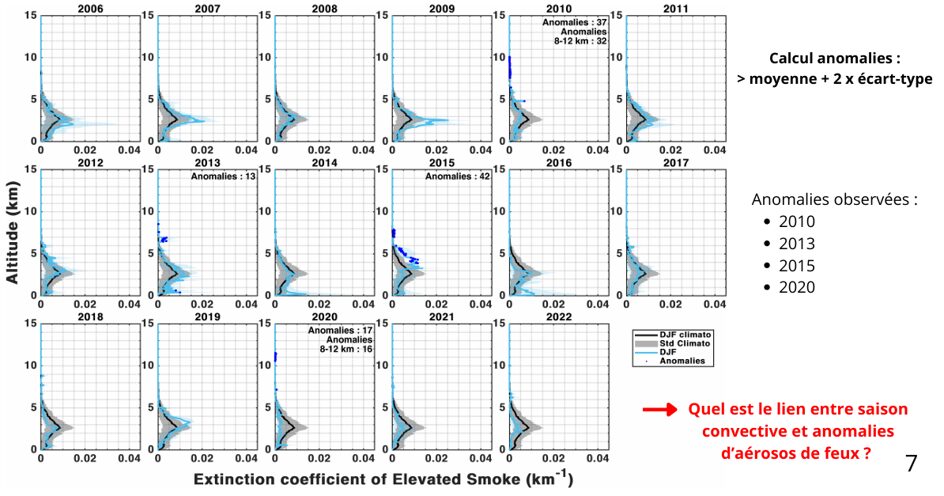

La région présente des caractéristiques météorologiques très particulières, avec notamment le développement de cyclones durant certaines périodes. Un des objectifs de l’étude de Noan portait sur la détermination de l’impact des cyclones sur la présence des aérosols dans l’UTLS, car leur formation génère un nouveau type de convection caractéristique, différent de la pyroconvection. Elle a pour cela vérifié la présence d’aérosols à haute altitude, tous les ans sur environ 20 ans, pendant les mois de forte activité cyclonique, c’est-à-dire décembre, janvier et février. (Figure 4) Le but étant donc d’identifier d’éventuelles anomalies dans la troposphère, indiquant la présence d’aérosols à des altitudes anormalement élevées en dehors de la période de feux, où la pyroconvection est active. Cela permettrait de confirmer un éventuel impact de la convection cyclonique sur le transport d’aérosols. Elle a obtenu sur plusieurs années des anomalies bien marquées, et a donc essayé d’identifier les évènements à l’origine de cette présence anormale d’aérosols dans la haute troposphère. L’anomalie de 2015 a été notamment associée à Chezda, une tempête tropicale intense. Noan a pu mettre en correspondance le trajet du cyclone avec le profil d’extinction effectué, pour établir la répartition des différents types d’aérosols en fonction de l’altitude.

Elle en a déduit que même hors période de feux, des aérosols peuvent être injectés à de très hautes altitudes, dans la troposphère, et que la convection cyclonique est un des phénomènes importants à prendre en compte dans le transport des aérosols. Hors période de feux, ce type de convection est donc majoritaire.

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !