Jours 12-16: Retour sur zones, de Petite Terre à Fani Maoré

6 octobre – 10 octobre 2025 | Derniers déploiements

Auteure : Raphaëlle

Après avoir passé une magnifique journée dans le lagon mahorais, nous repartons vers de nouvelles aventures plus au large. Le coucher de soleil du soir est particulièrement beau et terrible, on voit les rayons rouges et orangés passer à travers les feux qui ravagent une zone de l’île. Ils sont formés par la dégénération d’un feu allumé pour la culture sur brûlis, traditionnelle sur l’île.

Au fur et à mesure que la terre s’éloigne à nouveau, les activités habituelles à bord reprennent : tout le monde se remet au travail, les acquisitions et les quarts sont relancés très rapidement. Cette nouvelle phase de la mission est cruciale, il faut finir certaines manips, et notamment redéployer tous les instruments qui ont été remontés durant la mission, mis en maintenance et pour lesquels les données ont été récupérées. La surveillance étant constante, la mise en œuvre du réseau doit être optimale et complète.

Tout le monde est soulagé de la fin et de la réussite de cette grosse étape du 5 octobre, néanmoins la fatigue commence à se faire sentir. Tous travaillent sans compter leurs heures. Durant les quarts, il y beaucoup de choses à gérer, notamment quand on passe par la « route des panaches », qu’on commence à bien connaître. Les panaches sont visibles au sondeur multifaisceau EM122 et au sondeur monofaisceau EK80 (voir page Imagerie), il faut regarder en direct les données de la colonne d’eau pour les repérer. Nos responsables de quarts commencent à nous laisser pas mal d’autonomie, il faut donc être bien concentrés pour ne rien manquer.

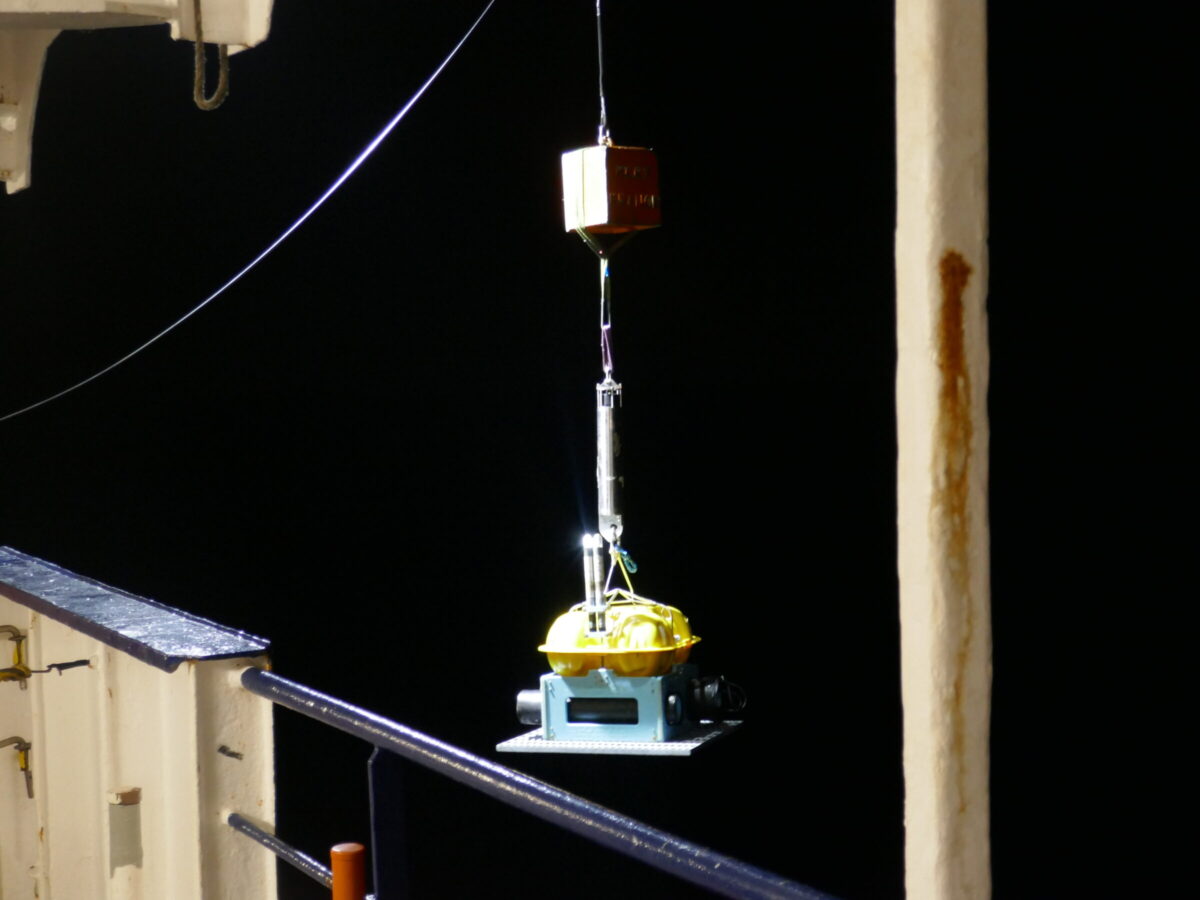

Durant le quart de cette nuit, les étudiants présents ont pu assister à un déploiement d’OBS (Figure 1 – voir aussi la page de présentation des OBS). C’est une opération particulièrement stressante : les responsables sont en communication directe et continue avec les membres d’équipage qui opèrent le câble servant à déposer l’instrument au fond. Au PC-Science, tout le monde suit la descente et le soulagement règne quand on annonce qu’il est bien mis en place et stabilisé. L’atmosphère de la nuit rend ces moments particulièrement forts et mémorables, le réveil en vaut la peine.

Figure 1. Opération de déploiement d’OBS en pleine nuit. © Melvil

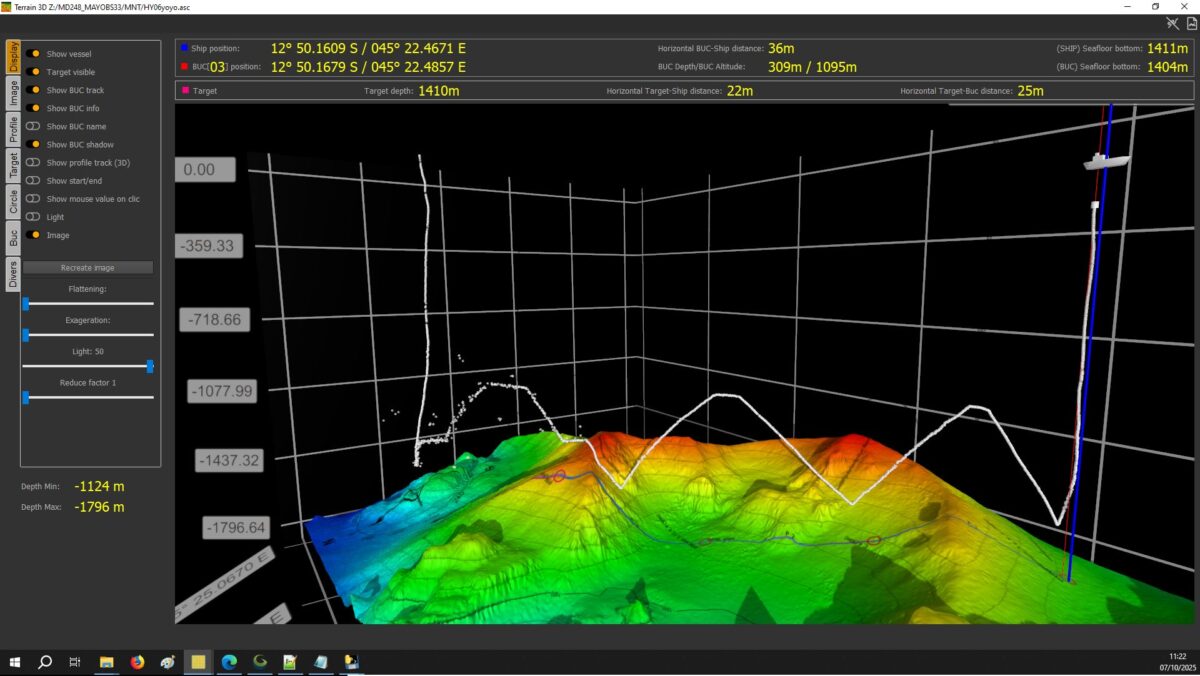

Les opérations se poursuivent également dans la journée, et peuvent parfois occuper de longues périodes. Le 7 octobre a lieu une opération particulièrement intéressante et technique : un « yo-yo » CTD-Glider (Figure 2). Elle dure environ 7 heures et consiste en un enchaînement de descentes et de remontées de l’appareil, coordonnées avec le mouvement du bateau qui avance. Cela produit une trajectoire particulière, qui imite le mouvement d’un Glider.

Figure 2. Trajectoire « Yo-yo » de l’ensemble CTD-Glider. © Campagne MAYOBS-33

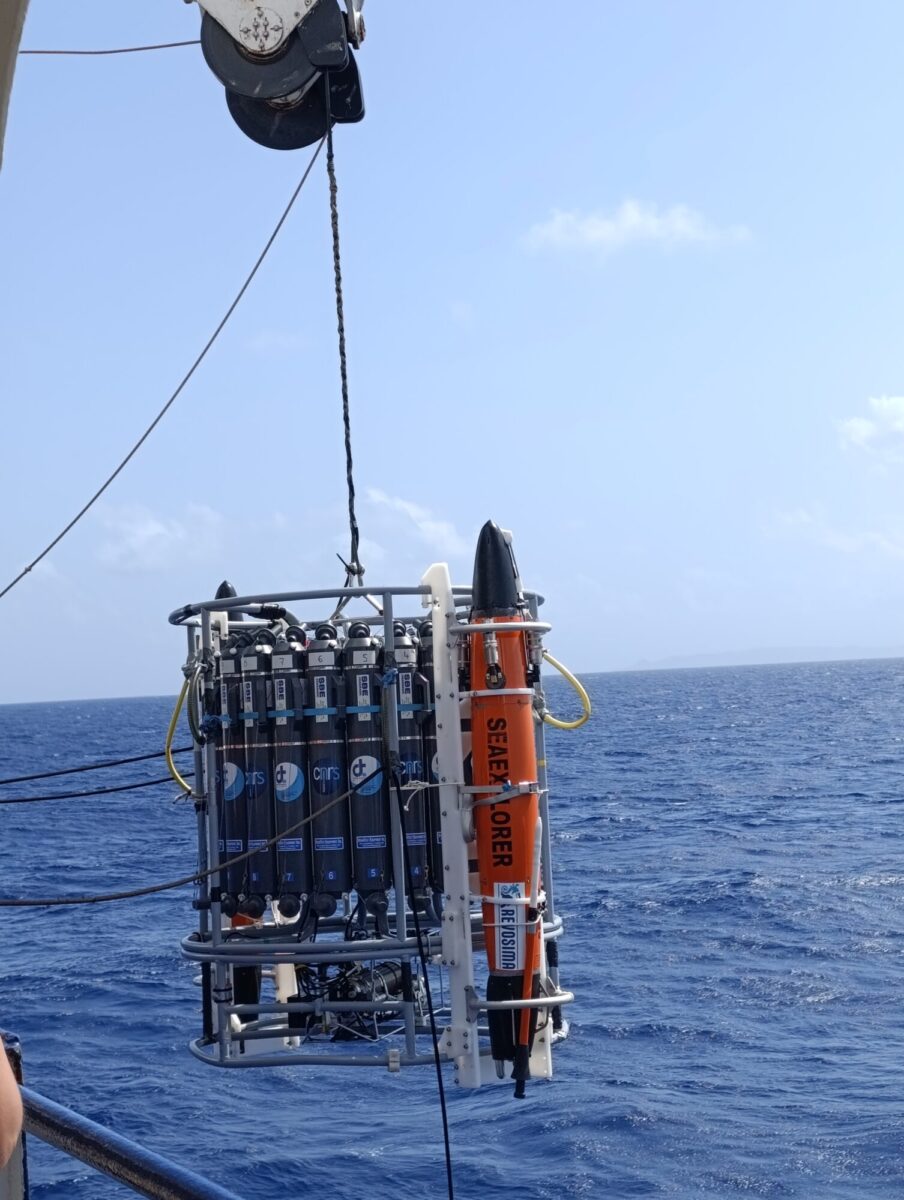

Le Glider étant accroché à la CTD (Figure 3), cela permet aux chercheurs de le calibrer, et vérifier que les mesures sont cohérentes avec celles obtenues par la CTD.

Comme la fin de la mission approche, nous avons eu l’occasion de faire quelques visites du bateau, notamment les machines, que vous pourrez retrouver dans la rubrique MAYOBS33-infos.

Le soir même, durant le quart 0-4, nous avons pu assister à une nouvelle opération de dragage.

Figure 3. Les Gliders arrimés à la CTD pour l’opération « Yo-yo ». © Jade

Tout le monde adore suivre cette manip depuis les ponts, à l’extérieur (Figure 4), pour voir le résultat obtenu (et les géologues encore plus, souvent très heureux de voir des cailloux), mais c’est tout aussi passionnant d’y assister depuis le PC-Science. On peut mieux comprendre les aspects techniques, que vous avons détaillé dans la rubrique Instrumentation, page Dragage. Chacun vient les jours suivants rendre visite à la « Team » Dragage, qui peut alors fournir quelques explications, et nous conseiller sur les quelques petits échantillons à emporter.

Figure 4. Tous les curieux sur la DZ pour suivre la remontée d’une drague. © Melvil

Après ces quelques jours à naviguer autour de l’île des Parfums, il est temps de lui dire adieu (Figure 5). Nous reprenons la route du retour, après avoir bouclé les dernières manips. On repasse au-dessus de Fani Maore pour l’imager une dernière fois, en parcourant des trajectoires perpendiculaires aux précédentes, de façon à améliorer la résolution du Modèle Numérique de Terrain (MNT) sur certaines zones couvertes. On quitte alors complètement les eaux mahoraises, pour se retrouver de nouveau entourés d’eau à perte de vue.

Figure 5. Un des derniers (superbes) couchers de soleil sur Mayotte que nous avons la chance d’admirer avant de quitter les eaux Mahoraises. © Melvil

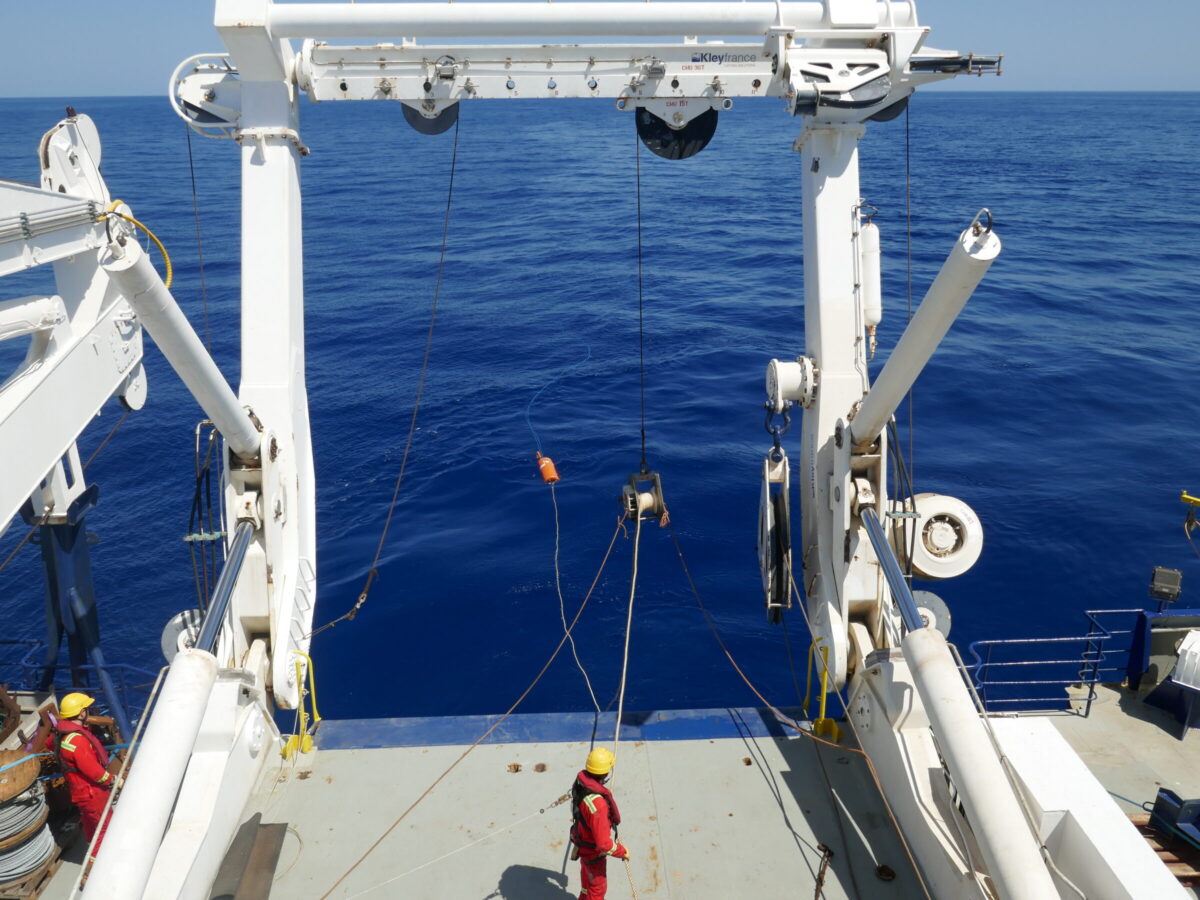

Il reste quelques instruments à redéployer, notamment une ligne d’hydrophone (Figure 6 – voir page Hydrophone), lors d’une opération assez délicate qui consiste à lâcher la bouée à l’eau puis filer en avançant pendant quelques kilomètres avant de larguer le lest au-dessus du point d’ancrage.

Figure 5. Déploiement de l’hydrophone. © Melvil

Une « CTD » (voir page CTD-Rosette) et un nouveau déploiement d’OBS complètent cette journée, et ainsi se clôture la campagne en temps que telle, après 26 versions du planning des opérations. Maintenant vient le temps du transit, ou seuls les sondeurs, le gravimètre et le magnétomètre fonctionnent. En route vers le cap d’Ambre !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !