Séminaire 9 – 04/10/25: Surveillance hydroacoustique des océans, application aux évènements géophoniques

Présentation par Hugo Fauvel (CEA et GEO-OCEAN)

Hugo Fauvel réalise actuellement une thèse financée par le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives) au côté de Sara Bazin, Physicienne du CNAP au Laboratoire GEO-OCEAN à Brest. Sa thèse porte sur la surveillance hydroacoustique des océans. Nous ne détaillerons pas ici l’instrumentation et les principes de propagation des ondes acoustiques dans l’eau, qui sont présentés sur la page Hydrophone, une écoute « so far » réalisée par Taran.

Le canal SOFAR est une couche située à environ 1000 m de profondeur dans l’océan, qui permet aux ondes acoustiques de se propager sur de très grande distances à travers les océans. Sa présence permet de détecter, d’identifier, et de localiser (plus ou moins précisément) différents sons et phénomènes comme les séismes, l’activité volcanique, les bateaux ou encore les baleines.

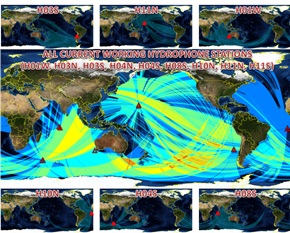

Afin de pouvoir entendre ces différentes sources, un réseau d’hydrophones a été installé à l’échelle mondial au sein du SSI (Système de Surveillance International). Depuis les années 2000, six stations ont été déployées, comprenant chacune deux triplets d’hydrophones situés au nord et au sud d’une île, à l’exception de la station située en Australie qui n’en possède qu’un seul. Ce réseau capte des sons dans une gamme de fréquence s’étendant de 1 Hz à 100 Hz. La position de ces triplets d’hydrophones permet de couvrir une grande surface (Figure 1), soit quasiment l’ensemble des océans Austral, Indien, Pacifique, et une partie de l’océan Atlantique.

Figure 1. Carte centrée sur les océans Indien et Pacifique montrant la couverture des stations du SSI au centre et et les couvertures de six triplets d’hydrophones (triangles rouges) au-dessus et en-dessous (Vergoz, 2021).

Les hydrophones sont installés par trois (triplets), formant un triangle d’environ 2 km de côté. Cette configuration permet d’utiliser un algorithme nommé PMCC (Progressive Multi-Channel Correlation) pour déterminer l’azimut (angle d’arrivée par rapport au nord géographique) de l’onde acoustique, et donc d’obtenir une localisation de meilleure qualité. En l’état, le réseau du SSI ne permet pas à lui seul de localiser une source très précisément (< 1 km).

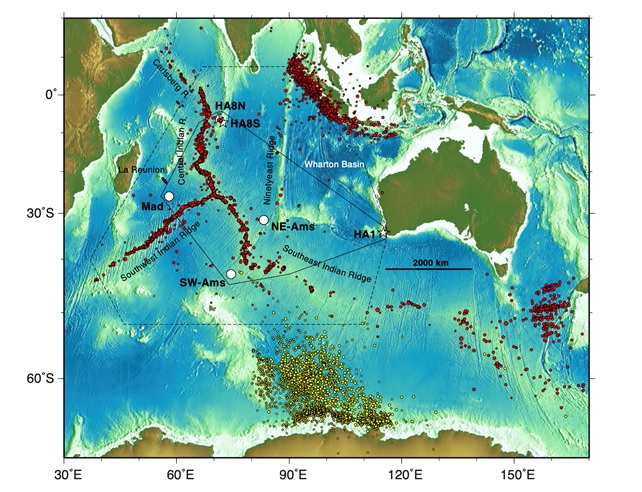

Pour permettre une localisation plus précise dans certaines zones d’intérêt, ce réseau est complémenté par des réseaux régionaux qui surveillent plus localement les sources émettrices, avec notamment le réseau OHASISBIO (Figure 2) dans le sud de l’Océan Indien ou encore le réseau MAHY à Mayotte.

Figure 2. Événements acoustiques détectés entre le 1er octobre 2006 et le 31 janvier 2008 par un réseau de 3 hydrophones temporaires (cercles ouverts) et 3 stations hydroacoustiques permanentes de l’IMS (étoiles ouvertes). Les symboles jaunes correspondent à des séismes d’origine glaciaire ou à des ondes d’origine cryogénique. La taille du symbole reflète le nombre d’hydrophones (de 3 à 6). Extrait de Royer et al. (2015).

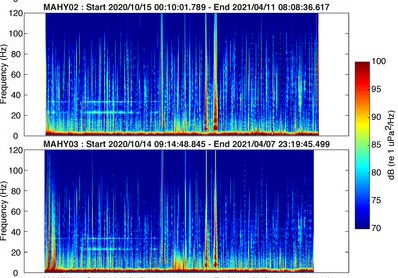

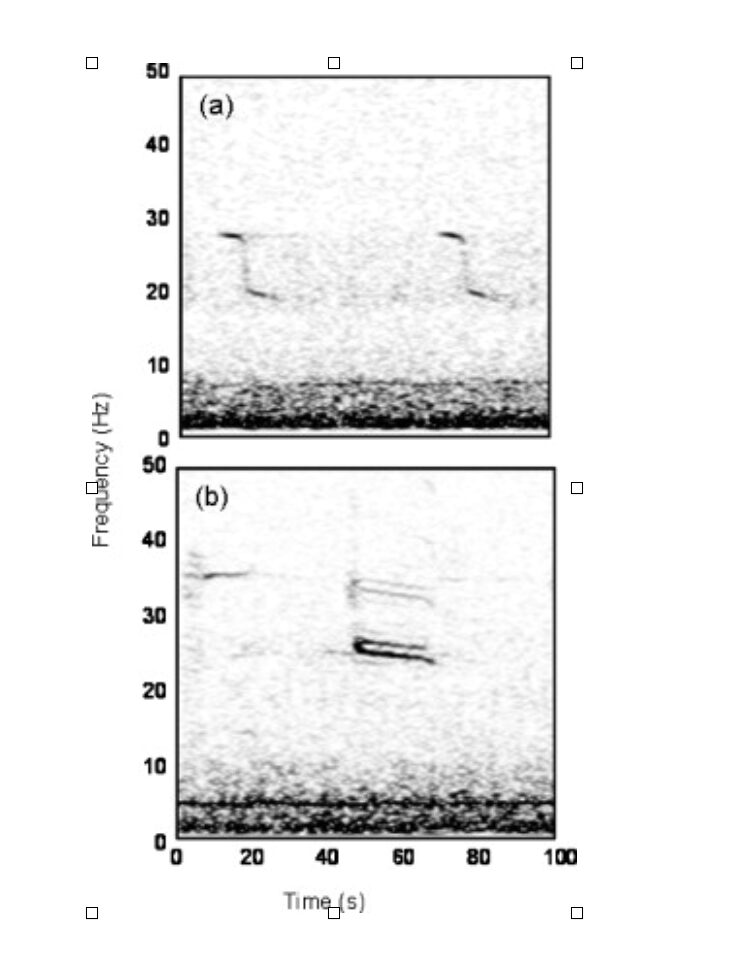

Afin d’analyser les sons détectés, il est intéressant de générer le spectrogramme des enregistrements. Cette visualisation de l’évolution des fréquences au cours du temps nous donne une manière très visuelle et efficace de comparer des sons.

On constate que différents environnements sonores vont avoir des signatures spécifiques. Par exemple les chants de baleine ont des signatures identifiables facilement, comme les vocalises des baleines bleues d’Antarctique présentant une signature en forme de Z (page Hydrophone, une écoute « so far ») ou celle des baleines bleues pygmées de Madagascar (Figure 3).

Certaines sources sont davantage présentes dans les enregistrements des stations hydroacoustiques. Par exemple, la station proche des côtes australiennes (HA1, Figure 2) observe beaucoup d’événements en direction du sud (Figure 1 en haut à droite), correspondant pour la majorité à des événements liés à la glace de l’océan Austral. Les séismes se produisant depuis les dorsales océaniques de l’océan Indien sont également régulièrement observés à l’est de HA. Enfin, au cours des mois de juin à août, les passages de baleines près des hydrophones sont souvent mesurés.

Figure 3. Spectrogrammes des deux enregistrements issus de la station des Îles Crozet du SSI. L’énergie est d’autant plus grande que la couleur est sombre. En (a), vocalise d’une baleine bleue d’Antarctique, en (b) une vocalise de baleine bleu pygmée de Madagascar.

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !

Attention, vous utilisez un navigateur peu sûr !